沃罗诺伊图,又称为狄利克雷分割或泰森多边形,是一种将平面根据距离最近原则划分为多个区域的几何结构。它的基础概念非常直观:假设在平面上分布着若干个点,每个点对应一个区域,这个区域内的任意位置距离该点比任何其他点都近。这样的划分不仅覆盖了整个平面,而且边界线呈现出两点或多点之间的等距离线,因此形成了独特的多边形网络结构。尽管看似简单,沃罗诺伊图却拥有丰富的数学性质和实际应用价值。沃罗诺伊图的形态在自然界中随处可见。植物组织里的细胞形状、动物皮肤上的斑纹、果实表面细胞结构等,均呈现出类似沃罗诺伊图的分布模式。

这种模式因其高效利用空间和资源的特性,在生物体的发育过程中自然形成。例如长颈鹿斑点的形成机制可以用沃罗诺伊图模型解释,分散的黑色素细胞从多个点均匀向外扩散,最终形成了错落有致的斑块。同时,沃罗诺伊图也是蜂巢结构形成和肌纤维排列的理想数学模型,帮助生物实现了空间的最大化利用。建筑与艺术领域同样受到沃罗诺伊图的启发。2008年北京奥运会的“水立方”外观设计就采用了沃罗诺伊图案,仿佛将泡沫聚集的形状通过建筑语言展现出来。夜晚灯光的映衬下,这种形态更显生动而富有节奏感。

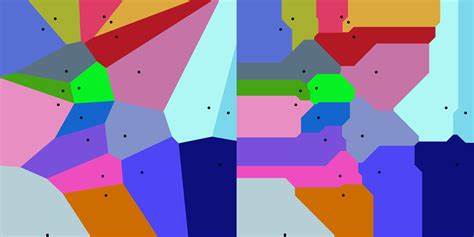

此外,中国宋代的官窑和哥窑瓷器上的开片纹理,呈现出独特的裂纹网络,也体现了类似沃罗诺伊图的分割形态。这种层层递进的裂纹结构被称为层级断裂,是冷却过程中的自然现象,而陶瓷艺术家正是借助这一现象创造出极具美感的艺术作品。现代图形设计中,设计师借助随机点生成和沃罗诺伊图构筑抽象背景,赋予作品独特的视觉冲击力和结构感。这种图形不仅具备美观效果,还能结合距离函数进行颜色渐变,使其更具层次感和趣味性。数学上,沃罗诺伊图的定义可以推广到更高维空间。设有一组点S,空间内任意点根据距离原则归属于离它最近的点,形成对应的沃罗诺伊单元。

距离函数常用欧氏距离,但也可以采用曼哈顿距离等不同距离度量,这会显著影响生成多边形的形态。使用曼哈顿距离时,沃罗诺伊图将呈现出更为方正的格状分割,不同度量方式的选择使沃罗诺伊图在建模不同场景时灵活多变。沃罗诺伊图与另一种重要结构——德劳内三角剖分,有着紧密的数学联系。将每对相邻点之间连线形成三角形,构成的德劳内三角网是沃罗诺伊图的对偶图。德劳内三角剖分具有最大化最小角的性质,避免了极尖锐的角度,为地形建模、网格生成以及计算机图形学中的三维形体重建提供了坚实基础。沃罗诺伊图的构造方式多种多样。

传统方法通过对每对点的中垂线进行处理,划定边界,形成单元。但该方法计算复杂度高,难以应对大规模数据。更高效的算法如扫描线算法和利用凸包思想进行构造,极大提升了计算效率。特别是先构建德劳内三角剖分,再通过三角形边的垂直平分线转换为沃罗诺伊图的方式,在数据量庞大时表现出优越性能。沃罗诺伊图不仅是纯粹的数学理论,更与数据科学紧密结合。著名的最近邻搜索算法和k-均值聚类算法,都以沃罗诺伊图为理论基础。

k-均值聚类算法中,通过不断调整聚类中心点位置,实质上是在迭代构造和优化沃罗诺伊单元,使得点群在空间中的分布逐渐均匀。此外,Lloyd算法通过反复计算单元重心,优化沃罗诺伊图结构,优化空间划分效果,广泛应用于信号量化、数据压缩、网格平滑及程序化地图生成等领域。沃罗诺伊图的实用性还延伸到机器人路径规划、地理信息系统、生态系统建模等工程应用。例如在森林资源分析中,通过将树木根部位置作为种子点,生成对应的沃罗诺伊区域,帮助研究人员理解树木空间分布和资源竞争关系。在机器人导航中,利用沃罗诺伊图有效划定安全路径,避开障碍物,提升机器自主运动的精准性和安全性。历史上,沃罗诺伊图也发挥了重要作用。

1854年伦敦霍乱爆发期间,John Snow利用类似沃罗诺伊图的地理划分方法,成功找到了感染源头的水泵位置,为公共卫生学奠定了重要基础。随着计算机技术的发展,沃罗诺伊图的算法持续进步,能够高效处理大规模、高维度的数据集。新的近似算法如跳跃泛洪算法,实现了以常数时间生成近似图形,满足实时应用需求。总的来说,沃罗诺伊图是连接自然、艺术和科学的桥梁,表现出了数学之美和现实应用的高度融合。它不仅帮助人们揭示自然界的秩序与规律,也为现代技术带来创新的工具和方法。无论是在生物学、地理学、计算机科学还是艺术设计领域,沃罗诺伊图都展现了极强的适应性和生命力。

未来,随着更多跨学科研究的深入,沃罗诺伊图的潜能将得到更大程度的发掘,助力我们更好地理解和塑造周围的世界。