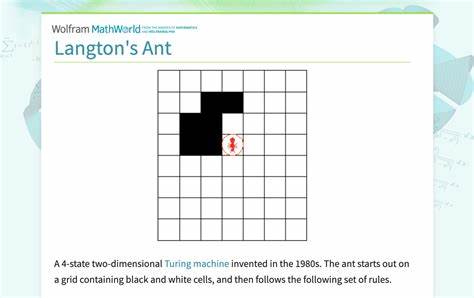

朗顿蚂蚁是一种由克里斯托弗·朗顿于1986年发明的二维图灵机模型,它以简单的规则展现出了极为复杂的行为,成为研究复杂系统、自组织和计算理论中的经典案例。朗顿蚂蚁的工作原理基于一个虚拟的无限网格,每个格子最初都是白色的,蚂蚁按照预设的规则在这个网格上移动并改变格子的颜色。尽管规则非常简单,但经过长时间的演化,整个系统表现出了出人意料的复杂性和结构性,这使朗顿蚂蚁成为探索人工生命和非线性动力学的重要工具。朗顿蚂蚁的基本操作可以概括如下:蚂蚁在当前所在的格子如果是白色,就将其涂成黑色,然后向右转一个方向,接着向前移动到下一个格子;如果当前格子是黑色,蚂蚁则会把格子变回白色,改变方向向左转,然后继续前进。每一步的决策都依赖于蚂蚁所处格子的颜色,但整体的轨迹和图案却随着时间的推移变得异常复杂和有趣。随着仿真步骤的增加,朗顿蚂蚁的运动轨迹展现出几种不同阶段的行为模式。

初期阶段表现为高度随机和混乱,蚂蚁无序地涂改网格颜色,形成稀疏的斑点和线条。进入中期,蚂蚁开始形成较为集中和复杂的图样,其轨迹逐渐呈现出周期性结构。最终,蚂蚁进入长期行为阶段,开始建立一个被称为“高速公路”的重复结构,它连续不断地沿着这条路径移动,循环其构建的图案,彰显出自组织的特点。朗顿蚂蚁不仅仅是一个有趣的数学和计算模型,它在多个领域都具有重要意义。复杂系统研究者通过研究蚂蚁的行为,揭示了如何从简单规则中涌现复杂行为的机制,这对于理解自然界中的自组织现象和生态系统演化具有深刻的启示。计算机科学方面,朗顿蚂蚁被用作研究可计算性和自动机理论的工具。

它的轨迹虽然简单起步,却未被证明为可预测,这显示了自动机理论中的非线性复杂性和潜在的图灵完备性。朗顿蚂蚁也促进了教育领域的创新,它使学生和研究人员能够以形象生动的方式了解数学逻辑、计算原理以及复杂动力学的基础知识。通过可视化仿真,抽象的理论变得具体且易于理解,激发了更多人对数学和科学的兴趣。在实际应用层面,朗顿蚂蚁的研究成果助力于智能系统设计、机器人路径规划以及网络结构优化等方向。模拟复杂行为和自组织规律能够启发新型算法的开发,从而增强人工智能系统的适应性和鲁棒性。此外,朗顿蚂蚁的模型在艺术创作领域也有所涉及,艺术家通过仿真生成的图样实现数字美学的创新,展示了科学与艺术相结合的奇妙景象。

朗顿蚂蚁的简单规则却蕴藏着无限可能,它是一面镜子,映射出大自然中看似无序实则有序的法则。未来随着计算能力的提升和理论研究的深入,朗顿蚂蚁仍有望在揭示复杂系统奥秘和推动智能技术发展方面发挥更大作用。无论是数学爱好者,科学研究者,还是技术开发者,都能在朗顿蚂蚁的探索过程中获得启发,发现规则背后隐藏的美丽与秩序。朗顿蚂蚁的故事告诉我们,有时候伟大的复杂性来源于最简单的起点,只需用好奇和智慧去观察,就能发现无尽的奇迹和可能。