当代电影世界正在经历一场独特且令人深思的现象:字面主义的泛滥。这种电影风格并非完全追求写实,而是在叙事和表达上表现出过度直白、毫无隐喻或暗示的倾向。影片中的信息和意图被毫不掩饰地标示出来,几乎不给观众留下任何想象和解读的空间,从而让原本丰富的艺术体验变得刻板和公式化。对于观众而言,这种强烈的“点题”倾向有时令人感到困惑甚至厌倦,因为它不仅失去了作为艺术作品应有的含蓄魅力,也令观影过程变成了机械接受信息的活动。这种新字面主义的表现形式已经在当年最受瞩目的大片中屡见不鲜,它如同一柄双刃剑,既彰显出电影制作人的自信与表达欲望,也暴露出当今电影创意匮乏和市场驱动的隐忧。近年来,许多热门影片在关键情节和主题呈现上采取了过度直接的表达方式。

经典的某些桥段被设计得如同“悬念被揭晓”般迅速且无可回避,角色对白频繁使用直白的标语和解释,仿佛导演在担心观众理解不了故事含义而反复强调。以“Gladiator II”、“Megalopolis”以及“The Apprentice”为例,这些影片不仅在叙事结构上沿用了各自固定的类型元素,还在细节描绘、象征符号和角色动作中赋予了极强的指示性,例如角色在关键时刻用直白的语言诠释象征意义和情感内核。这种做法虽然初衷在于强化影片主题,但实则让艺术的模糊性和观众的解读空间大大缩小,从而削弱了影视作品的张力和趣味性。字面主义不局限于商业大片,连年度各大奖项的入围影片也无法幸免。近年奥斯卡等电影节的获奖作品中,有相当一部分呈现出类似的倾向,例如科幻续集“沙丘:第二部”和传记片“A Complete Unknown”,它们都在视效和内容上趋向极度明显的表达方式,缺乏细腻的层次感和隐喻的微妙暗示。原创新作如“Anora”和“The Substance”也被批评为过度强调故事架构的符号化和直接化,导致电影成为一种公式化叙事的复制品。

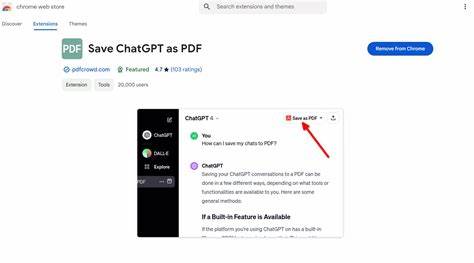

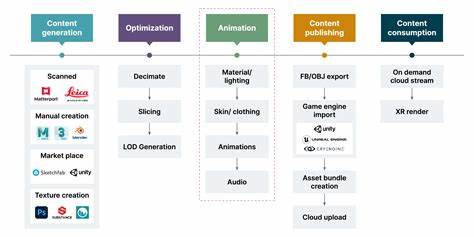

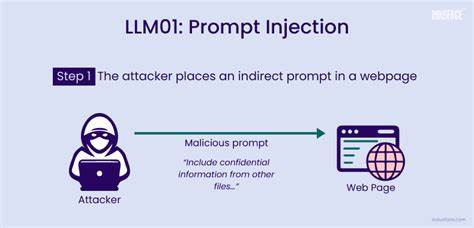

甚至那些被视为“艺术电影”标签加持的作品,在转述复杂社会、历史甚至性别议题时,也不得不倚赖大量显而易见的铺陈和台词,来确保信息的“准确传达”,由此牺牲了原本可能极具冲击力的模糊性和观众参与感。例如,Jacques Audiard的“Emilia Pérez”采用大量直白的对话和音乐叙述事件,而RaMell Ross的“Nickel Boys”则通过拼贴历史影像和沉重提示来解构故事,却因过度依赖外部线索而忽略了内在的情感细腻。出现这种新字面主义背后,存在着复杂的文化和技术因素。一方面,影视制作团队在面对观众日益碎片化、注意力分散的趋势时,倾向于用最简单的符号和明确的叙述方式确保信息快速传达,迎合了娱乐消费的速食文化。另一方面,人工智能技术的普及也在潜移默化地影响电影制作,采用自动化、模板化的生成方式,导致艺术创作趋向程式化、缺乏独特个性。媒体和受众对于“立刻明白”和“明确表达”的强烈需求,反过来又强化了这一趋势,使电影变成一种无需深入思考的“一目了然”商品。

此外,全球化和社交媒体的兴起,使得电影内容不断强调“容易理解”和“共通语境”,以迎合多样化但浅层次的信息消费习惯。这种现象也引发了艺术哲学层面的争议。传统艺术以其含蓄、多义和象征著称,艺术家通过精心设计的模糊与留白,激发观众的想象力和情感共鸣。新字面主义则如同一股风暴,将这种创造性模糊剪裁殆尽,转变为字面意义的炫耀和重复,削弱了艺术的独特审美价值。电影艺术的丰富性、层次感和张力因此受到了历史性的挑战。心理学家弗洛伊德在探讨人类重复行为时提到,一味的重复仅仅是重演压抑,而非真正的记忆与创作。

这种现象与电影中程式化的复制和标明,颇有相似之处。深刻的艺术和叙述应当是在前人基础上的创新与变异,而非机械的复制和详细的再现。字面主义正好呈现了前者的缺失,仅停留在对表象的重复而非对内涵的再塑造。当代美学学者安娜·科恩布鲁指出,我们所处的“即时体验与危机时代”,塑造了一种“无需诠释的真实感”风格,而艺术作品被要求以极短的时间传递直观信息,排除任何混淆与复杂。这为电影艺术带来了一种焦虑与困境:在迎合快速消费的文化同时,如何保持艺术的深度、模糊与张力,成为重要课题。尽管如此,希望并非全无。

仍有少数电影敢于挑战这一趋势,不以直白取胜,而是营造含蓄、耐人寻味的叙事氛围。例如2025年获得佳评的《Conclave》以教廷为背景,展现了神秘与权力的错综,非常注重仪式感和暗示而非直接说明。影片结束时的镜头留给观众大量空间进行解读,正是在信任观众解读能力的基础上,体现了审美的自由和艺术的魅力。这也提示电影创作者和观众:尊重模糊,尊重想象力,尊重与作品共振的个人感受,才是电影艺术持续发展的关键。新字面主义无疑是当今电影产业的一大挑战,它反映了文化消费潮流、技术工具的变革和社会心理的综合影响。电影如果仅仅满足于直白的叙述与符号传达,势必忽视了艺术本身最宝贵的内涵和表现力。

作为观众,我们期待电影带给我们的不仅是清晰的故事线索,更有激发思考的空间、唤醒情感的张力以及审美上的惊喜和冲击。作为创作者,如何在时代压力与艺术追求之间取得平衡,避免陷入字面主义的怪圈,实现真正意义上的艺术创新,将是未来电影发展的核心命题。未来的电影艺术,需要在传递信息和赋予意义之间探寻更细腻的途径,让电影既能触达普罗大众,又拥有艺术的独特灵魂和生命力。唯有如此,电影才能超越简单的娱乐,成为文化的深度载体与时代精神的回应者。