随着人工智能(AI)技术的快速崛起,艺术领域正经历一场前所未有的变革。无论是文字创作、绘画、音乐还是舞蹈,AI工具的介入改变了传统艺术创作的方式,也引发了关于艺术本质与未来的深刻讨论。面对人工智能带来的挑战与机遇,现代艺术家如何在时代的浪潮中找到自己的位置,保持艺术的独特价值与魅力,成为了一个亟需思考的话题。 人工智能对艺术创作的影响首先体现在工具层面。大量AI驱动的生成模型能够基于海量数据,快速完成图像绘制、文字撰写、音乐编曲等工作,实现“创作”过程的自动化。在很多场景中,AI能够模仿甚至超越初级艺术表达,令作品达到以往难以企及的效率和数量。

这对于艺术市场和普通观众而言,无疑是一次冲击,也为艺术家带来了新的创作可能性。 然而,艺术不仅仅是技法的堆砌,更是创作者的情感表达和思想深度的呈现。著名艺术史学者指出,真正有生命力的艺术源于个体的情感经历、内心挣扎以及对世界的独到理解。这种带有强烈个人色彩和时代烙印的创造,是任何算法都难以复制的。人工智能虽可以模拟风格和形式,却没有属于自己的意识与体验。缺乏“情感记忆”和“生活背景”,使其作品常常缺少灵魂和深度。

举例来说,印度著名的舞蹈家库穆丁尼·拉基亚(Kumudini Lakhia)以打破传统批判,勇敢创新的精神闻名。在传统与现代、框架与自由之间,她塑造了全新的表现形式,赋予古老舞蹈焕发新的生命力。她那来自自身经历和情感积淀的艺术表达,正是AI所无法复制的“边缘”——那个独特而不可被模型捕捉的创新领域。 同样在写作领域,人工智能语言模型如GPT系列能够生成流畅的文本,但却缺乏真正的“讲述者”。它们的创作基于统计规律,预测文本的下一词汇,而非源自真实体验与内在反思。所以尽管AI能够生产符合语法规范的故事,却难以传达创作者个人的困惑、不安、欣喜与沉思,即那种只有经历了生命体验才有的丰富感受。

人类记忆的复杂性也为艺术创作注入了不可替代的独特性。心理学区分了语义记忆和情节记忆,前者涉及普遍知识和事实,后者则是个人经历和情感事件的积累。AI的数据库多偏重于前者,而缺乏后者的主观体验。正是这些个体的故事、回忆、感情纠葛,构成了艺术深层次的意义。正如伟大表演艺术家所展示的,即使身患疾病而失去部分认知能力,依然能凭借丰富的身体记忆和情感沉淀持续创作,这种“无法言说的技艺”展现了人类艺术的独特韵味。 此外,艺术的内在驱动力——意向性,是AI无法具备的重要维度。

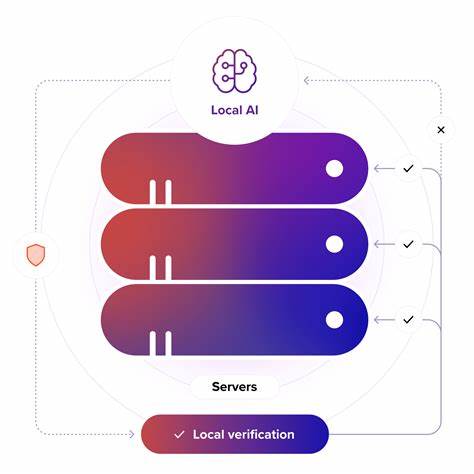

顶尖艺术家常常在日常生活中默默“练习”,即使不在创作状态,作品的构想和灵感仍在脑海中酝酿。这样的意向和专注构筑了艺术作品的厚度,也表达了创作者对世界的热情与责任感。相比之下,AI只执行程序指令,缺乏对创作背后意义的感知和思考。 面对人工智能的快速普及,艺术家需要重新审视自身与技术的关系。将AI视为辅助工具,提升创作效率和拓展表现形式,是当下较为理性的选择。通过结合AI的强大运算能力和创作者的独特视角,艺术作品能够展现更多维度的丰富内涵。

同时,必须防范对AI的过度依赖,保持手工艺术的“杂质”与不完美,这些恰恰是创造力的源泉。 找到属于个人的艺术风格,是在人工智能时代立足的关键。风格是由艺术家对错误的积累和创新的探索孕育而成,独特的视角与表达方式是无法被轻易复制的无形资产。当大量AI生成的作品趋于同质化时,拥有鲜明个人风格的艺术家更容易脱颖而出。正如音乐大师迈尔斯·戴维斯所言,“一次错误是错误,两次是想法,三次便是风格”。坚持自我探索与反思,是每个艺术家必须经历的成长过程。

此外,艺术的定义也值得每位创作者个体去构建。艺术不应被任何机构或科技厂商预设框架限制。每个人的创作都应反映其内心世界、思想深度和生命轨迹。在人工智能大潮中,秉持对自我成长和持续进步的执着,才能避免成为被技术驱使的单一“模式生成器”,保持人文精神的独立与纯粹。 回顾历史,技术的发展从未终结过艺术的生命力。摄影并未扼杀绘画,录音和电影未曾淘汰现场表演。

人工智能也不例外。它更多是一个变革的催化剂,促使艺术家反思自身的创造力边界,与新的媒介共生。时代给予的挑战,恰恰是激发艺术创新的温床。 最终,成为一名合格且优秀的艺术家,在人工智能时代不仅是技术的运用能力,更是保持对未知的好奇、对个人内在体验的敏感以及不断突破自身边界的勇气。艺术是生命的镜像,是对世界的思考和情感的诉说。只要艺术家坚持探索自我,秉持真诚和热爱,不盲目追逐效率和流量,人工智能便成为助力创作的新伙伴,而非替代者。

在这个充满不确定和变革的时代,或许正是玷污传统、颠覆常规的时刻,如同库穆丁尼·拉基亚所说,“我给卡塔克舞蹈做了一次酸洗”,用大胆创新和心灵澎湃唤醒沉睡的艺术。未来的艺术道路,是一场融合科技、感知和思想的旅程,每一位艺术家都有机会书写属于自己的篇章。