非晶固体因无序结构和独特的力学性能,近年来成为材料科学和生物医学领域的研究热点。活性退火作为一种新兴现象,揭示了如何通过内部活性驱动力调节非晶固体的结构和机械表现,特别是在韧性向脆性转变中的关键作用。研究显示,活性退火不仅影响材料的能量势阱深度,还能调控其破坏模式,为理解生物组织老化、疾病演变以及开发智能材料提供了基础理论与应用前景。 非晶固体,顾名思义,是相较于晶体无长程有序排列而显现为无序状态的固体。由于其缺乏固定的晶格结构,非晶固体展现出高度复杂的物理行为,例如应变硬化、局部塑性形变以及非弹性的机械响应。在韧性材料中,结构能够吸收大量能量,通过内部变形缓慢释放应力;而在脆性材料中,裂纹易于瞬间扩展,导致快速破裂。

活性退火通过调整非晶固体内部粒子的动力学行为,使材料发生从韧性到脆性的转变,这一现象引发了科研界的极大关注。 活性退火的核心在于非晶玻璃中的活动粒子,这些粒子展示出自驱动力,类似生物细胞的运动或微小马达的驱动效应。通过持续的内在激发,系统得以跨越能量势阱,从而实现局部结构重排和整体能量下降,即所谓的“退火”过程。相比传统的热退火,活性退火能够在较低温度甚至接近零温条件下,利用粒子的自驱动运动优化结构,有效减少局部软斑和易变形区域,增强材料的结构稳定性。 然而,活性退火带来的结构优化并非单向提升韧性。随着退火的深入,非晶体结构趋于致密且规则,导致缺乏必要的应力缓解通道,使得材料更容易发生脆性断裂。

研究表明,在一定的活性驱动力阈值下,材料设计的初始状态决定了其对活性退火的响应:对于初始退火程度较低(能量较高)的非晶体,活性退火效果显著,能有效推动系统进入更低能量状态,提升整体刚性;而对高度退火的系统影响较小,结构已接近稳定态。一旦活性驱动力超过临界值,系统进入流化状态,失去对初始配置的记忆,材料表现为明显的脆性断裂特征。 这一转变的机制与生物组织中的物理现象有诸多相似之处。细胞组织中,细胞的运动性及其内部动力学活动类似于活性粒子运行,调节着组织的力学属性及形态稳定性。例如,随着组织年龄增长,细胞内的活性过程变化可能引发组织硬化及脆性增强,类似非晶体中活性退火导致的结构演变。此外,肿瘤转移和伤口愈合过程也展示了细胞活动调控组织流动性与韧性的动态平衡,活性退火框架为解析此类生物力学现象提供了新的理论视角。

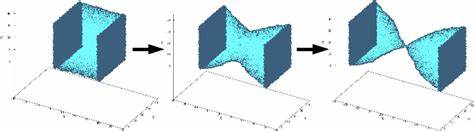

技术上,通过模拟三维的二元Kob-Anderson(KA)混合模型,首次将活性退火与非晶玻璃的屈服行为紧密联系。研究采用“奔跑-翻转(run-and-tumble)”动力学,控制活性粒子的持续时间和推动力大小,揭示了系统在不同参数下的能量演化、应力响应及其转变规律。持续时间较长的活性力促使系统在每次方向翻转后快速探索新的能量极小化路径,最大化结构优化效果。此过程在宏观表现中类似于震荡剪切引发的退火,二者皆依赖于周期性的应力释放以促进更稳定的结构形成。更为细致的分析发现,活性系统下未出现明显的限循环现象,表现出持续的缓慢老化,与传统外加剪切的行为差异明显,体现了活性力对系统能量空间探索机制的深刻影响。 力学性能方面,活性退火通过改变非晶体的初始状态,显著影响其拉伸测试的断裂行为。

实验表明,随着活性退火程度增加,材料的最大屈服应力升高,应变硬化现象突出,断裂模式由均匀塑性变形逐渐转变为由剪切带控制的脆性断裂,尤其在合适的样品几何条件下更为明显。剪切带多出现在具有较大纵向尺寸的样本中,表明几何约束与内部活性共同决定了断裂的形态和过程。值得注意的是,提高活性粒子的活动强度一般抑制剪切带的形成,引发更加均匀的失效,而增加活性粒子的持续性则有助于剪切带的恢复。这种复杂的非单调行为凸显出活性动力学参数与外部加载速率之间的微妙耦合效应。 此外,活性退火过程所记忆的内部驱动力强度参数,为后续结构响应提供了内嵌的“历史印记”。这种记忆效应与循环剪切系统中应变振幅的记忆类比,表明非晶体不仅是简单的结构体,更是具备信息编码与读取能力的复杂系统。

这种思路可延伸到生物认知及神经系统领域,暗示局部活性驱动可能是塑造记忆与学习能力的重要物理基础。 未来,活性退火在非晶固体中的应用前景广泛,包括设计可调刚度的生物医用材料、仿生智能结构以及高性能软质机器人。通过调节活性参数,科学家能够实现对材料从柔韧性到坚硬脆性的精准控制,这为新型材料的开发提供了革命性思路。同时,理解活性退火机制也有助于揭示生物组织老化、疾病进展的物理本质,促进生物力学与医学的深度融合。 总而言之,活性退火揭示了非晶固体内部活性驱动对结构优化与力学转变的双重作用,清晰阐释了材料从韧性向脆性演变的微观机理。其不仅丰富了玻璃物理学的理论体系,也为实用材料科学和生物物理学带来了新的研究思路。

面对未来挑战,深入挖掘活性粒子动力学与非晶结构的耦合规律,将为材料设计和生命科学提供更详实的基础与前沿技术支持。