乳糖不耐症作为一种常见的消化系统疾病,影响着全球数以亿计的人口。2025年的数据显示,乳糖不耐症在人类成年人口中的普遍率大约为65%,其形成与人体内分解乳糖所需的酶——乳糖酶的活性下降密切相关。本文将基于最新数据,深入探讨各国乳糖不耐症的分布情况,并结合文化、遗传、饮食习惯等多方面因素,全面分析这一健康问题的全球现状与未来趋势。乳糖不耐症是由于人体无法正确分解乳糖,乳糖是牛奶及其他乳制品中的主要碳水化合物。缺乏乳糖酶使得摄入乳糖后出现胃肠不适症状,如腹胀、腹痛、腹泻和胀气等,严重时可能影响生活质量。尤其是在成人阶段,乳糖酶的合成活性逐渐降低,导致乳糖不耐症的发病率显著增加。

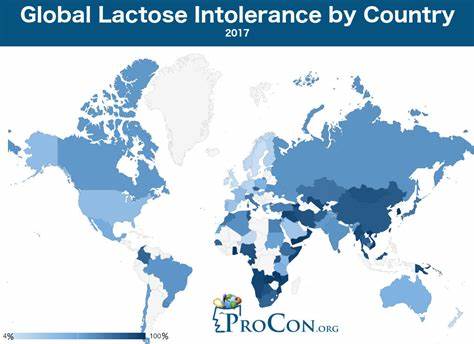

世界范围内乳糖不耐症的表现存在明显的地理和人群差异。东亚国家如韩国、越南、日本等地区,乳糖不耐症的发病率极高,部分国家达到百分之百。这一现象与东亚地区传统上乳制品摄入量较低,及对应的基因型习惯性不生产乳糖酶有关。相反,北欧和中欧国家如丹麦、爱尔兰、瑞典、英国等地乳糖不耐症的发生率非常低,仅有约5%的人口受到影响。这主要归功于该地区居民长期以来奶制品摄入的饮食传统及相关基因的适应性变异,使得乳糖酶的活性保持至成年。欧洲其他国家如德国、比利时、荷兰等乳糖不耐率介于10%-20%之间,呈现出较低的发病趋势。

北美地区的乳糖不耐症率较为复杂,不同族群差异明显。美国总体乳糖不耐症发生率约为36%,其中非洲裔、亚裔及拉丁裔群体乳糖不耐现象更为普遍,反映了多样化的人口结构和遗传背景。非洲大陆显示出极高的乳糖不耐症发生率,多个国家如加纳、马拉维、刚果民主共和国,乳糖不耐症比例高达95%以上,这与该地区传统上以非奶制品为主食结构和遗传易感性有关。相比之下,北非国家如埃及、摩洛哥以及部分中东地区国家乳糖不耐率介于60%-80%左右,虽然数据仍显示较高的乳糖不耐,但有部分地区因为奶制品消费习惯逐渐形成而有所下降。亚洲除了东亚之外,印度、越南、马来西亚等国乳糖不耐率也偏高,但印度的乳糖不耐症率略低,约为61%,这可能与印度多样化的饮食结构及地区差异有关。澳大利亚和新西兰的乳糖不耐比例较低,分别约为44%和10%,这一点与其欧洲移民为主的国家构成和较高的奶制品摄入量密切关联。

深入理解乳糖不耐症的成因,需要从基因和文化习惯双重视角切入。乳糖酶的产生受LCT基因调控,该基因变异程度决定了个体从婴儿期到成年期乳糖酶的活性变化。一般而言,婴幼儿阶段人体均能较好分解乳糖,但过渡到成年时部分人群LCT基因活性减退,不再产生足够乳糖酶,结果导致乳糖不耐症。此外,长期奶制品的摄入可通过群体选择促使基因表达获得优势,进而影响乳糖酶持续产生。乳糖不耐症虽无治愈方法,但症状可通过合理管理获得缓解。避免或限制乳制品摄入是最直接的方式,现代市面上乳糖酶补充剂、乳糖分解酶片剂以及各种乳糖含量较低的乳制品也为患者提供便利。

值得注意的是,乳糖不耐症患者在减少奶制品的同时易导致钙、维生素D等重要营养吸收不足,增加骨质疏松风险。因此,合理营养补充及医师指导尤为重要。对个别婴幼儿先天性乳糖不耐症患者,则需终生避免乳糖,防止严重的消化及营养障碍。全球乳糖不耐症的分布反映了人类进化、饮食文化与遗传变异的多重影响。从北欧的小比例到东亚和非洲的高比例,体现了人类对环境与食物选择的适应性演变。随着全球化和饮食习惯的多样化,传统的乳糖不耐症高发区可能出现变动,而低发区也可能面临因移民或饮食方式改变而发生的乳糖不耐症风险变化。

关注乳糖不耐症,不仅是关乎个体健康,更涉及公共卫生策略制定及文化习惯调整。提高社会大众对乳糖不耐症的认知,推动相关食品行业开发低乳糖或无乳糖产品,能够帮助更多人群享受营养均衡的生活。未来医学研究或许能在基因编辑或酶补充技术上实现更进步的治疗手段,进一步改善乳糖不耐症患者的生活质量。2025年的数据为我们提供了清晰的全球画像和未来趋势方向。理解乳糖不耐症的复杂性,结合科学饮食及精准治疗,可以有效管理这一常见的消化问题,促进全民健康水平的提升。