在传统光学与晶体物理领域,晶体的对称性与其光学性质之间的联系向来被视为基本且不容质疑的原则。尤其是中心对称晶体,根据经典理论,它们应该对左旋和右旋圆偏振光表现出相同的吸收率,因而不可能表现出圆二色性(Circular Dichroism,CD)这一典型的手性光学效应。然而,近期一项突破性的研究打破了这一传统认知,发现在某些中心对称晶体中竟然存在不同于传统圆二色性的非对称光吸收现象。这一发现不仅深化了我们对光-物质相互作用的理解,更为未来光电子、量子信息及手性光学器件的发展提供了全新的可能性。 这项研究聚焦于一种由锂、钴、硒及氧组成的复杂晶体——Li2Co3(SeO3)4,简称LCSO晶体。虽然该晶体具备传统意义上的中心对称性,理论上应当不显示对左旋与右旋圆偏振光的选择性吸收,但实验结果彻底推翻了这一假设。

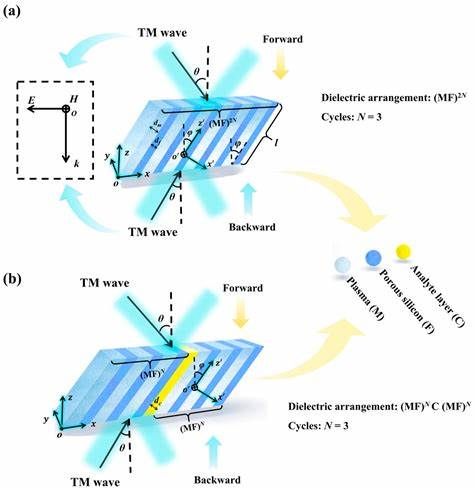

当研究人员用圆偏振光照射LCSO晶体时,发现其对左旋和右旋圆偏振光的吸收表现出显著差异,且当晶体被翻转时,这种吸收的优先性也发生了相应的翻转。该现象显然不是传统的圆二色性效应所能解释,体现出一种更复杂的光学行为。 深入分析表明,LCSO的这一不对称光吸收源自于两种线偏振光学效应的耦合,一是线吸收差(Linear Dichroism,LD),即晶体对线偏振光的吸收与光波的偏振方向和晶体取向密切相关;二是线双折射(Linear Birefringence,LB),表现为晶体对不同偏振方向的光具有不同的折射率。这两种效应的相互干扰形成了被称为LD-LB的复合光学效应,从而模拟出类似于圆二色性的差异吸收现象。 传统的光学理论认为,中心对称晶体在三维空间内具备反演对称元素,因此其整体结构是非手性的,不应表现出对手性光波的选择性响应。相比之下,LCSO虽保持整体中心对称,但其结构在二维投影上却具备“二维手性”,即通过镜面对称线反射时不重合。

这种极具特色的结构属性使它能够激发LD-LB效应,继而实现对称晶体中的不对称光吸收。这无疑为材料科学家和光学研究者提供了一个新的视角,重新审视晶体对称性与手性响应之间的关系。 LD-LB效应并非陌生现象,自1969年被发现以来,常被视为光谱测量中的干扰因素。然而,过去研究多集中于无序的薄膜材料,其内在结构缺乏良好的规则性,导致LD-LB信号较弱且难以重复。相比之下,LCSO单晶体展现出了强烈且稳定的LD-LB效应,这意味着这一现象不仅具有理论价值,更具备广阔的工程应用潜力。 在实际应用中,利用LD-LB实现的对称晶体非对称光吸收效果可以推动新型手性光学器件的发展。

例如,传统上产生圆偏振激光需要通过一系列滤光片和偏振器进行复杂转换,而如果能够将这种手性特性直接内嵌于激光材料中,将极大地简化光源结构,有助于设备的小型化与集成化。在量子信息科学领域,特定光子的旋光状态对保持量子位的稳定性和实现量子通信的安全性至关重要,具备LD-LB效应的晶体材料为这些技术的发展奠定了坚实基础。 此外,这一发现激发了材料设计的新思路。理论计算和对晶体对称性的深度解析使研究人员能够精准寻找具有类似光学性质的材料,推动芯片级高效光学器件的研发。随着该领域的不断深入,未来还有望通过合成更多具备二维手性结构的晶体,打造出更多种类的LD-LB活性材料,进一步拓宽光学手性效应的应用范围。 对称晶体中表现出非对称光吸收的现象,虽打破了传统教科书中关于光学手性与晶体对称性之间关系的界定,但更重要的是,它促使科学界重新思考“对称”与“手性”这两个概念的复杂性和多样性。

从更广泛的科学哲学层面看,这种现象说明即便在看似简单的对称体系中,也可能孕育复杂而微妙的物理机制,为我们认识自然提供了新维度。 展望未来,对这一现象的进一步探究将从多个角度展开。首先是对不同结构和成分的晶体开展系统筛选和合成,寻找设置合适的LD-LB效果以满足特定应用需求的材料。其次,深入理解这一效应的量子力学本质,为理论模型提供更精准的描述与预测能力。同时,结合纳米加工和薄膜技术的进步,将LD-LB效应整合至微型光电子器件中,推动实际技术的创新和产业落地。 总之,LCSO晶体在对称性与光学手性之间架起的桥梁为光学材料学开启了前所未有的新篇章。

它使科学家们深刻认识到对称与非对称、二维与三维手性之间的复杂联系,同时为现代光电子学、量子信息及光学传感等领域注入了活力。未来随着研究不断推进和技术成熟,相信更多基于对称晶体非对称光学效应的创新材料和应用将涌现,改变我们与光互动的方式,推动科技的持续进步。