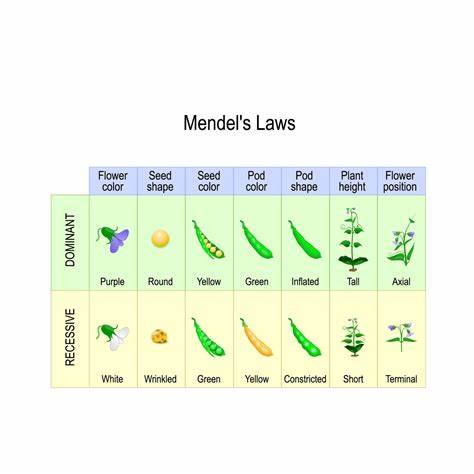

孟德尔,这位19世纪的奥古斯丁修道士,以其对豌豆植物遗传特征的研究奠定了现代遗传学的基础。他通过观察豌豆花色、种子形状、荚果颜色等七个性状的遗传规律,发现了遗传因素以显性和隐性的形式传递给后代的基本原则,影响深远。然而,尽管他的发现已有160余年历史,但有关他研究的七个豌豆特征中的三个仍未能确定究竟是哪些基因驱动这些性状,成为现代遗传学长久以来的谜团。最近,英国约翰·英尼斯中心的科研团队借助现代基因组测序技术和大规模基因多样性数据,成功攻克了这一百年难题,标志着豌豆遗传研究迈入了全新阶段。这项成果不仅彰显了孟德尔精神的传承,也推动了植物遗传学的跨越式发展。孟德尔的大规模杂交试验曾跨越数万株豌豆,到底是哪些基因在背后指挥着豌豆的颜色、形状变化,科学家们困惑了近两个世纪。

直到2019年,科学家公布了首个完整的豌豆参考基因组序列,这为进一步解析豌豆的遗传密码提供了坚实基础。但发现基因组序列只是一块拼图,如何从庞大的信息海洋中甄别关键基因,依然充满挑战。为了破解遗传之谜,科研团队充分运用约翰·英尼斯中心珍藏的超过3500种豌豆变异体资源,加上公开的基因组数据库,采集并深度测序了近700份豌豆基因组样本。这些样本中包含大约1.55亿个单核苷酸多态性位点(SNPs),即基因组中单个碱基的差异,是遗传多样性的重要体现。研究者通过复杂的基因组全关联分析技术,结合选择育种实验,细致地探寻了基因变异与豌豆表现型之间的关系。最终,他们揭示了三个长期未知的遗传性状及其相关基因。

研究发现,豌豆荚果颜色与控制叶绿素生物合成的基因密切相关,基因的特定变异导致荚果呈现绿色或黄色两种颜色。荚果形状则由两组基因调控,这些基因通过改变细胞壁增厚过程影响了荚果的扁平与圆润形态。最后,研究确认了一个基因的缺失突变会影响豌豆花序的分枝形态,诱发一种被称为“束冠现象”(fasciation)的花序结构变化。这次研究耗时六年,团队成员涵盖农业遗传学家、计算生物学家以及分子生物学家,跨学科合作成为攻坚战成功的关键因素。研究负责人Noam Chayut表示,现代测序和计算工具的不断进步让此前难以解决的遗传谜题有机会披露真相。作为孟德尔遗传法则的原创者,孟德尔当年尚未奏效的方法今朝由现代科技画上圆满句号,令人感慨科技与经典研究的优势互补。

值得注意的是,豌豆作为优质的植物蛋白来源,在全球粮食安全和植物育种领域意义重大。解密豌豆遗传密码不仅有助于理解基因如何控制表型特征,还为未来品种改良、新型作物开发提供精准的基因靶点。这将推动植物功能基因组学研究进入深耕精细的新时代。研究成果发表在2025年4月23日权威学术期刊《自然》杂志上,得到了遗传学领域专家的高度评价和广泛关注。此次基因定位的成功,为豌豆遗传学的基础研究画上了完美注脚,也意味着我们逐步揭开了更多植物遗传机制的神秘面纱。未来,随着生物信息学技术和基因编辑工具的持续进步,科学家有望对更多农作物进行全基因组解析和精准改良,加速绿色农业和可持续发展目标实现。

孟德尔遗传之谜的破解再次证明了科学研究的价值传承与创新精神,激励着一代又一代的科学家继续探索自然与生命的奥秘。无论是基础遗传学爱好者,还是致力于农作物育种的研究者,都能从这一历史性突破中汲取灵感,见证现代科学在古老难题上的辉煌胜利。透过历史的镜头,孟德尔的豌豆实验依然彰显力量,以今天的技术手段再度焕发生机,为人类揭示遗传规律背后的细节与真相。探寻基因世界的奥秘,从未止步,科学征途依然辉煌而长远。