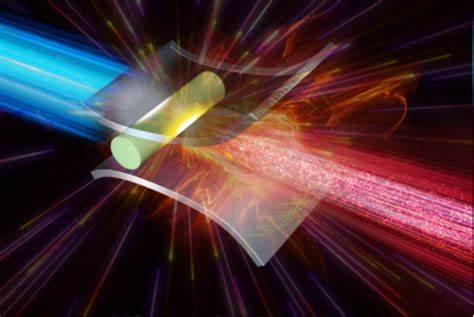

随着高强度激光技术的迅猛发展,利用激光与物质相互作用产生高能质子束已成为前沿科研热点。传统的质子加速机制,如靶面法向鞘加速(TNSA)、辐射压力加速(RPA)等,在过去几十年推动了激光质子加速技术的进步。然而,如何突破能量极限,获得更高能量且更高质量的质子束,成为行业亟待解决的难题。微米喷嘴加速技术(Micronozzle Acceleration,简称MNA)应运而生,展现出强大的加速潜力,为高能质子束的实现注入新动力。 MNA的核心在于其独特的靶结构设计。与传统的平面薄膜靶材不同,MNA靶由一个微米尺寸的氢质子棍(H-rod)嵌入在一个空心的微米级喷嘴中,通常由铝制成。

激光束沿喷嘴对称轴照射,喷嘴的几何形状类似于微型的功率透镜,将激光能量有效聚焦并传递至氢棍。激光与喷嘴内表面相互作用,产生大量高能电子,这些电子云在喷嘴内部形成强大的电场,长时间持续并覆盖喷嘴出口下游的空间区域,从而极大地增强了质子的加速效果。 MNA加速过程分为三个阶段。第一阶段,激光脉冲照射至喷嘴头部内表面,产生数兆电子伏(MeV)级的热电子。受喷嘴锥形结构的引导,这些高能电子沿着氢质子杆收敛流动,形成负电荷云与喷嘴正电荷内表面共同作用,推动质子向喷嘴出口加速。此阶段质子获得初步能量提升,但加速距离有限。

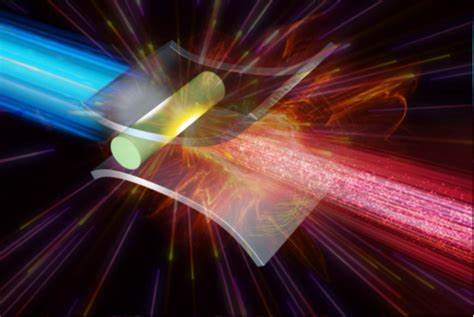

第二阶段,激光外围未直达喷嘴头部光束照射喷嘴裙边,激发更多热电子流入真空及喷嘴内部,导致喷嘴尾部强烈带正电。借助喷嘴裙边内侧产生的强电场,质子进一步加速,且加速区域尺度扩大至喷嘴孔径范围,形成更持久、空间更广的电场,显著提升质子能量。第三阶段被称为“助燃器”阶段,质子与热电子共同在喷嘴出口自由膨胀,热电子的热能持续向质子传递,实现质子能量的连续增加。此后,即便激光脉冲已结束,质子依然能在高密度电场中进一步加速,最高能量达到甚至超过1吉电子伏(GeV)级别。 二维粒子模拟(PIC)验证了MNA结构的独特优势。相比裸氢质子杆或传统薄膜靶,MNA能够实现近乎两倍甚至三倍的质子最大能量提升。

模拟结果显示,在激光强度达到10的22次方瓦每平方厘米时,质子能量可稳定突破吉电子伏特门槛,展现出优异的能量扩展性。同时,质子的角发散度保持在16度左右,相较于传统方案的23度明显降低,利于后续的束流控制和靶标照射精度。 MNA的激光强度依赖性也揭示了其能量转换机制的差异。传统TNSA方案质子最大能量与激光强度呈平方根关系,即能量随激光强度增加而缓慢提升。相反,MNA显示出能量随激光强度约0.79次方的加速增长。这一较陡的增长曲线反映了喷嘴结构对激光能量的高效聚集和热电子的有效囚禁,显著提高了能量转移效率和离子加速潜力。

激光脉冲的持续时间对最终质子性能影响相对有限,但脉宽约在20飞秒处能实现较佳的能量转换效率和平衡质子能量表现。 从应用角度来看,MNA技术具备广泛的前景。吉电子伏质子束的高能量和紧凑时间宽度使其理想用于肿瘤放射治疗中的离子束疗法,对深部肿瘤具有更高的穿透能力和精确杀伤效果。同时,高亮度质子束也可用于高能物理实验、材料科学中的辐照改性以及核聚变燃料的快速点火研究。此外,MNA设计的可扩展性和制造兼容性满足了未来激光驱动加速器的小型化与高重复率需求,有望成为新一代紧凑型质子加速器平台的基石。 尽管目前MNA研究多集中于二维模拟及初步实验设计,从实际制靶工艺和三维效应出发,未来仍需优化喷嘴形状、氢质子棍尺寸及材料选择,以实现更高加速效率和束流稳定性。

同时,超高强度激光系统的进一步升级及短脉冲激光的精确控制,将助力MNA技术迈向商业化和临床应用阶段。随着相关理论模拟、实验验证和工程实现的紧密结合,MNA有望打破当前激光加速质子束的能量壁垒,推动高能离子物理学和应用科学迈入一个全新的时代。 综上所述,微米喷嘴加速技术以其独特的结构设计和高效的能量转换能力,实现了吉电子伏特级质子束的高质量生成。通过激光与喷嘴内外表面的复杂耦合,产生持久且强大的电场,带动质子完成多阶段连续加速。其优越的加速性能、较高的转换效率和较小的束流发散角,使其在肿瘤治疗、核聚变、材料改性等领域拥有广阔前景。未来,通过靶结构优化与激光参数调控,MNA技术将更加成熟,助力高能激光等离子体物理迈向新的高度。

微米喷嘴加速有望成为激光驱动质子加速器发展的重要里程碑,引领科学与技术创新。