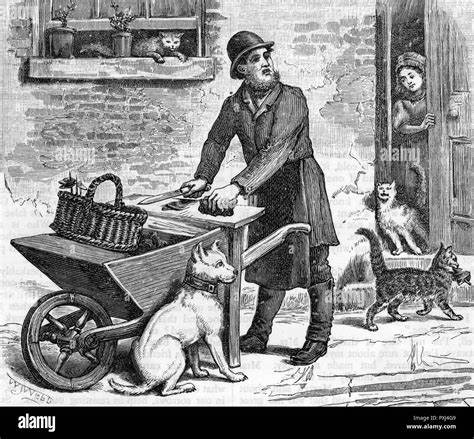

在伦敦的昏黄路灯和石板街道之间,维多利亚时代的猫肉商推着他的手推车,喊着那熟悉的叫卖声“CA-DOE-MEE”,这是一天开始的信号,也是猫咪们的盛宴时刻。猫肉商,这些以出售廉价内脏与马肉为生的街头小贩,刚开始只是为捕鼠而养的流浪猫提供食物,但随着时代的变迁,家养猫咪的主人们也逐渐开始为它们购买专门的肉食,猫肉商的身影因此频频出现在伦敦的街头巷尾。维多利亚时代猫肉商的独特存在,不仅反映了当时伦敦社会对宠物猫的态度转变,也折射出底层劳动者的坚辛生活与人情温暖。猫肉商从业者大多数身体健壮、步履矫健,他们每天巡街数十英里,手推满载着碎肉的车子穿梭在各种社会阶层之间。身着蓝色围裙、头戴光亮黑帽的他们,是城市生活中不可或缺的一部分。许多猫肉商不仅服务于自家的宠物猫主,更在贫民区和工人阶层住宅附近活动,成为一些流浪猫的恩人。

尽管有关猫肉商“提供最劣质肉品”的笑话时有流传,但许多猫肉商却以温柔怜悯著称,常常偷偷分给沿街的流浪猫一些零食,成为这些弱势动物的守护者。维多利亚时代的记载中,如亨利·梅休的《伦敦劳工与贫民》描绘了猫肉商的生动场景。1851年,梅休统计发现有约一千名猫肉商活跃于伦敦街头,养活着三十余万只猫咪。尽管业务看似庞大,但猫肉商的生活并不富裕,有时因邻家老小姐付不起钱或欠账让他们捉襟见肘。猫肉商的客户群体多属社会中下层,机械工匠、马车夫、普通工人家多是他们每日造访的对象。这一经济链条也有其潜规则,例如“行业内”对商圈的划分相当严格,谁敢擅自抢占别人已“ owned”的盘路,便会遭到同行激烈抵制。

进入19世纪末,这一行业开始出现更多女性身影,寡妇或年长女性利用二手手推车甚至婴儿车改装的小车进行售卖,使得这项体力活稍显柔和但依然艰辛。猫肉商的工作风险也不少,除了被流浪狗袭击外,最令人心碎的是当装载的肉被猫咪们狼吞虎咽地抢食走时,辛苦一早准备的货物付之东流。维多利亚时期的社会士绅和大众对于“猫肉商卖的肉究竟是猫肉还是卖给猫的肉”的疑虑一直存在,甚至成为当天孩子夜晚不安的根源。城市阴暗角落传闻猫被偷偷屠宰作为食物,虽然谣言多于事实,但1888年白教堂发生的连环杀人案受害者家门口正开着一家猫肉店,更加深了这种阴森恐怖的印象。当年被认为是开膛手杰克第二名受害者的安妮·查普曼,尸体残忍被肢解,离奇地摆放着身体部分,尸旁的猫肉店店主与其家人世代从事此行业,令人联想到生与死、食与残酷的奇异交汇。纵观猫肉商供应链,查尔斯·狄更斯和其他当代作家曾详述伦敦屠宰场里一夜即将被宰杀的老马被如何精心处理,这些马肉经过切割、穿串,成为猫肉商手推车上的货物,它们需要在清晨时分分发到不同区域,保证肉品尽量新鲜,因为猫咪似乎不喜欢夜间存放过久的肉。

1901年初,伦敦举办了一场猫肉商专属的聚餐,代表着整个社会对这群劳动者的敬意和感谢。与会者达250人之多,席设在霍尔本的一家餐厅里,场面热闹非凡。著名的猫咪绘画大师路易斯·韦恩亲自主持会议,猫咪爱好者们手捧豪华餐食,欢呼那熟悉的“Mee-att!”街头呼喊。为了体现此行的不仅是生计,更是对猫的挚爱,贵族群众代表、贝德福德公爵夫人也亲临,并提醒众人关注猫咪的福利。演出嘉宾则包括携猫奏琴的古典音乐家娜塔莉亚·雅诺莎,赋予这项职业以温情与文化底蕴。在时代风云骤变的背景下,猫肉商的故事将城市宠物从实用角色提升为被珍视的成员,也经历了来自社会各阶层目光的冰火交织。

他们的存在不仅是维多利亚伦敦独有的社会注脚,更是现代宠物文化和动物保护思想萌芽的前奏。这些小贩坚守岗位,用他们的步履串联起人与动物的情感纽带,为那些无声的伙伴带去温饱与关怀。如今回望那段历史,我们看到的不是简单的买卖,而是一幅伦敦街头人与动物相互依存的生动画卷。猫肉商这一角色在当代虽已消失,但其折射的人文关怀与生命尊重,依旧在城市的每个角落深深扎根。