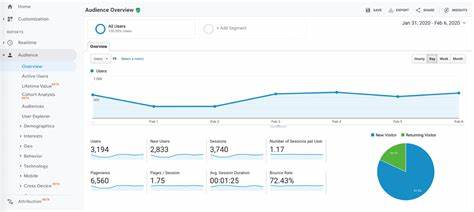

随着互联网技术的不断发展,网站分析工具已经成为许多网站运营者不可或缺的工具。通过这些工具,网站管理者能够了解访客行为、页面流量和用户偏好,从而优化内容和提升用户体验。然而,随着用户隐私保护意识的提高以及相关法规的强化,是否还应该继续使用传统的分析工具成为了一个值得深思的问题。本文将围绕这一话题进行深入探讨,帮助读者更加清晰地认识网站分析的现状及未来趋势。 网站分析工具诞生于互联网发展初期,像Google Analytics(谷歌分析)等平台凭借其强大的功能和免费的使用体验,迅速占据了市场主导地位。通过记录页面浏览量、访问时长、流量来源等数据,运营者能够有效识别热门内容和用户需求,调整战略以提升流量和转化率。

这种基于数据驱动的决策方式极大地推动了网站效率的提升。 然而,随着时间推移,网站分析工具所收集的数据范围越来越广,特别是涉及用户隐私的敏感信息引发了诸多关注。Google Analytics虽然提供了强大的数据洞察能力,但其默认的跟踪机制经常需要使用Cookie,甚至涉及跨网站跟踪,这与现代用户对隐私保护的期待产生了矛盾。欧洲GDPR(通用数据保护条例)和加州CCPA(加州消费者隐私法案)等法律的实施,更是对分析工具的合规性提出了高标准要求。 面对这种局面,有些网站管理员像Martin Fowler那样,尝试调整分析工具的配置,通过限制广告个性化、关闭部分跟踪存储,只追踪页面浏览量等最低限度数据,来兼顾数据收集与用户隐私。但这种做法带来了明显的困境。

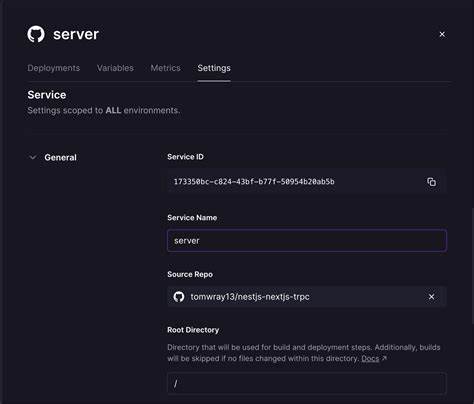

一方面,这样的设置可能使得关键数据无法全面采集,导致分析结果失真或流量显著下降,影响运营决策的准确性;另一方面,过度调整又可能使得工具无法正常运行,数据缺失严重,最终陷入“既得不到完整数据,也影响用户体验”的两难境地。 除了对配置的调整,市场上也涌现出多种替代方案。例如,一些轻量级的开源分析工具如Matomo等,支持部署在自己的服务器上,从而增强数据的可控性和隐私保护。这类工具通常不涉及跨域跟踪,能减少对第三方Cookie的依赖,符合多地隐私法律要求。不过,部署和维护这类系统需要一定的技术门槛和时间成本,对于个人博主或小型网站来说并不十分友好。此外,这些方案在功能丰富度和数据深度方面,往往无法完全媲美主流商业工具。

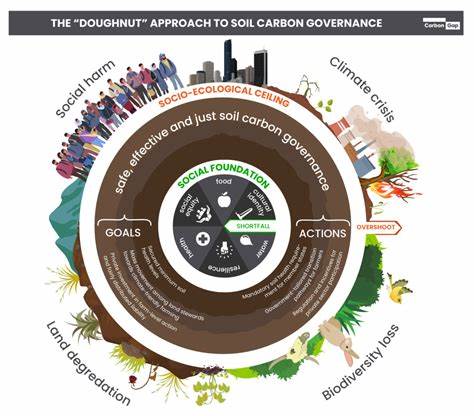

另一方面,也有一些无跟踪、注重隐私的分析工具诞生,强调匿名统计和保护访客的个人信息,甚至免除弹出Cookie同意条款的需求。这种模式更贴合现代用户对隐私保护的需求,同时仍能提供足够的基础流量数据,帮助网站运营者把握用户访问趋势。但这些工具在数据的细节层面和复杂分析能力上,也存在一定的限制。 在是否继续使用传统分析工具的问题上,网站运营者应根据自身需求、资源和价值观做出合理判断。对于依赖详尽用户行为数据进行精准营销的大型电商网站或内容平台来说,全面且深入的分析工具仍然具有不可替代的价值,但需要加强合规管理和用户透明度,避免引发信任危机;而对于追求简洁易用、注重用户隐私体验的个人或小型网站,采用轻量级或隐私友好型分析方案,甚至暂时放弃部分数据收集,可能更符合实际需求。 此外,网站分析的未来趋势也显现出更多潜在方向。

边缘计算和本地数据处理技术的发展,有望减少对云端第三方数据处理的依赖,极大提升数据隐私保护水平。同时,借助机器学习和人工智能的辅助,运营者可以在更加有限的数据基础上提取有价值的洞察,降低对全面数据的依赖。 综合来看,网站分析虽然面临诸多挑战,但其作为助力网站成长的重要工具依然不可忽视。关键在于如何平衡数据深度与隐私保护,如何结合自身实际情况,灵活选择和调整分析方案。在这个过程中,透明公开地告知用户所收集的数据和用途、合规地处理数据也成为提升用户信任的核心元素。 因此,建议网站运营者定期评估当前使用的分析工具和数据收集策略,关注行业最新动向和法规政策变化,针对性地作出调整。

对于那些数据需求不高又希望简化合规流程的管理者,可以尝试采用隐私优先的解决方案或减少追踪内容。对于需要深入数据支持的企业,则需加强数据管理和用户授权机制,确保合法且合规的运营。 总而言之,是否继续使用分析工具并没有统一的答案,而是在变化的环境中寻找最适合自身的路径。关注用户隐私需求、提升数据使用的透明度和合法性将是未来网站分析发展的必由之路。只有这样,网站才能在保护访客权益的同时,充分发挥数据带来的价值,实现健康可持续的发展。