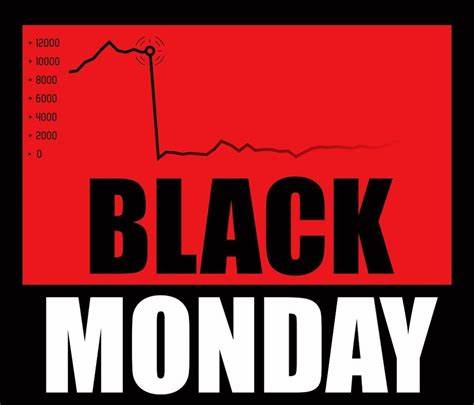

近年来,全球金融市场正在经历一段动荡的时期,经济衰退的忧虑不断攀升。投资者的恐慌情绪在许多指标上得到了体现,尤其是在股市中,许多人开始下注经济衰退的可能性。本文将深入探讨市场的这种反应,并借助历史上的“黑色星期一”崩盘进行比较,以理解当前经济环境的复杂性。 在1987年10月19日,全球股市经历了一场史无前例的崩盘,标准普尔500指数在一个交易日内暴跌了22%。这一事件被称为“黑色星期一”,它不仅导致了投资者的巨大损失,也对经济产生了持续的影响。时至今日,许多投资者仍对这种突发事件心生忌惮,尤其在当前经济面临多重压力的时候。

当前市场的波动性与“黑色星期一”崩盘之间存在着某些相似之处。随着通货膨胀的加剧和利率的上升,许多经济学家开始预警可能的衰退。市场反应敏锐,投资者纷纷转向衰退押注,以应对潜在的经济风险。这种反应不仅反映了人们对经济走势的预期,也揭示了金融市场对于突发事件的脆弱性。 经济数据显示,自今年以来,消费支出出现放缓迹象,企业的投资意愿也受到影响。失业率虽然尚未显著上升,但市场对未来的预期却普遍悲观。

一些分析师指出,这种不确定性可能使市场的波动进一步加剧,投资者在本次周期中感受到的恐慌与1987年的情况类似。 近年来,科技公司的股价表现尤为引人注目。尽管它们在经济繁荣时期蓬勃发展,但随着经济信号的变化,这些曾经的明星企业同样面临困难。其股价的波动,常常带动整个市场的走势。因此,当科技股开始回调时,投资者心理的恐慌情绪也随之增强,市场整体波动性随之加大。 此外,地缘政治因素也对市场产生了重大影响。

贸易战及各国之间的经济摩擦加剧,使得投资者的信心受到冲击。围绕能源资源、供应链问题等外部因素的讨论,也让市场充满了不确定性。在这种环境下,许多投资者选择采取谨慎态度,甚至进行经济衰退的押注。 虽然股市波动使经济衰退的忧虑加剧,但还需注意,历史经验并不一定能完全适用于当前的市场状态。像“黑色星期一”这样的事件是极端的,但它们并不意味着每次市场波动都会导致深度衰退。相反,理解市场行为的逻辑,可以帮助投资者在面对不确定性时,做出更为理性的决策。

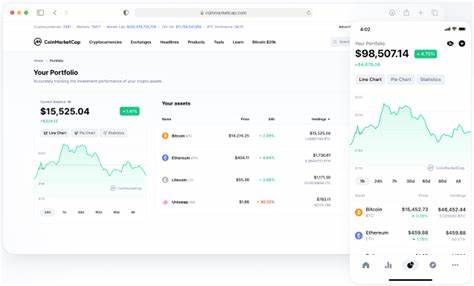

目前,政府和中央银行则面临着紧迫的任务。他们需要在抑制通货膨胀和保障经济增长之间找到平衡。这可能意味着在某些情况下调整利率政策以刺激经济,但与此同时,也必须关注金融市场的稳定性。历史上,金融政策的失误往往会加剧市场的不稳定性,从而导致经济衰退。因此,决策者必须谨慎行事。 对于普通投资者而言,面对市场波动和衰退风险,调整投资组合、分散投资是一个明智的选择。

在投资决策中,应综合考虑长期目标与市场的短期变化,避免因短期的恐慌而作出错误的判断。 总的来说,当前市场的波动和经济衰退的担忧反映了投资者对未来经济走势的深切担忧。同时,与“黑色星期一”的历史特征相比较,我们可以看到市场心理所扮演的重要角色。尽管经济环境复杂,了解市场背后的驱动因素,保持客观理性的态度,将有助于正确应对未来可能的挑战。