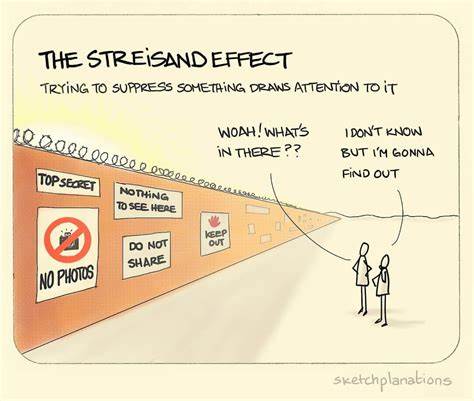

比特币与斯特赖桑效应:不可逆的数字资产之战 随着比特币在全球范围内的迅速扩张,它已成为金融领域的一种为人熟知的现象。然而,这种数字货币的流行不仅涉及其经济价值,还牵涉到许多复杂的社会和文化现象。其中,“斯特赖桑效应”便是一个值得关注的概念。 斯特赖桑效应指的是当某个行为或事件试图被隐瞒或控制时,反而会引起公众更大的关注与兴趣。这一效应的命名来源于美国歌手巴布拉·斯特赖桑(Barbra Streisand)。2003年,她试图通过法律手段阻止他人发布她加州海岸的房产照片,但结果却引发了成千上万人的关注和报道,反而使那些原本少有人知的照片广为传播。

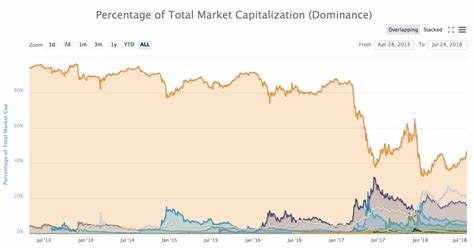

这一现象在比特币的背景下显得尤为重要。比特币的创建之初就伴随着许多争议,包括其使用方式、价格波动及其在非法交易中的角色。当某些国家或组织试图打压比特币或限制其使用时,反而激发了更强烈的公众兴趣和参与。例如,2017年,中国政府宣布对ICO(初始代币发行)进行全面打击,试图控制加密货币市场。然而,这一行动并未抑制比特币的热度,反而引发了更大规模的媒体报道,吸引了更多投资者和公众的关注。 在当今社会,比特币的反对者和支持者之间的争论愈演愈烈。

支持者认为,比特币是一种去中心化的货币,可以打破对传统金融体系的依赖;而反对者则质疑其可靠性、匿名性带来的风险,以及其过于剧烈的价格波动。这种争论并没有随着时间的推移而平息,反而因为比特币的各种事件而愈发激烈。 比如,某些国家对比特币交易的禁令或限制常常引发比特币价格的剧烈波动。当政府宣布打击比特币时,市场反应迅速,价格往往会出现短暂下跌。但这种下跌往往伴随新一轮的投资热潮,许多投资者会趁机买入。正是在这种情况下,斯特赖桑效应得到了进一步验证:试图压制比特币的行为不仅没有如愿以偿,反而激活了更多投资者的关注与行动。

与此同时,比特币本身的特性也使得斯特赖桑效应在其身上更加明显。比特币的去中心化特性意味着没有任何单一的实体能够完全控制其走向和命运。这种特性使得即便有国家、机构或个人试图限制比特币的流通,最终也只能取得有限的效果,反而可能刺激整个市场的反弹与增长。 此外,社交媒体的兴起也为比特币提供了广阔的传播平台。在社交媒体上,比特币的支持者们不断分享成功案例和投资经验,而反对者则不遗余力地讨论其潜在风险。这种信息的对立与碰撞进一步加剧了公众对比特币的关注度。

每当出现政策风波或市场波动时,社交媒体上对比特币的讨论热度便会随之飙升,成为网络热搜的关键词。 当然,斯特赖桑效应在比特币上的表现并不全是积极的。对于普通投资者来说,频繁的新闻报道与政府行动往往令他们感到困惑与不安。许多没有足够知识或经验的投资者在市场波动中可能会做出错误的决策,导致资产损失。尤其在市场情绪受挫时,恐慌性卖出可能会加剧跌势,这种情况在比特币历史上屡见不鲜。 另一个值得注意的方面是,斯特赖桑效应有可能在未来的监管行动中引发更复杂的局面。

随着各国政府意识到加密货币的崛起,越来越多的国家开始考虑如何对比特币及其他加密资产进行监管。在这种背景下,任何试图抑制比特币的政策都可能引发公众的强烈反弹和不满,导致一种更大的市场反应。同时,技术的不断发展也可能使得比特币变得更加难以控制。例如,隐私币的兴起以及去中心化交易所(DEX)的普及,都让传统的监管手段面临挑战。 总体来看,比特币与斯特赖桑效应之间的关系复杂而微妙。追求控制和规制的行为往往适得其反,反而引发更大范围的关注与参与。

这一现象不仅突显了比特币本身的去中心化特性,也反映了现代信息传播背景下,公众行为与市场反应之间的强关联性。 未来,随着比特币市场的不断发展和成熟,斯特赖桑效应的作用将更加明显。虽然市场的不确定性依然存在,但比特币的影响力将继续扩大。对于投资者而言,理解这一效应并善用其背后的洞察,将是他们在数字资产市场中立足的重要策略。在这个变革的时代,只有不断学习和适应才能在比特币的浪潮中找到自己的方向。