随着人工智能技术的迅猛发展,艺术创作领域正经历前所未有的变革。对于许多插画师和艺术工作者来说,人工智能不单是技术革新,更像是一场深刻的挑战,激发他们重新审视艺术的本质以及自身的价值。本文以一位插画师的心路历程为切入点,深入探讨人类艺术家在面对人工智能创作时的恐惧、困惑与希望。艺术不仅仅是技术操作,更是一种情感传递和个性表达。几十年来,艺术家们通过无数次尝试和修正,完成每一件作品背后的独特故事。然而,当人工智能能够在瞬间生成复杂且引人入胜的视觉作品,艺术的灵魂究竟何在?艺术家的经济前景又将如何保障?这些问题如今日益严峻。

首先,经济层面的冲击不可忽视。传统艺术家靠卖画作、接单或版权授权维持生计,而人工智能生成的艺术作品凭借效率和低成本迅速占据市场,引发艺术劳动力需求骤减。很多艺术家担忧自己毕生积累的技艺和创意被机器轻松取代,甚至面临失业风险。同时,如何保护原创艺术家的权益,防止他们的作品在未经许可的情况下被用作训练人工智能系统,成为法律与道德争论的焦点。其次,创作过程中的变化同样引人深思。艺术从来不是线性完成的,藏于反复试验、灵感迸发和“误入歧途”中的点点滴滴才成就最终作品的独特性。

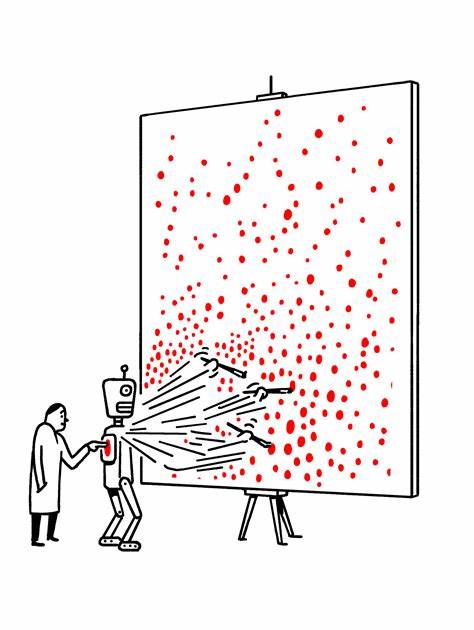

插画师们在创作中感受到的不仅仅是技艺上的挑战,更是与自我对话的过程。相较之下,人工智能以海量已有作品为基础,透过统计学和模式识别生成图像,虽能快速产生多样化的视觉效果,但仍缺少人类直觉中那些微妙且不可复制的情感判断。由此带来的根本性问题是,艺术的“原创新意”是否能被人工智能真正理解和创造?如果插画师的主要贡献只剩下“给出提示”这一环节,真正的创意核心在哪里?尽管如此,人工智能并非全然是艺术创作的威胁。许多艺术家开始尝试将其作为辅助工具,将复杂重复或技术性极强的劳动交给人工智能完成,从而释放更多时间专注于构思和表达。诸如自动生成随机图案、修补照片瑕疵、扩大画面背景等功能,正极大提升创作效率,催生前所未有的作品可能性。一方面,人工智能赋予艺术家新的实验空间,可以大胆尝试不同风格和构图,推动视觉语言向未知领域拓展。

另一方面,这也迫使艺术家们重新定义什么才是他们无可替代的“独特标签”。传统画笔、色彩和材质的限制开始淡化,艺术家的价值体现更多转向如何融合自身思想和情感,引导人工智能共同创作,形成具有深度和温度的作品。艺术的意义在于人与人之间的情感传递。一个孩子的涂鸦、一封手写情书,其珍贵之处不仅在于线条本身,更在于背后那份纯真、情感和个性。人工智能生成的完美图像能否触动观者的灵魂?插画师在面对这一拷问时,坦言自己的创作动力部分来自对认可的渴望。作品的赞赏同时是对创作者本人的肯定,这种人际间的情感交流,短期内难被人工智能取代。

许多20世纪艺术运动尝试去除艺术家的直接介入,试图让作品自我诞生,这场哲学讨论如今因人工智能的介入而变得现实且急迫。对于未来,插画师们既感到迷茫,又充满挑战精神。他们目睹人工智能呈现出超越自身想象的创作力,却也相信人类在情感共鸣和意图表达上的独特优势不可复制。正如伟大艺术家乔治亚·欧姬芙通过对自然的独特感受,创造出令人震撼的作品一样,艺术的本质在于背后那位带着表达欲望的“人”。人机协作时代,艺术的价值或许不再局限于技艺表现,而在于彰显“人性”的复杂与细腻。结尾回望,不论未来技术如何变迁,情感与沟通始终是艺术存在的核心。

真实、脆弱、充满个性的创作,将持续打动人心。艺术家们或许不能与人工智能的速度和规模竞争,但他们可以用真诚和灵魂,创造出机器无法复制的奇迹。未来的艺术之路,正等待着每一位插画师用他们独特的笔触与智能共舞,书写属于新时代的艺术篇章。