在人类历史的长河中,圣杯一直是象征终极目标与无限知识的神秘神器。从中世纪的传说到现代科技的探索,寻找圣杯不仅仅是一个神话故事,更是对未知世界的不断追寻与挑战。现代科学研究同样如同一场寻找圣杯的旅程,尤其是在利用人工智能和机器学习技术处理大量环境和地质数据的工作中,这种探索显得尤为生动和重要。如今,科学家们试图通过监听地下岩石的声音,探测环境变化和天然碳吸收过程,这一工作不仅是技术难题,更是科学理解的试金石。 为什么要“听”岩石?传统的数据采集侧重于化学、物理等可量化指标,而此次探索采用了声学监测技术,通过深孔灌入水下麦克风,以千赫兹的采样率对岩石内部长时间地监听。岩石中的微弱声波或许能揭示碳吸收机制及地下流体的流动情况,从而为气候变化提供切实可行的解决方案。

尽管如此,面对海量且复杂的音频数据,如何自动判别“有趣”的声音成为关键,也是人工智能领域饱受关注的问题。 没有事先定义的兴趣判别规则,没有打标签的训练数据,AI如何分辨哪些信号真正值得深入研究?此处的“兴趣”含糊而主观,既需要灵活的算法,也需要具备探索精神的研究者。利用频谱图进行声学信号分析成为首要步骤,通过观察不同时刻、不同频率下的能量强度分布,科学家们发现了各类现象:从频率宽广的“爆炸”信号到窄带且动态变化的“滑行”信号,这些可能与地下流体运动或气体释放有关,然而具体机制尚不能完全确定。 研究团队尝试过基于阈值和连通区域内能量的经典图像处理方法,将有结构的信号区域标记为“1”,噪声或无关信息置为“0”,但单一传感器难以避免误判,因而跨40个地面地震仪的协同检测成为必不可少的策略。通过建立多传感器共同触发的直方图模型,筛选出同时在多个设备上出现的信号,进一步缩小分析范围,期待捕捉真实有用的物理现象。这一方法虽然有一定直观效果,但从统计分析角度未能找到与外部变量明显关联的特征,令人沮丧。

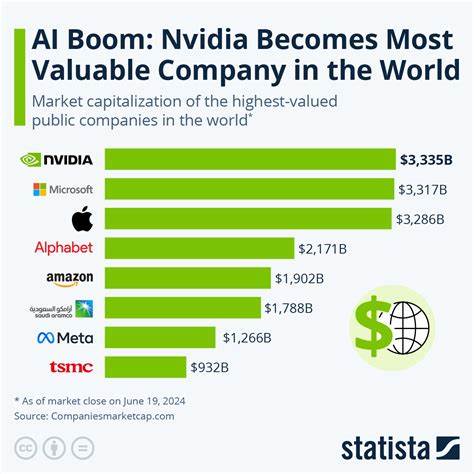

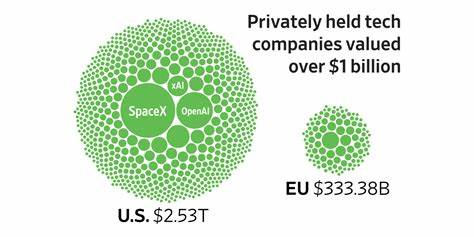

进一步,研究者引入先进的无监督机器学习技术,如自编码器与降维算法UMAP。自编码器通过卷积神经网络捕获数据的低维隐空间表示,UMAP则帮助将高维数据聚类分类,试图自动识别数据中的不同模式。此方法虽然优雅且去除了人工偏见,成功实现了不同类别信号的聚类,但得到的分类结果难以直接赋予物理意义。仪器所记录的复杂声学谱图依然需要研究者的判读和验证,否则分类只是形式而非实质的理解。 全球范围内对人工智能的热情高涨,尤其是对人工通用智能(AGI)的期待,许多人梦想着机器能够真正理解人类的意图与复杂世界。像电影《星球大战》中的智能计算机一样,AGI应能在没有人工干预时自行识别“有趣”的数据、生成研究报告、甚至提出创新性科学假说。

但现实是,当前的AI系统尚远未达到这一水平。它们擅长识别模式,却缺乏自主赋予意义的能力。听岩石发出的声音,也许就是对AGI挑战性的缩影。 从更宏观视角审视,这段探索之旅揭示了科学研究中的普遍难题:如何在不完全了解目标的情况下挖掘海量数据中的关键信息,如何避免技术诱惑而忽视了问题本质。寻找圣杯的过程有时不仅仅是技术突破,更是哲学反思和方法论革新。唯有在脚踏实地的数据观察和算法创新之间寻得平衡,才能不断靠近真理。

这项研究虽然未能直接产出轰动性的科研成果,但积累了宝贵的方法论和经验,也提醒研究者们重新审视科研目标与方法的契合。只要有勇气探索、善于反思,就不会真正失败。在社会对气候危机的日益关注下,类似通过地质监测和人工智能结合揭示自然碳汇机理的研究,仍具备广阔的应用前景和巨大的科学价值。 在未来,技术持续进步、数据持续丰富,而人类智慧的独特价值将愈加凸显。成功的科学探索不仅需要强大的算法支持,更需具备对数据含义的深入理解和科学直觉。寻找圣杯不可能一蹴而就,更像是一场漫长且充满未知的旅途,贯穿好奇、挫折、坚持和创新。

在这条路上,人工智能是助力而非替代,人类的主观判断与创造力依然不可或缺。 作为现代科学探索的缩影,倾听地下岩石的声音,既是追寻知识的象征,更是连接人类文明与自然环境的桥梁。每一段频谱中的光斑,每一个微小的“滑行”信号,都承载了对地球深层秘密的期待与渴望。在不断迭代的技术和思考中,我们一步步接近真相,继续书写属于21世纪的传奇。