在全球范围内,超级应用(Super Apps)作为集多种功能和服务于一体的平台,受到广泛关注。特别是在中国,超级应用的发展尤为迅猛,成为数字经济中的重要现象。然而,超级应用在中国的成功并非单纯源于用户偏好或文化差异,背后隐藏着复杂的市场环境、商业策略以及手机互联网普及的特殊路径。 中国超级应用的崛起与用户习惯的深刻转变密不可分。不同于西方国家互联网发展经历的电脑桌面时代,中国大多数互联网用户都是直接通过智能手机接入互联网的。2010年前后,中国的互联网渗透率还不到35%,但是随着价格亲民的智能手机以及移动网络的迅速铺开,大量新互联网用户借助手机成为中国数字世界的主力军。

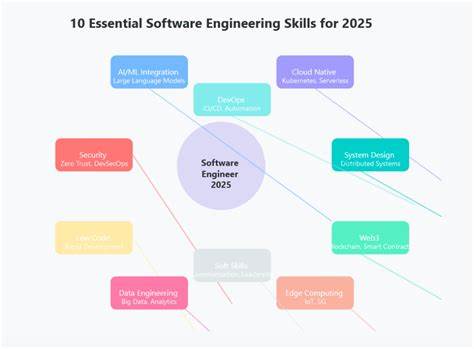

这一转变意味着中国用户几乎没有形成依赖网页浏览器或电子邮件的习惯。传统的以桌面为中心的信息获取方式尚未根深蒂固,因此移动社交工具如微信迅速切入市场,成为人们交流、获取信息和进行交易的核心平台。微信起初只是一款即时通讯工具,但随着官方账号(Official Accounts)和小程序(Mini Programs)的推出,它逐步演变成了一个多功能的数字入口,类似于浏览器的生态平台。 微信小程序的推出是超级应用概念形成的重要节点。小程序本质上是内嵌于微信中的轻量级应用,允许第三方开发者无需下载安装即可为用户提供各种服务,从票务购买到外卖订餐,从打车服务到社交购物。微信通过这种方式,帮用户实现了在一个应用内完成多种需求,极大地提升了使用便利性,并为企业提供了直接触达用户的渠道。

但值得注意的是,微信本身并不直接运营这些服务,而是作为入口和中介存在,这一特点使得微信更像是“浏览器”,而非传统意义上的超级应用。 超级应用的出现与中国数字市场的竞争格局密不可分。当移动互联网尚处于初级阶段,许多行业尚未建立完整的线上基础设施,支付手段不便捷,物流体系尚不完善。此时,阿里巴巴为了促进电商发展必须解决在线支付问题,于是推出了支付宝,解决了银行不愿为小额电商交易保管资金的难题。同样,为了保障电商的配送效率,阿里成立了菜鸟网络,京东也自建物流体系。这些垂直服务的出现不仅填补了市场空白,也帮助各大平台快速布局自身生态体系。

在竞争激烈的市场中,互联网巨头通过不断横向扩展服务,构建起庞大的数字帝国。腾讯、阿里、百度等巨头不仅在业务上互相割裂,还通过“围墙花园”策略互相封锁彼此的链接和支付接口,限制用户在不同平台间自由流动。微信用户无法在微信内打开淘宝链接,支付宝用户也无法直接使用微信支付。这种固若金汤的生态体系,促使各平台不得不将多样化服务集中在自家超级应用中,以避免用户流失。 中国消费者的消费习惯和支付能力也推动了超级应用的发展。相较于西方市场,中国用户早期对线上消费的支出较低,单一业务的用户生命周期价值有限。

为此,平台公司采取通过丰富服务触点提升用户粘性的策略,将娱乐、购物、金融、打车、外卖等多种功能整合在一起,实现用户在一个应用内的全方位消费,最大化每位用户的商业价值。 此外,获取用户成本高昂,企业纷纷通过补贴优惠、现金红包、折扣券等促销手段快速占领市场。用户被锁定在超级应用内,既降低了新服务推广的门槛,也避免了用户频繁下载安装多个应用带来的流失风险。相比推出全新独立App,通过已有超级应用推出新服务的转化率更高,提升了企业运营效率与商业回报。 在西方不少市场中,虽然也存在多功能应用和平台,但更常见的方式是通过浏览器访问各种专业网站和服务。微信等中国超级应用的便捷性在中国尤为显著,因为它们承担了类似浏览器的接口功能,同时结合了社交属性和支付体系,使用户能够在账号统一、流程顺畅的环境中完成绝大多数数字生活需求。

对于“文化差异”导致用户偏好超级应用的说法,缺乏充分证据支持。实际上,许多中国本土乃至亚洲其他国家的新兴应用和平台趋向简洁、现代的设计风格,符合全球应用设计趋势。大量市场调研和用户反馈显示,用户更倾向于清晰、简洁、易用的界面,而非信息过载和复杂布局。超级应用的复杂和多功能风格更多源于市场驱动和商业利益,而非文化审美偏好。 总结来看,中国超级应用的崛起,是智慧地应对中国独特市场条件和用户行为的战略结果。移动优先的互联网接入方式,庞大的新用户基数,尚未成熟的数字基础设施,以及激烈的市场竞争,共同催生了超级应用的生态环境。

企业通过整合各类服务,构造封闭但高效的业务系统,既保护了自身商业利益,也方便用户在单一平台中解决多样化需求。 未来,随着中国数字市场的不断成熟,用户体验与功能创新可能进一步优化,超级应用的形态也会持续演变。对于全球互联网生态而言,中国超级应用的崛起提供了宝贵的经验和启示,展示了技术与市场力量如何塑造全新的数字消费形态。理解这一现象,不应仅从文化角度简单归因,而要综合考察经济、技术和产业发展的复杂互动。