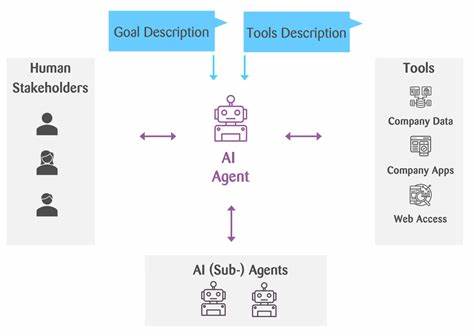

人工智能(AI)迅速发展,已成为科技创业和软件工程领域的核心驱动力。对于技术创始人和经验丰富的软件工程师而言,构建和优化AI工作流程不仅是提升效率的必要条件,更是推动产品创新和市场竞争力的关键所在。本文将深入探讨他们在实际工作中如何设计和执行AI工作流程,涵盖思想准备、工具选用、数据处理、模型训练、性能优化、部署与迭代等环节,以期为从业者提供系统且实用的参考。 AI项目的启动通常始于明确的需求分析及目标设定。技术创始人会结合市场趋势和用户痛点,确立具体的AI应用场景,诸如智能推荐、图像识别、语音识别或自然语言处理等。与资深软件工程师协同工作时,他们更注重将业务目标转化为技术指标,确保AI模型不仅满足准确率要求,还需兼顾响应时间和系统资源消耗。

需求明晰是设计高效工作流程的重要基石。 数据是AI的燃料。技术创始人与工程师们普遍投入大量精力于数据采集、清洗和标注。优秀的数据质量决定了模型的性能上限。数据处理通常包括数据去重、缺失值填补、异常值检测和格式标准化。部分团队采用自动化数据流水线工具,以提升数据处理的效率和一致性。

与此同时,隐私保护和合规性也是在数据工作中不可忽视的因素,尤其在涉及用户敏感信息时需格外审慎。 模型选择与架构设计是AI工作流程的核心。资深工程师会根据项目需求选用合适的算法,从传统的机器学习如随机森林和支持向量机,到深度学习中的卷积神经网络、循环神经网络乃至最新的变换器架构。模型设计不仅关注准确率,还需评估训练时间、推理速度及可扩展性。技术创始人在此环节通常扮演决策者角色,平衡技术可行性与商业价值。 训练环节涉及大量的计算资源,技术团队会灵活利用本地GPU集群或云端服务,确保训练过程高效且成本可控。

经验丰富的团队注重超参数调优和交叉验证,以避免过拟合和提升泛化能力。训练日志和指标监控成为优化的重要依据,自动化工具帮助团队实时跟踪训练状态及模型表现,快速发现并解决潜在问题。 模型评估不仅是训练的最后一步,更是效果验证和信心构建的保障。多样化的评估指标如准确率、召回率、F1分数及混淆矩阵都被广泛使用。部分团队会通过在线A/B测试或用户反馈收集,进一步验证模型在真实环境中的表现。对AI模型的持续评估和反馈机制,是确保产品持续迭代和提升的关键措施。

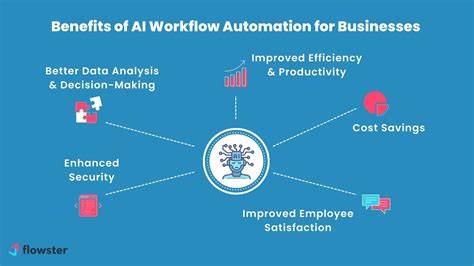

部署方案的选择直接影响用户体验和系统稳定性。技术团队会依项目规模决定采用边缘计算、云端托管还是混合架构。此外,API设计、容器化和微服务架构,使得AI模型能够灵活嵌入各种应用场景。持续集成与持续部署(CI/CD)流水线则保障了更新的频繁与安全。部署后,监控系统负责实时捕捉运行状况和性能指标,及时预警异常。 AI工作流程的持续迭代是保持领先优势的重要策略。

技术创始人与工程师积极采纳新的研究成果和工具,例如迁移学习、自动机器学习(AutoML)、以及基于大模型的微调技术。跨部门协作和知识共享也被高度重视,通过内部文档、代码评审、技术分享会等方式促进团队整体能力提升。灵活开放的工作流程环境,为创新提供了良性生态。 此外,合规性与伦理意识逐步成为AI工作流程中的重要议题。资深技术人员会积极关注数据使用的合法性、模型设计的公平性以及AI决策的透明度。确保AI系统不带偏见、尊重用户隐私,是赢得用户信任和行业认可的关键要素。

技术创始人通常建立相应的治理机制,结合法律法规和行业标准,推动企业责任感与技术创新的同步发展。 总的来说,技术创始人与资深软件工程师在构建AI工作流程时,强调从战略规划到技术执行的全链条整合。通过科学的数据管理、合理的模型策略、高效的训练与部署、以及持续迭代优化,他们推动AI技术在实际业务中发挥最大价值。未来,随着AI工具和平台的不断进步,这些工作流程也将更加智能化和自动化,帮助从业者更快捷地实现创新梦想,抓住时代赋予的机遇。