在近年来的金融市场中,比特币作为一种新兴的资产类别吸引了全球投资者的关注。在许多人眼中,比特币不仅是一种数字货币,还是对抗通货膨胀的有效工具。然而,最近的研究和市场表现却表明,比特币并未能成功证明其作为通货膨胀对冲的有效性。这一观点引起了广泛的讨论和思考。 比特币的兴起始于其技术背景——区块链技术。比特币的核心特征在于其去中心化的属性和有限的供应量。

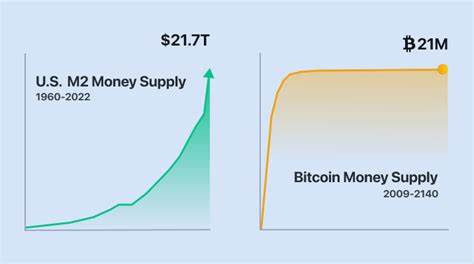

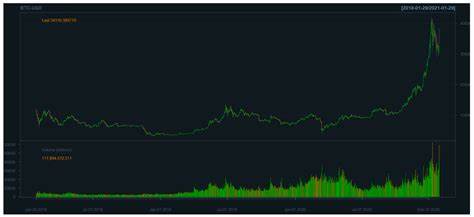

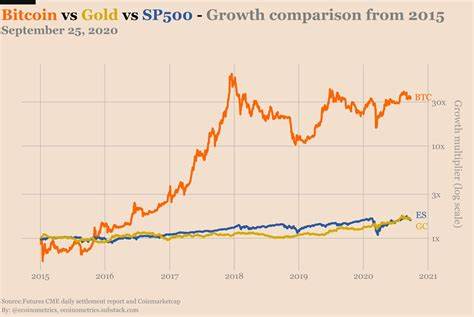

这一特性使得比特币被视为“数字黄金”,在某种程度上被寄望于成为一种价值储存手段。相较于传统货币,比特币的供应量上限为2100万个,理论上可以抵抗通货膨胀带来的货币贬值。投资者期望在经济不确定性加剧时,比特币能够保值,甚至增值。 然而,近几个月来,市场的实际表现却引发了对这种观点的质疑。根据《商业内幕》的分析,比特币的价格波动极大,远非稳定的投资工具。尽管在2020年和2021年经历了一波快速上涨,许多投资者在疫情期间蜂拥进入市场,将比特币视为隐秘的避风港,但随着市场的回调,许多投资者也遭遇了重大损失。

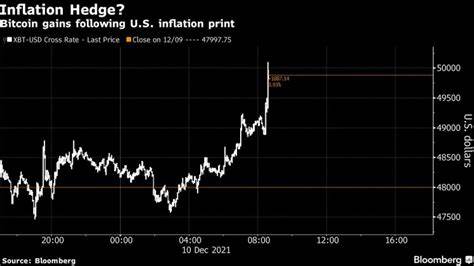

值得注意的是,通货膨胀的定义是货币购买力的下降,通常由物价上涨所引发。传统经济理论认为,当通货膨胀加剧时,投资者通常会寻找可以保值的资产,如黄金或不动产等。与此相比,比特币的市场波动性使其在通货膨胀的背景下表现不佳。例如,2022年,随着全球通货膨胀水平不断攀升,比特币的价值不仅没有因避险需求而上涨,反而出现了显著的下跌。许多分析师指出,比特币更像是一种风险资产,而非稳健的保值工具。 此外,市场上不断增加的监管压力也增加了比特币的投资风险。

许多国家开始对加密货币市场进行更严格的监管,而这一举措可能影响到比特币的交易流动性和价格稳定性。大型机构投资者的进入虽然一度推高了比特币的价格,但一旦这些大型投资者选择撤退,也可能引发市场的剧烈波动。 除了市场因素,心理因素同样在比特币的表现中起到了重要作用。投资者的情绪、市场热点、舆论风向等都能迅速影响比特币的价格,这种情况在其他传统资产类别中并不常见。投资者可能因为对未来的担忧而选择抛售比特币,进而导致价格进一步下跌,这与其作为通货膨胀对冲工具的初衷形成鲜明对比。 比特币的故事并不是完全悲观。

尽管它在当前环境下未能有效地对抗通货膨胀,但这并不妨碍它在一些投资者心目中保持一定的地位。在生态保护、去中心化金融(DeFi)和跨境支付等领域,比特币仍然展现出了相当的潜力。许多年轻投资者依然看好这种数字货币,认为它是货币未来发展的一个方向。 然而,投资者在追逐比特币的过程中,必须谨慎对待这一资产的风险性。特别是在全球经济动荡、市场不确定性加大的背景下,盲目追求高收益可能会导致不可预见的损失。市场专家建议,投资者在考虑比特币时,应该将其视为投资组合中的一个组成部分,而不是单一的投资目标。

对于比特币未来的走向,目前依然难以预测。结构性因素、政策环境、市场需求等都将影响比特币的价格和收益表现。在不断变化的经济环境中,投资者应当保持理性,审慎对待这一新兴资产。 综上所述,虽然比特币在一定程度上被视作对抗通货膨胀的工具,但现实的市场表现却显示出其效果不如预期。“数字黄金”这一美誉未必能真正反映比特币的价值特性。未来,随着市场的发展与完善,比特币能否真正成为对冲通货膨胀的工具,还需通过时间的检验。

相较于一味追逐高收益,投资者更应关注风险管理与理性投资,以实现财富的可持续增长。