在气象数据的世界里,BUFR(Binary Universal Form for the Representation of meteorological data)格式扮演着极其重要的角色。虽然这个名字听起来有些拗口,且工作中处理起来充满挑战,但其结构的设计目的却是为非网格化气象数据的高效存储与传输提供解决方案。本文将带您走进BUFR格式的奥秘,分享作者为何决定从零开始编写一款BUFR解码器的初心,以及这个过程中的技术难题和创新思路。BUFR格式的最大特点是二进制数据的紧凑性与可移植性。它不依赖于特定的计算机架构或者字节序,这使得数据在不同机器之间传输时保持一致性。同时,利用外部维护的表格来解释编码信息,使得格式具备高度扩展性。

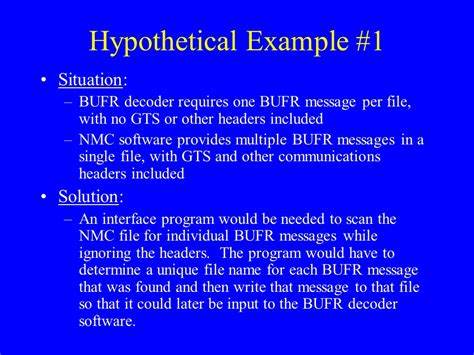

只需更新表格,就能支持新增的观测类型,无需更改程序核心代码。然而,正是这种通过外部表格实现数据解码机制,也成为了解码过程的最大挑战。必须加载正确的BUFR表格,这些表格往往分为主表和地方表,且地方表可能由不同气象机构自行定义,这造成了解码过程中的不确定性和复杂性。对于初学者来说,既要掌握手头的二进制数据结构,又要灵活使用各种表格,学习曲线非常陡峭。而且,现有的大多数BUFR解码器大多基于FORTRAN,或者依赖复杂的框架,难以直接移植到诸如Web浏览器之类的现代环境中。这正是作者决定自行编写BUFR解码器的原因之一。

作为热衷于气象探测和分析的专业人士,作者长期致力于改进高分辨率气象数据的处理工具,如SHARPlib和NSHARP系列。尤其是在面对IMET自动气象站和NOAAPORT广播的大批量高分辨率声学数据时,BUFR格式的支持显得尤为迫切。现有工具无法满足从云端流式传输数据的需求,也难以在浏览器中高效执行,加之对于依赖FORTRAN的工具运维投入过大,因此开发一款轻量且高效的BUFR解码器成为了必要的突破。在编写解码器的过程中,作者深入研读了世界气象组织发布的手册和数据格式规范。学习并理解二进制流中各个部分的含义,从文件头结构到数据段的编码规则,再到表格的映射逻辑,每一步都充满了技术挑战。值得一提的是,采用了现代编程语言Zig,这门语言以其优雅的内存管理和跨平台的编译特性,成为破解BUFR二进制谜团的利器。

相比传统语言,Zig不仅能高效处理底层数据,还支持编译时反射和代码生成,极大提高了解码器的灵活性和性能。此外,为了解决表格加载问题,作者正在设计一种内嵌表格的方案,使得解码器在启动时即具备核心表格信息,避免依赖外部资源,从而满足在浏览器或云环境中直接解析BUFR数据流的需求。这种设计思路不仅提升了用户体验,也为气象数据的实时处理开辟了新路径。对作者而言,BUFR解码器的研发不仅是技术攻坚,更是对传统气象数据处理方式的一种挑战与创新。通过对数据格式深入解构和现代编程技术的结合,这项工作推动了气象信息的开放与共享,促进了多平台、多终端之间的数据互通。未来,随着解码器的功能逐渐完善,更多实时气象应用将得以实现,无论是科研、预报,还是灾害监测,都有望借助这项技术大幅提升效率和准确度。

总之,尽管BUFR格式本身复杂且难以驾驭,但正因如此,挑战才更具意义。作者的这次“疯狂”尝试让我们看到,结合扎实的专业背景与现代编程工具,即使面对老旧而棘手的格式,也能开辟出一条创新之路。期待后续开发进展以及更深入的技术细节分享,为气象数据的解析与应用注入新的活力和可能性。