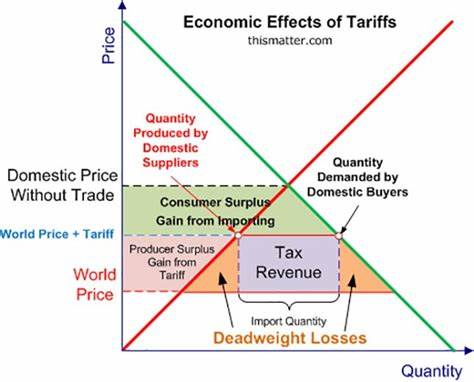

在全球贸易持续变动的背景下,关税常被视为影响价格水平和消费者支出的重要因素。许多经济观察者与普通民众均担忧,随着关税的加码,商品价格将迅速上涨,从而推动整体通胀水平走高。然而,近期美国国家统计数据显示,尽管关税政策不断推行,消费价格指数与生产者价格指数的涨幅仍保持温和,通胀压力暂时未显著加剧。这一现象引发市场热议:为何关税尚未成为推高通胀的直接催化剂?要理解这一问题,必须从关税引发的经济传导机制、企业与消费者行为以及宏观经济环境多维度进行分析。首先,企业的库存策略成为关税传导缓冲的重要环节。美国多家公司在关税宣布之前积极囤积进口商品,意在避开未来关税带来的成本上升。

这种提前储备不仅稳定了短期内的商品供给,也有效延缓了关税成本向消费者价格的传递。换言之,部分企业通过库存调节,为自身争取了价格调整的时间窗口,减轻了立刻涨价对市场需求的冲击。其次,企业实际上在面对加征关税时承受了较大的定价压力。当前宏观环境中,消费者购买力受一定压制,整体经济增长表现趋缓,这限制了企业将成本增加完全转嫁给终端消费者的能力。换句话说,面对需求疲软,企业更倾向于通过利润率牺牲部分收益,而非盲目涨价,以维持市场份额与销量稳定。这种谨慎的价格策略导致关税影响在价格指数中难以迅速显现。

此外,关税对价格影响存在一定的时间滞后。关税并非像消费税那样即时反映在价格上,尤其是当供应链复杂且长时间物流周期存在时,加征的费用通常分阶段传递。比如,原材料进口上涨可能需要数月才能转变为终端商品价格上升。这种滞后效应使当前数据难以完全反映新关税的实际冲击。在某些特定领域,关税导致的价格上涨更为明显。例如,进口相关的罐装水果、蔬菜、烘焙咖啡及烟草制品价格均有不同幅度上涨,此外耐用消费品如大型家用电器和计算机相关产品也展现出成本上升迹象。

这反映出关税在特定敏感品类中影响较为直接,且消费者对这些严格依赖进口的商品价格更为敏感。然而,从宏观角度看,整体通胀数据仍然稳定,表明这类价格上涨尚未扩散至更广泛的商品与服务领域。有关历史经验的借鉴也为当前关税影响的微妙性提供了参考。20世纪30年代的史穆特-霍利关税虽被广泛认为加深了经济大萧条,其导致的通胀与经济收缩效应成为沉重教训,但当时的贸易环境、供应链结构与市场竞争状况均与今日大不相同。如今全球化与信息技术高度发展使得企业能够更加灵活应对贸易壁垒,价格调整机制也更趋复杂,避免了简单粗暴的成本传导模式。同时,政策制定者与企业均更加谨慎,试图在经济增长与价格稳定之间寻求平衡。

展望未来,关税对通胀影响仍需持续关注。经济学家普遍认为,关税引发的价格上涨可能会在未来数月逐渐浮现,尤其是在库存消耗殆尽与企业适应新关税成本结构后。美联储亦保持观望态度,认为暂时的价格稳定并不能完全排除通胀加剧风险,特别是在某些消费品价格波动较大的情况下,消费者预期可能发生变化,进而影响更广泛的通胀动态。另一关键因素是消费者行为的演变。当前数据显示,消费者支出逐渐趋紧,休闲娱乐和非必需品消费有所减少,反映出需求端的疲软。这限制了企业的定价权和涨价空间,间接抑制了关税对总体价格水平的推动作用。

如果消费者信心持续低迷,企业可能更难通过提价来抵消关税成本,进而减缓通胀的攀升速度。此外,全球供应链的调整也可能缓解关税压力。部分企业开始寻求多元化采购路径,推动供应链本地化或寻找替代供应商,以降低对高关税地区的依赖。这种策略的实施将减少关税直接影响产品成本的范围,有助于稳定价格波动。最终,关税是否真正成为推动通胀的关键因素,将取决于供应链、消费者预期和宏观经济多重变量的交互效应。在全球经济环境充满不确定性的当下,政策制定者及市场参与者需保持敏锐观察,及时调整应对策略。

总结来看,关税至今尚未显著推动通胀上升,主要缘于企业提前囤货、价格传导滞后以及消费者需求疲软等多方面因素共同作用。尽管如此,未来几个月仍需警惕潜在的价格压力与通胀风险,特别是在敏感商品领域。理解关税与通胀之间复杂且动态的关系,有助于市场更准确预判经济走势,为企业和投资者提供决策依据。随着全球贸易政策的不断演变,持续关注关税动向及其对市场的深远影响,将成为经济分析与宏观调控的重要课题。