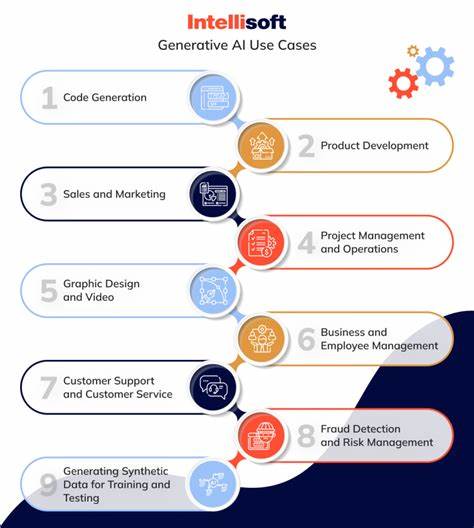

生成式人工智能(GenAI)近年来风靡全球,凭借其强大的文本生成、图像创作等能力,引发了科技界的广泛关注。在众多应用中,编码被普遍认为是最具有革命性影响力的领域,被誉为GenAI的杀手级用例。智能编程助手能够帮助软件开发者提高代码编写效率、减少重复劳动,并协助调试与代码优化,理论上似乎为传统编程工作带来了巨大变革。但随着相关研究的深入以及实际应用数据的积累,越来越多声音开始怀疑,这种被广泛宣传的“编码革命”是否只是一个美丽的幻象,其实际利益或许远没有想象中显著。生成式人工智能助力编程的核心优势主要体现在自动代码补全、错误检测、自动生成代码片段等方面。借助大规模训练数据,AI能够理解常见编程模式并迅速输出可用代码,极大降低了新手入门门槛,也为专家节约了重复劳动时间。

科技企业纷纷投入巨资开发相关工具,无论是OpenAI的Codex,还是GitHub Copilot,都迅速获得了编程社区的关注和试用。然而,实际的使用反馈和独立研究却显示,编码助手的效率提升效果并未达到预期。一些实验数据表明,程序员在使用AI助手后,整体开发时间并没有显著缩短。原因多方面:首先,AI代码生成存在不稳定性,生成的代码可能包含隐藏错误或无法满足复杂的业务逻辑需求,从而增加了程序员的检查和调整负担。其次,随着AI建议代码复杂度的增加,理解和维护由AI生成的代码也成为一个挑战,可能导致后续工作难度加剧。再者,程序员在实际工作中往往需要对业务背景和系统架构有深刻理解,单纯依赖AI自动生成的代码难以满足高水平定制化需求。

学术界和工业界相继发布的研究报告,进一步强化了上述观点。例如,部分控制实验发现,程序员手动编码与结合AI辅助编码的效率差距极小甚至无差。部分被访者反映,频繁审查和纠正AI生成结果反而打断了他们的思路和编码节奏。此外,关于AI助理的过度依赖也引发了担忧。部分用户可能因盲目采纳AI代码而忽视了代码质量与安全性检查,埋下隐患。与此同时,代码安全问题也被频繁提及。

AI训练依赖的开源数据中混杂着大量潜在漏洞、版权争议以及不规范代码,模型生成的内容难以完全避免这些问题,给软件产品带来风险。监管机构和行业标准制定者开始关注如何规范AI编程工具的使用,保障代码合规与安全。尽管存在这些挑战,编码与生成式人工智能的结合仍然具有巨大潜力。真正的价值也许不仅仅是替代传统编程,而是助力开发者更好地理解代码、设计架构和创新应用。未来发展方向可能更多聚焦于将AI嵌入到软件开发流程中,促进人机协作而非简单自动化。譬如,通过智能代码审查辅助开发者提前发现潜在错误,利用AI进行代码文档自动生成以减轻重复性工作,或者结合AI分析大规模代码库,挖掘开发效率瓶颈并提出优化建议。

企业层面同样面临抉择。如何合理设计AI工具的使用场景,确保技术落地能够驱动真实收益,是亟需解决的问题。盲目追求最新技术成果而忽视实际生产力提升,可能导致投入产出效率不匹配,带来资源浪费。开发者社区的反馈必须被认真对待,他们的切身体验是评估工具有效性的关键指标。此外,培训和学习环节也不容忽视。AI辅助编码工具并非万能,开发者需要具备基本的AI素养与批判思维能力,才能更有效地利用这类工具。

教育体系和企业培训应当同步跟进相关知识体系,提升整体人力资源质量。综上所述,虽然生成式人工智能在编码领域展现出耀眼的潜力,甚至被视为行业未来的关键驱动力,但其实际带来的效率提升还有待商榷。部分结果表明,编码助理的“神话”可能只是一场暂时的幻觉,真正在推动软件开发变革的道路上,仍面临诸多现实挑战和复杂问题。面对铺天盖地的宣传和投资狂潮,理性审视AI编码工具的局限和风险尤为重要,只有坚持科学求实的态度,才能真正挖掘生成式人工智能助推软件创新的核心价值。未来,编码不再单纯是程序员个人的苦差事,而将成为人机协作的舞台。耐心培育、不断优化以及多方合力,才能让生成式人工智能真正成为推动编程进步的有力引擎。

。