在数字经济飞速发展的今天,软件似乎无处不在,成为推动社会进步和科技创新的关键动力。然而,人们往往忽视了一个事实:软件尽管本身不直接产生碳排放,但其运行背后的硬件设施和数据中心却产生大量温室气体。随着全球气候变化问题日益严峻,实现软件脱碳化已成为科技界必须面对的重要课题。2024年,绿色软件工程运动迈入新的阶段,正推动整个行业朝着更加环保和可持续的未来迈进。 软件对环境的影响表面上并不明显,但其所需的算力、数据传输以及硬件资源消耗导致了显著的能源使用。据估计,信息与通信技术行业排放的温室气体占全球总量的2%到4%,且这一比例预计到2040年将达到14%。

这与航空、陆运和海运等传统交通方式的碳排放总和相当,凸显出软件行业的环境负担不容低估。 在软件生态中,人工智能的发展带来了新的环保挑战。例如,训练大型语言模型的碳足迹极其庞大,一次训练可能相当于多次洲际飞行排放的总和。绿色软件工程正是为了解决此类问题而兴起的专业领域,旨在通过技术手段和工程实践,减少软件开发、部署和运行过程中的碳排放,实现数字技术的可持续发展。 绿色软件工程的历史可追溯至十多年前,2013年万维网联盟(W3C)成立了可持续网页设计社区,致力于推广低碳网站建设理念。与此同时,绿色网页基金会(Green Web Foundation)自2006年起致力于推动互联网的可再生能源使用,设定了到2030年实现互联网完全无化石燃料的宏伟目标。

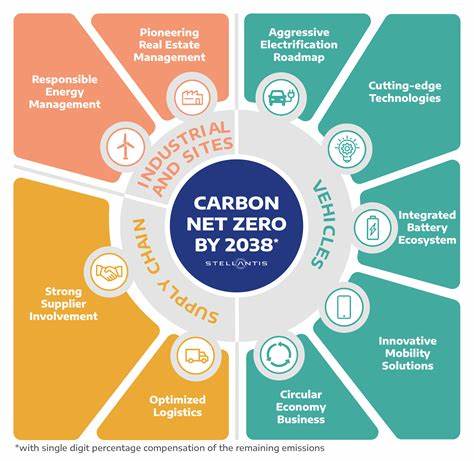

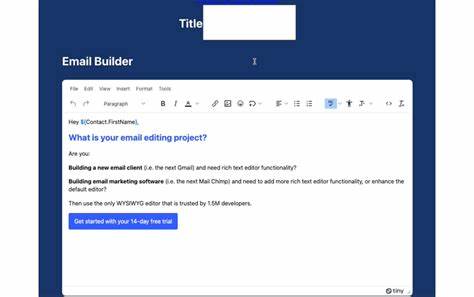

如今,绿色软件基金会联合了包括谷歌、微软和英特尔等全球科技巨头,携手推动绿色软件标准的建立与普及。 绿色软件工程的核心包含三大支柱:首先是能源效率,即通过优化软件代码和架构降低能耗;其次是硬件效率,强调合理利用物理资源,避免过度消耗;最后是碳感知计算,旨在根据电力来源的碳排放强度智能调度计算任务,在能源清洁度较高的时段进行重负载运算,减少整体碳足迹。 软件开发人员若要践行绿色理念,首先应在需求分析阶段评估每一个功能或应用的必要性,避免不必要的开发和资源浪费。设计阶段则需优先选用高效算法与轻量级架构,提升程序执行速度,降低计算负担。编码时应关注减少代码冗余,优化资源调用,控制第三方脚本的数量与质量,以及合理使用图片和动画等多媒体资源,避免无意义的数据传输和处理。 运营环节也至关重要,选择绿色能源支持的服务器和云计算服务可显著降低运营的碳排放。

许多绿色服务提供商已推出基于可再生能源的托管方案,支持弹性计算和自动关停闲置资源,进一步节约能源。同时,利用监控和分析工具及时发现和解决能耗异常也必不可少。 人工智能领域的绿色实践尤为值得关注。通过减少训练所需数据量、简化模型结构、选择合适的算法和硬件,甚至采用迁移学习等技术,可以大幅缩减AI模型的能耗。相关工具如CodeCarbon和ML CO2 Impact能够帮助开发者量化训练过程的碳排放,为优化提供科学依据。此外,合理设置模型更新频率,避免频繁训练,也有助于降低环境影响。

测量与评估是推进绿色软件工程的关键环节。当前,虽然软件碳足迹涵盖从硬件制造、能源消耗到废弃处理等多个环节,数据获取仍面临挑战。但从软件运行层面收集能耗数据,结合云服务商提供的碳排放仪表盘,无疑为开发者改善能效提供了可操作的信息。国际标准的制定,例如OMG ASCRSM和ISO 5055,也将为绿色编码规范的推广奠定基础。 大众与企业对绿色软件的关注正逐渐升温。欧盟等地区正推动更严格的环境信息披露法规,要求企业透明报告产品使用过程中的碳排放,促使软件供应链绿色化。

与此同时,越来越多软件公司意识到绿色开发不仅有助于降低运营成本,更能提升品牌形象,激发创新动力,符合社会责任感。 面对全球气候危机,软件开发者同样肩负着不可推卸的社会责任。科技不仅是推动生产力的重要手段,也应成为维护地球生态环境的有力工具。培养对环境友好的软件设计和开发意识,在业界内部形成绿色文化,成为未来软件工程教育改革的重要方向。 绿色软件的转型既是技术挑战,更是文化与理念的变革。只有各方协同合作,秉持节能减排、资源高效的原则,从设计、开发到运营全链条实施绿色实践,才能真正实现软件行业的低碳未来。

2024年,我们正处于这一历史性进程的关键时刻,未来的数字世界必将更加环保与可持续,绿色软件发展势不可挡。 未来,绿色软件工程有望成为行业标准,嵌入所有软件生命周期环节。就像安全策略成为开发的基础要素一样,环保理念同样将成为软件开发的内置属性。借助不断成熟的技术和工具支持,绿色软件必将推动数字科技与生态文明的和谐共赢,为全球气候目标贡献重要力量。如今,拥抱绿色软件,就是拥抱未来的可持续发展之路。