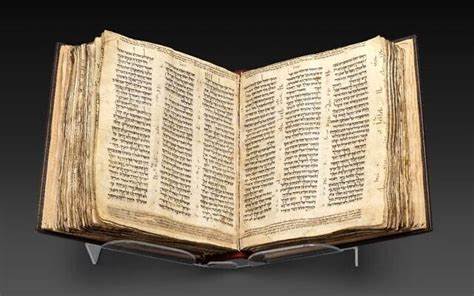

圣经作为世界上最具有影响力的宗教经典之一,其起源和作者身份历来备受关注。传统宗教观点普遍认为圣经是神圣启示的产物,而现代学术界则普遍认为它是多个作者和编者在漫长历史过程中共同创作和编辑的结果。然而,关于具体作者身份、成书时间及成书过程的争论仍旧存在,直到最近一项由以色列和国际学者合作,采用计算机辅助词频分析的新方法,开始为这一千年之谜带来崭新的视角。这一创新算法的应用有望在根本上改变学界对于圣经作者问题的认知。研究团队利用统计学领域开发的自定义软件,针对希伯来圣经的前九卷书,即摩西五经及早期先知书,进行了深入的文本分析。他们通过分析文中词汇的分布与使用模式,成功识别出三大主要作者学派:申命记学派、申命记历史学派以及祭司学派。

申命记学派主要涉及申命记一书,其成书时间普遍认为是在公元前七世纪,这一时期以耶路撒冷为宗教中心,强调唯一神的崇拜及对圣地的独特归属权。申命记历史学派则涵盖约书亚记至列王纪,体现了对以色列历史的叙述,且其文风深受申命记影响,曾经历多次重编和修订,反映出政治和社会变迁中的神学观念调整。祭司学派的文本主要出现在创世纪、出埃及记和利未记,这些成文大约在公元前六世纪到五世纪间的第二圣殿时期,其宗旨在强化祭祀仪式和宗教律法,借由对祖先时代的叙事来确立宗教权威和社会秩序。通过对核心词汇的统计分析,团队建立起每个学派的“词汇字典”,分别确定了如“Elohim”(上帝名)、“melech”(王)以及“zahav”(黄金)等关键术语在不同学派中的使用频率和意义。借助这种方法,研究者能以高达84%的准确率,将圣经章节自动归类到对应的作者学派之中,特别对较长章节的识别效果更佳。此次研究还集中解决了长期存在争议的文本归属问题,例如“约柜叙事”中撒母耳记上与撒母耳记下的篇章风格明显不同,支持了它们最初分别独立成文,后被整合成现在的形态。

此外,对亚伯拉罕故事中诸如战争情节部分的分析,也彰显出与传统文本风格的差异,暗示了后期编辑的可能。至于以斯帖记,这个讲述犹太波斯王后故事的卷轴,被确认脱离前三大文献传统之外,其成书时间多被定位于希腊化时期,体现文化融合与宗教身份认同的复杂交织。学术团队成员之一,来自海法大学的以色列·芬克尔斯坦教授强调,“没有现代意义上的单一作者,圣经文本经过多个阶段的再编、增删及重写。”这一观点回应了学界长期以来关于“圣经是多作者、多阶段完成”的共识。法国高等学院的托马斯·罗默教授补充道,红actor不仅是文本的编纂者,更是传统与历史观念的塑造者,他们的工作植根于政治、宗教和社会背景。计算机辅助文本分析技术的引入,极大提升了研究的客观性和精确性,避免了传统凭直觉或限定理论视角带来的主观误差。

统计学家兼算法开发者菲根鲍姆-戈洛文博士说道,通过词频分布的量化对比,能够实现文本风格与主题的一致性分析,这不仅适用于圣经,也可广泛应用于其他古代文献的作者鉴定。此项研究的意义超越了单纯的文本分析,它为犹太教、基督教乃至学术界提供了理解圣经生成背后复杂历史动力的新工具和新思路。它确认了圣经既是神圣的信仰文本,同样也是历史演变和文化交融的产物。从学术角度来看,理解不同文本的作者背景和成书脉络,有助于解读圣经的内在信息和社会影响力。同时,该研究也为今后对预言书及摩西五经后期修订部分的分析奠定了坚实基础,期待算法能进一步解码那些尚存未知之谜。随着人工智能和大数据技术的进步,古文本研究正经历革命性变革,借助现代科技手段,越来越多关于圣经及其他古代经典的深层秘密被逐步揭示。

在未来,我们或许能见证一个基于科学、技术和传统文本研究融合的全新圣经学,引导学界和公众对这部旷世奇书有更全面、多元和深入的理解。