生成式人工智能的迅猛发展正在深刻改变我们的工作和生活方式,各行业从医疗诊断到金融交易再到法律决策,均开始依赖于这些智能系统。然而,尽管生成式AI技术在模型容量和应用复杂度上持续突破,我们的架构设计却明显滞后,这种架构的缺失已成为制约AI规模落地和产业可持续发展的关键瓶颈。生成式AI系统的创新速度远超传统软件行业,但在设计稳固可靠的架构基础方面却没有成熟的经验积累和标准规范。传统软件依赖于几十年沉淀的设计模式、微服务架构与可靠性机制,而生成式AI领域尚处于摸索阶段,缺乏统一的架构设计标准,亟需填补这一空白。缺少系统性的架构模式,直接导致AI系统在生产环境中面临难以调试、难以保障安全、难以实现容错与可扩展的困境。企业虽纷纷部署生成式AI解决方案,但普遍缺乏对系统整体健康状况的可观察性,开发团队更像是在缺乏明确信息的黑箱中工作,这无疑限制了智能系统的成长空间。

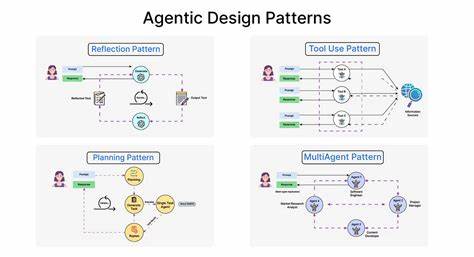

生成式AI的应用复杂多样,为满足业务需求往往采用多智能体框架以及多个模型协同工作,然而这带来了任务执行的顺序不确定、上下文状态难以追踪和管理的挑战。借鉴传统事务管理理念,实现多智能体流程的幂等性和对话线程关联,成为促进生成式AI系统稳定运行的必要模式之一。安全性同样是亟需解决的难题。AI系统存在提示注入、数据中毒及幻觉等安全风险,但目前尚无系统性、标准化的红队测试与渗透测试工具。开发出类似OWASP这样专门针对AI的安全测试框架,将有助于在行业内建立统一安全防护标准,提升AI环境的整体安全性。生成式AI系统的状态管理能力远不及传统数据库。

系统一旦出现故障,往往只能全流程重启,导致上下文丢失和资源浪费。引入对话和工作流的快照备份技术,使AI系统能够实现异常恢复和断点续作,将极大提升业务连续性和资源利用效率。随着向量数据库和嵌入模型的广泛应用,如何保障向量数据平滑迁移和版本兼容,避免因为模型迭代带来的语义漂移成为另一个难题。缺乏针对向量库的迁移工具,导致企业在大模型升级时面临高昂的再索引成本和业务风险。设计类似数据库迁移框架的嵌入迁移方案,将推动AI应用的长期演进和灵活性。跨模型一致性也是当前的短板。

不同大模型对同一输入可能给出截然不同的结果,在很多关键场景下这不可接受。建立一个跨模型的共识机制,确保多模型输出的一致性,将为关键行业应用提供坚实保障。当向量存储规模不断扩大,传统的数据库分片技术难以有效分割语义空间,导致检索性能和质量下降。语义感知的分片策略应运而生,助力向量数据库实现水平扩展和高效召回。最后,企业级场景对动态流程管理的需求日益增加,但现有流程管理系统尚未与AI智能体深度融合。构建可根据业务上下文动态调整的智能流程,将实现AI与业务流程的无缝衔接,实现智能自动化的飞跃。

未来十二个月对生成式AI架构的定义将是决定行业格局的关键时刻。随着企业从试点走向规模部署,对架构的需求迫在眉睫。若不能尽早确立开放、规范和可复用的架构模式,市场将被少数闭源生态垄断,限制创新和人才培养。正如Anthropic的模型上下文协议迅速成为行业标准,解决了统一数据整合难题,类似风格的简单、高效、开放的架构协议仍需被建立在上述各重要领域。每位AI团队成员、架构师和领导者都肩负起推动这场架构革命的责任。只有通过记录现有实践、积极参与开源项目和标准化运动,才能改变当前碎片化的状况。

加大对架构投资,推动生成式AI系统的可靠性、可观察性和安全性,才能真正释放技术红利,实现各行各业的智能化转型。当前正是行动的关键时刻。构建健壮的生成式AI架构,不仅关乎技术实现,更决定着谁将主导未来的AI基础设施层,谁能赢得产业的话语权和商业价值。选择固守缺乏架构的混乱,还是拥抱标准化和系统化,是AI行业与个人面临的重要抉择。期待更多开发者、工程领导和产品团队加入到这场建设AI未来架构的浪潮中,共同奠定智能时代的新基石。生成式人工智能的美好未来,离不开扎实的架构设计;缺失的八大关键模式,正是我们急需填补的白地。

。