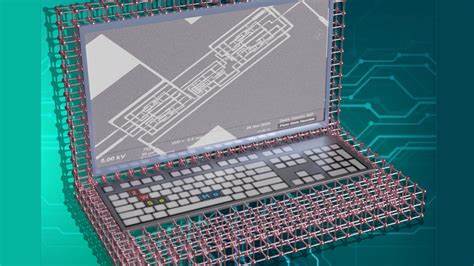

在现代科技高度发展的背景下,半导体技术作为推动智能手机、计算机、电动汽车等领域进步的核心力量,长期以来依赖于硅材料。硅作为半导体工业的基石,助力实现了电子设备的不断微型化和性能提升,但随着器件尺寸的缩小,其性能渐渐面临瓶颈。近期,宾夕法尼亚州立大学的研究团队实现了全球首个基于二维(2D)材料、非硅CMOS计算机的研发,这一突破为电子技术开辟了新纪元。二维材料以其原子级的超薄结构和独特电性特征,展现出极高的应用潜力,尤其是在保持电子性能和能效方面较传统硅材料优势明显。此次实现的计算机系统,采用了两种二维半导体材料:二硫化钼(MoS₂)用作n型晶体管,二硒化钨(WSe₂)担当p型晶体管,从而构建了功能完整的CMOS逻辑电路体系。CMOS技术在现代电子设备中具有至关重要的地位,其依赖n型与p型晶体管的协同运作实现高效电流控制和低能耗运算。

过去,二维材料虽被用于制造基础电子元件和小型电路,但真正具备复杂运算能力的计算机产品尚未出现。研究团队利用金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术成功生长出大面积、高质量的二维晶体薄膜,并制造出超过一千个两种类型晶体管。通过精准的工艺调控,科学家实现了晶体管阈值电压的调整,确保逻辑门电路的正常运行。开发出的二维CMOS计算机能在低电压条件下运作,功耗极低,且能以约每秒25千赫兹的频率完成简易逻辑运算。虽然相比传统硅基CMOS频率较低,但这一系统被设计为单指令集计算机,具备执行基础逻辑功能的能力。研究团队还通过构建符合实验数据的计算模型,评估了二维CMOS计算机与现有最先进硅技术的性能差距及提升空间。

研究负责人萨普塔尔希·达斯教授指出,尽管二维材料计算机的发展尚处于起步阶段,其成长速度相较于硅技术约80年的演变过程显得尤为迅猛。自2010年二维材料研究崭露头角以来,围绕其电子应用的探索正快速推进。未来,二维材料有望成为半导体设备微缩的理想替代方案,带来更高性能和更低能耗的电子产品。此次突破得益于宾夕法尼亚州立大学2D晶体联盟材料创新平台(2DCC-MIP)的实验设备与技术支持。团队成员由来自工程科学与力学系及材料科学与工程系的多位研究人员与研究生组成。该项目获得了美国国家科学基金会、陆军研究办公室以及海军研究办公室的资助支持,体现了国家层面对下一代半导体技术探索的重视。

二维材料因其原子厚度、优异的电学稳定性和可调节的带隙结构,在半导体工业中的潜力不可低估。二硫化钼与二硒化钨分别作为n型和p型半导体材料相结合,为实现完整CMOS逻辑电路提供了坚实基础。这种组合不仅保证了晶体管的性能和效率,也为构建兼具速度和低能耗的电子设备提供新思路。传统硅晶体管在达到极限尺寸时,因短沟道效应和漏电流等问题,性能显著下降。而二维材料结构的独特优势,使其在减小体积的同时仍能维持出色的电传输特性,这对微电子领域未来的集成化和节能化发展意义深远。展望未来,二维非硅计算机的研发将带动电子制造业的技术革新,促使更多轻薄、灵活且效率更高的产品诞生。

这不仅有望重塑消费电子及信息技术产品的格局,还将推动人工智能、物联网设备在能耗瓶颈上的突破。此外,二维材料与传统半导体技术的协同发展也可能实现混合集成,进一步丰富电子系统的应用场景。随着工艺技术的不断成熟和材料制备方法的优化,二维计算机的性能和频率有望实现大幅提升。与此同时,业界和学术界也在积极探索如何将二维材料计算机推广到商业化阶段,解决制造成本、集成复杂度等实际问题。终极目标是在保持低功耗和高性能的基础上,实现更多功能的集成与规模化生产。总之,宾夕法尼亚州立大学团队成功开发的首个二维非硅计算机,是现代材料科学和电子工程交叉合作的杰出典范。

它不仅挑战了硅在半导体领域的长期霸主地位,也为电子设备的未来打开了全新可能。随着二维材料研究深入,我们有望见证更智能、更高效、更环保的电子科技时代到来,为全球用户带来更优质的数字生活体验。