软件设计领域历来盛行一种观点:优秀的软件设计应当体现高内聚和低耦合。这一设计准则被广泛认为是确保软件模块职责明确且易于维护的关键。然而,随着技术的发展和实际案例的积累,越来越多的软件工程师和研究者开始质疑这一设计理念的绝对性。在最新发表的论文《神话中的好软件》中,作者Aydin Homay深入分析了这一命题背后的矛盾与误区,揭示“高内聚低耦合”并非理想设计的唯一标准,而且在某些情况下可能适得其反,甚至带来伤害。本文将围绕该论文的观点展开讨论,尝试帮读者理解为何这种软件设计的“神话”需要被重新审视。首先,需要明确的是高内聚和低耦合的基本含义。

内聚性指的是模块内各个组成部分结合得紧密、功能相关性强;耦合性则描述不同模块之间依赖和连接的程度,耦合度低意味着模块间相互独立。传统观点认为,高内聚能够让模块职责更加清晰,增强模块内部的一致性和可维护性;而低耦合则有助于模块间的松散连接,提升系统的灵活性和扩展性。但是,Homay指出,这样的观点在实际应用中并不总是带来预期效果。从内聚性的角度看,过分追求高度内聚反而可能导致模块过于庞大复杂,功能单一的模块被硬性拆分,导致整体设计变得不自然、不连贯,甚至增加理解和维护难度。内聚性不是越高越好,而是要达到一个合理的平衡,过高的内聚可能意味着模块内承担的责任过于多样或集中,增加了实现难度与耦合的隐形风险。相较而言,对于耦合性的理解更容易陷入片面。

虽然低耦合被视为模块之间良好的“隔离”,能够方便系统演进及替换,但忽略了模块间必要的沟通和协作也会带来坏处。过低的耦合度可能导致多个模块重复实现类似功能,资源浪费严重,系统整体协调困难,最终影响性能和一致性。同时,论文强调内聚和耦合并非完全独立的设计维度,而是二者在时间和空间尺度上的不同表现,实质上是一体两面。在设计中,过度强调其中一方面而忽视了整体系统的协调与权衡,往往无法得到理想的效果。设计师应当理解内聚与耦合之间的辩证关系,根据上下文和实际需求动态调整和优化,而非简单机械地追求更高或更低的指标。此外,Homay提醒开发者关注“成本”因素。

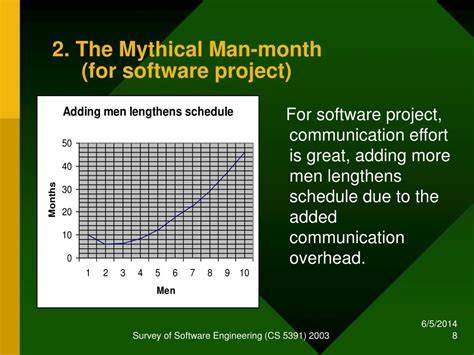

提高内聚通常需要更多的时间和精力进行模块划分和功能整合,这在开发周期和资源有限的实际项目中可能得不偿失。追求最低耦合也可能引入过多的设计复杂度,导致沟通成本激增,影响团队协作效率。对这两个设计目标的盲目追求,反倒可能成为软件质量提升的阻碍。实际上,对于何为“好软件”的定义远比仅有内聚和耦合更为复杂。需要结合软件的功能需求、性能指标、团队情况和未来演化预期等多维因素综合考量。利用框架、设计模式、测试驱动开发以及持续集成等现代工程手段,才能打造真正适应环境和需求的高质量软件产品。

在软件工程的实践层面,许多成功案例都表明灵活运用与适度权衡设计原则的重要性。某些核心服务模块可能需要尽量高内聚,以保证其稳定性和一致性;而用户界面等快速迭代模块则可能容忍较高的耦合,换取开发进度和灵活性。软件设计并非扼杀创造力的公式或约束,而是对复杂问题合理划分和资源分配的艺术。总之,《神话中的好软件》一文促使我们重新思考传统设计理念,打破对“高内聚低耦合”不加辨别的崇拜。优秀的软件设计应立足于系统整体目标,兼顾灵活性和可维护性,注重设计原则背后的哲学与实用性。唯有如此,软件开发者才能从根本上提升软件质量,避免陷入形式主义和设计陷阱。

未来的软件工程发展必然是面向复杂性与变化性的适应过程,设计理念也将更加注重价值观和实效的结合。对于广大软件从业者来说,学习理解并灵活运用包含内聚和耦合在内的多种设计思想,是迈向高级软件设计师之路的重要基石。