随着高清视频内容的普及和用户对视觉质量的不断追求,视频编码技术也迎来了快速发展。AV1作为一个开放、免专利授权的视频编码标准,被广泛应用于流媒体服务和各类数字媒体平台。其中,电影颗粒合成(Film Grain Synthesis)技术的引入,成为提升视频质量和压缩效率的重要突破点。本文将深入探讨AV1中电影颗粒合成的技术原理、实现机制以及其在大规模应用中的表现和意义。 电影颗粒是一种传统胶片摄制中固有的纹理特征,这种颗粒质感在数字视频转换过程中往往难以保留。颗粒的细节对画面的质感有重要影响,尤其是在低码率压缩时,失去颗粒信息会让画面显得人为和过于平滑,缺乏真实感。

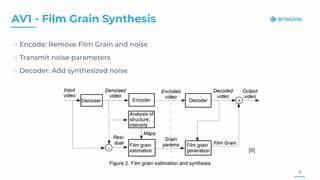

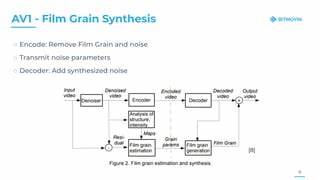

为了模拟和重现这种颗粒质感,AV1引入了电影颗粒合成技术,即在编码过程中不实际保存颗粒噪声的具体信息,而是保存颗粒噪声的统计参数,解码端根据这些参数生成视觉上真实的颗粒效果。 这种方法的优势在于大幅减少了编码数据的体积,因为传统的方法若保存完整的颗粒纹理,将极大增加比特率。通过数学模型描述颗粒的统计特征,AV1编码器能够将颗粒信号与主图像信号分离处理,实现对颗粒特征的参数化编码。解码器则根据这些参数,采用生成模型进行颗粒合成,使得视频画面恢复出自然的颗粒质感,而不会显著增加码流负担。 在AV1大规模应用中,如Netflix等主流流媒体平台的视频传输和播放,电影颗粒合成不仅提升了用户观看的视觉体验,更重要的是优化了数据传输效率。通过电影颗粒合成,流媒体能够在低带宽甚至网络波动的条件下,维持高质量画面并减少缓冲时间,这对用户体验有极大积极影响。

同时,电影颗粒合成技术的开放性和灵活性也为未来的多种自适应流媒体编码方案提供了技术支持。 从技术实现层面来看,AV1的电影颗粒合成依赖于统计建模和噪声生成算法。编码端首先对电影颗粒纹理进行分析,提取参数如强度、频率和空间分布等,再将这些参数附加在视频流中。解码端则利用随机生成算法在画面上重构颗粒纹理,保证每一帧画面颗粒的细节与原始内容高度相似。此外,合成过程还考虑了时间一致性,使得颗粒效果在视频播放过程中自然且连续,避免视觉上的跳动或异常。 电影颗粒合成还面临一定的挑战。

例如,不同类型的视频内容对颗粒纹理的需求差异较大,如何实现自适应的颗粒合成模型以匹配多样化场景,是当前研究的重点。另外,计算资源的限制也对实时合成提出了较高要求,需要优化算法以兼顾性能和质量。此外,颗粒合成与其他视频增强技术的协同配合也在不断探索中,以实现更丰富、更真实的视觉效果。 展望未来,随着硬件性能的提升和深度学习技术的融入,电影颗粒合成技术将更加智能和高效。基于神经网络的颗粒合成模型可能实现更精准的纹理重建和更自然的视觉效果,实现不仅限于电影颗粒的多样化合成,如模拟雨水、烟雾等环境效应的动态纹理合成。同时,AV1及其后续标准将继续完善颗粒合成框架,推动高清视频编码进入一个既高效又富有艺术感的新阶段。

总结而言,AV1中的电影颗粒合成技术标志着视频编码领域的一大创新。通过参数化编码与生成模型相结合,不仅提升了视频的视觉真实感,也优化了传输效率,满足了现代互联网高清视频技术的发展需求。随着技术的不断进步和应用场景的丰富,电影颗粒合成有望成为视频编码不可或缺的关键技术,为全球数以亿计的视频用户带来更佳的观看体验。