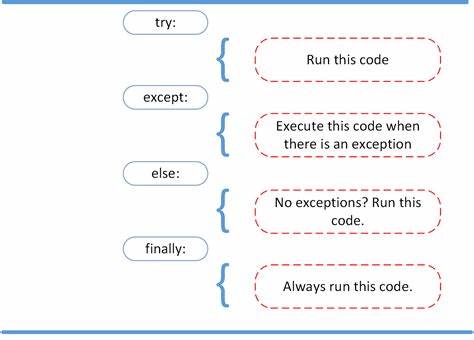

随着人工智能技术的飞速发展,越来越多的企业和业界专家开始热烈讨论AI将如何彻底改变我们的工作方式。尤其是所谓的“智能代理”(Agentic AI)被广泛宣传为能够接管人类完成的大量工作任务,从而带来效率的革命。然而,现实的情况往往远比这种简单的“如果……那么……”逻辑复杂得多。事实上,我们必须引入“除非……”的思考才能真正理解人工智能在现代工作环境中面临的局限性和挑战。现代工作流程充满了例外情况、复杂的操作细节以及无法被简化的非结构化任务,这些都使得AI在自动化过程中频频受挫。尽管AI能够在某些标准化、重复性的操作中展现出高效率甚至超越人类的表现,但当工作内容涉及灵活判断、跨领域协调及情境变动时,单纯依赖预设规则的自动化方案显得力不从心。

长期以来,AI推销者常常将工作自动化问题包装成“只要系统更规范、流程更简单,机器就能轻松接手”的论调。然而从业者的实际经验告诉我们,很多工作流程本身就是错综复杂、满是例外和变数的生态系统,它们的设计初衷便是为了适应各种不可预见的情况,而不是成为简单的公式。“规划周末出游”这样的示例经常被用来展示AI如何解决轻松或琐碎的任务,但这恰恰反映了一个问题:在真正经济活动的核心价值环节,AI尚未展现出革命性的突破。相比解决那些早已被人类熟练掌握的简单任务,业界更应该关注如何应对那些结构混乱、高度依赖人类判断的复杂工作内容。许多复杂的工作环节是在长期实践中由员工通过经验与直觉调整和优化的结果,它们并不具备简单的规则可言。因此,当自动化团队试图将这些流程“标准化”,并要求相关人员配合转变时,往往会遭遇合理且坚决的拒绝。

毕竟,如果某项工作内容能够轻松被简化或标准化,多数情况下早已不必依赖人力,早已通过流程改造或技术支持得以解决。这意味着,工作中的“例外情况”并非懒惰或低效造成的,而是业务本身复杂性和灵活性的真实表现。持续强调人工智能可以轻松“替代”人类工作的观点,往往忽视了人类劳动背后付出的智慧和经验积累,也忽视了现实业务场景中各类隐性问题。反而可能助长一种不健康的认知误区,让技术投资方认为只要技术推进足够迅速,所有的复杂性都能一键解决。这样的幻想不仅不切实际,也容易导致资源浪费和技术应用失败。未来的自动化与人工智能发展,应当正视工作中的“除非情境”,即那些不可避免的特殊情况和例外管理。

这要求AI系统具备更高的灵活性、感知能力和协作能力,而不是简单的条件-响应机制。同时,也需要企业在推动自动化时与员工进行更加深入的沟通,尊重其实际操作经验和专业判断,避免单方面施加标准化压力。人工智能不应成为指责人类工作效率低下的工具,更应该作为协助人类解决更复杂问题的伙伴。换言之,我们应该跳出“所有问题都能标准化解决”的思维陷阱,去探索那些尚未被人类完全破解且亟待技术助力的实际难题。这样的转变不仅能让技术研发更贴近真实需求,也有助于推动社会对劳动与技术关系的更健康认知。总之,“如果……那么……”的人工智能推广逻辑过于简化现实,忽略了工作中的无数“除非”条件。

面对复杂且多变的劳动环境,我们需要更为细致和务实的创新策略,正视并拥抱工作中的例外和不确定性,让人工智能真正成为劳动者的得力助手,而非不切实际的“万能替代品”。唯有如此,人工智能的发展才能实现更具深远意义的社会价值和商业回报。