在数字化浪潮席卷全球的今天,网络安全的攻防战愈发激烈,成为各国政府、企业乃至个人都无法回避的重要议题。长久以来,网络攻击者似乎始终占据优势,凭借技术迅速演进、攻击手法多样化和信息不对称,让防御者疲于应付。然而,近期的多项指标显示,网络防御领域正在迎来转机,这一趋势引发了业界深入反思:网络防御者真的开始赢得这场看不见硝烟的战争吗?回顾过去,早期计算机安全还相对简单,80年代之前,计算机不联网时,只需物理隔离就能确保安全。但随着互联网的兴起和计算机互联互通,攻击面暴增,单靠传统防护已远远不能应对复杂多变的威胁。攻击者得以利用网络漏洞、社交工程、零日攻击等手段,快速渗透目标系统,他们的攻势往往凌驾于防御者之上。尽管如此,防御者并非全然被动,近年来包括人工智能威胁检测、自动化补丁管理、行为分析、威胁情报共享等技术不断成熟,使得网络防御的效率和深度大幅提升。

尤其是在资源充裕的大型机构中,网络安全团队正在取得显著进展。2025年Verizon发布的《数据泄露调查报告》揭示了有趣的现象:攻击者使用的战术、技术与程序(TTP)出现了显著变化,从更简单的钓鱼、社工攻击逐步转向复杂的入侵技术,这意味着他们不得不面临更加严密的防御体系而被迫升级攻击方式。同时,越来越多的企业能够在内部主动检测到入侵行为,而非依赖外部提示,这不仅缩短了攻击者在系统中的停留时间,也大幅降低了潜在损失。安全公司Mandiant数据显示,攻击者的“停留时间”从2011年的四百多天缩短到如今的十几天,这一数据尤其令人鼓舞,说明防御者的威胁检测与响应能力显著增强。除了操作层面的提高,网络攻击生态组织结构也显示出变化。报道指出,以往分散的小型黑客团伙正逐渐被更具实力和资源的组织整合取代,部分网络犯罪集团面临招募难、运营压力增大的问题,这一定程度上源于执法机构日益强化的跨国合作和针对性的打击。

这种“筛选”过程虽然使少数攻击集团更为强大,但整体上有助于弱小及低效的攻击者被淘汰。防御者在软件安全方面的进步同样显著。近年来,主流开发者和厂商愈加重视代码质量和漏洞修复的速度。例如,Veracode的报告显示,过去六年中,符合OWASP十大漏洞标准的无缺陷应用比例几乎翻倍。补丁推广的速度也在加快,中位数严重漏洞修复时间由2017年的112天下降至如今不足40天。谷歌的Android平台更是成功减少了约一半的内存安全漏洞,显现软件设计和开发流程的成熟。

然而,尽管威胁与漏洞得到一定程度的控制,攻击事件的严重后果仍然令人担忧。大量数据表明整体网络安全事件数量呈上升趋势,尤其影响中小型企业的攻击事件更为频繁和严重。损失金额和随之而来的经济负担也在逐年增加。Cyentia数据显示过去15年内季度事件数增长了650%,攻击对营收的影响翻了近8倍。而保险理赔数据揭示,因网络安全导致的信用事件和紧急状态声明也在持续增加,说明网络风险不仅影响企业本身,更波及国家安全和公共利益。令人欣慰的是,一些迹象表明,勒索软件团伙的整体收入在2024年出现下降,部分原因在于受害者支付意愿下降,执法力度加大,以及国际间的协作加强。

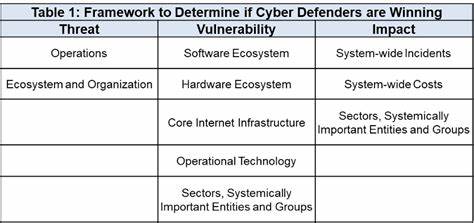

这体现了“成本施加”策略的潜在成效。正如生态学中的“红皇后效应”所描述,网络空间中的攻防双方都在不断进化,防御者需保持持续适应和改革,才能守住优势。美国国家网络安全战略明确提出了将优势向防御方倾斜、不断挫败威胁力量的目标。实现这一目标需依托完善的指标体系来衡量进展,避免陷入“指标泛滥但无效评估”的泥潭。学界和业界合作开发的框架,深入涵盖威胁运营、组织结构、漏洞管理及后果评估,为理解攻防态势提供更科学的依据。展望未来,网络安全的胜负不再是单次攻防的较量,而是漫长复杂的持续竞争。

只有通过结构性提升防御能力,强化跨部门及国际合作,推动安全基线提升,才能确保数字经济和社会的安全韧性。随着技术的革新,更多智能化、自动化的防御手段会逐渐普及,加上日益严苛的法规和政策支持,网络防御者守住并扩大优势的空间将不断扩大。总之,虽然网络攻击未减反增,且面对更尖端威胁,但各方持续的努力使得防御者正在逐步缩小差距。网络安全不再是一场“溃败”的斗争,而是一场可以通过科学管理和技术创新赢得的持久战。如何建立有效的衡量和反馈机制,确保资源持续投入到最关键的防御领域,将是未来网络安全战略的核心课题。随着全球化数字化进程的深入,网络防御者的胜负不仅关系技术,更关系国家安全、经济发展甚至社会稳定。

积极部署先进技术、强化培训、优化法规环境、促进多方协作,将是守护数字未来的关键基石。网络安全攻防博弈的复杂性要求各方共同努力,唯有持续进步,方能迎来网络空间真正的“胜利时刻”。