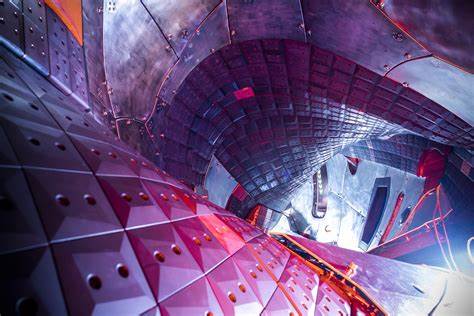

随着全球对清洁能源需求的日益增长,核聚变作为未来能源发展的重要方向,备受各国科研机构的重视。近期,德国马克斯普朗克等离子体物理研究所(IPP)牵头的文德尔斯坦7-X(Wendelstein 7-X,简称W7-X)合作团队,通过最新的实验阶段创造了核聚变研究领域的多项新纪录,尤其是在三重积这一关键核聚变参数上,达到了历史最高水平。这不仅彰显了恒星器技术的强大潜力,也为核聚变发电的商业可行性提供了更为坚实的科学基础。文德尔斯坦7-X是世界上最强大的恒星器核聚变装置,其通过复杂且强大的磁场结构,以环形真空腔内的热等离子体进行磁约束,避免了等离子体直接接触容器壁的危险,实现了等离子体的持续燃烧。此次实验于2025年5月22日顺利结束,在为期数十秒的长时间等离子体放电中,成功维持了超过43秒的三重积峰值,超越了历史上由托卡马克装置保持的长时间核聚变表现纪录。三重积(即粒子密度乘以离子温度和能量约束时间)是衡量核聚变装置能否实现自持聚变反应的核心指标。

W7-X此次实验中等离子体的温度达到了超过两千万摄氏度的水平,最高峰值接近三千万摄氏度,这一温度远远超过太阳核心的温度,是实现轻元素核聚变反应的必要条件。同时,研究团队也实现了能量周转提升至1.8吉焦耳和等离子体内部压强相对于磁压达到3%的突破。这些指标在核聚变科学中具有里程碑意义,标志着设备在长时间高功率稳定运行方面迈出了重要步伐。该次成就的背后是跨大西洋多国科研人员的紧密协作,特别是美国橡树岭国家实验室为W7-X量身打造的高性能冻氢颗粒注射器,成为实现持续燃料供应和长时间等离子体延续的重要保障。该注射器每秒可切割和发射多个直径约3.2毫米的冻氢颗粒,成功支持了超过90颗颗粒被精准注入等离子体过程。颗粒燃料注入配合强大微波加热技术,实现了温度与燃料的精准平衡,保证了等离子体的稳定运行。

微波加热采用了“电子回旋共振”技术,由德国卡尔斯鲁厄理工学院和斯图加特大学团队开发,是目前公认的最有效的加热方式之一,能够迅速提升等离子体温度至核聚变要求水平。普林斯顿等离子体物理实验室为W7-X提供的高精度X射线光谱仪,用以准确测量离子温度,而IPPs的干涉仪则确保了电子密度数据的精准获取。这些先进诊断工具共同构成了判断三重积的核心依据。文德尔斯坦7-X与传统的托卡马克装置有所不同,恒星器设计通过其复杂的非轴对称磁场实现了无需电流驱动的磁约束,理论上允许更为稳定和长时间的等离子体运行。托卡马克长期占据核聚变研究主流,但其设计存在自身局限性,尤其是等离子体不稳定性较高。W7-X的此次最新表现表明,恒星器技术具备匹配甚至超越托卡马克的潜力,特别是在长时间持续放电方面展现出优势,这对于未来核聚变电站的连续运行至关重要。

尽管托卡马克装置曾因更大体积及简单结构曾创造高短时三重积纪录,如日本JT60U装置和英国的JET实验装置,但其放电持续时间远低于W7-X。值得一提的是,W7-X以相对较小的等离子体体积取得本次成就,展示了恒星器设计的优越性。此次实验还首次实现了在降低磁场强度至约70%后保证全等离子体体积内的3%压强,从而提高了等离子体性能。这对于设计未来核聚变发电站时,冲击磁场与等离子体压强的平衡关系提供了宝贵经验。研究负责人Thomas Klinger教授表示,这次世界纪录的取得是国际团队卓越合作的结晶,进一步证明了恒星器作为未来核聚变发电平台的巨大潜力。除技术本身的进步外,国际合作同样是项目成功的根本保障。

欧洲核聚变联盟EUROfusion整合欧洲多国资源和人才,与美国能源部合作,促进了先进设备的研发与投入使用。此次冻氢颗粒注射器的引入就是全球技术共享与联合研发的典范。当前,全球核聚变研究正处于关键转折点。以ITER为代表的托卡马克项目进入建设或运行阶段,而包括W7-X在内的恒星器项目则在并行探索中取得了颇具前景的研究成果。未来,恒星器和托卡马克或将成为互补技术,共同推动核聚变能源商业化。对于能源供应日益紧张的21世纪而言,核聚变的清洁高效特性使其成为解决气候危机和资源枯竭问题的终极方案。

文德尔斯坦7-X此次实验成功不仅为这一长期目标提供了现实可能,也促使科学界对恒星器技术重新认知和期待。展望未来,持续提升等离子体温度、延长放电时间以及提高能量产出将是研究的重点方向。与此同时,完善燃料注入技术、热量处理系统和等离子体诊断方法,也将助力实现核聚变商业电厂的梦想。总之,文德尔斯坦7-X通过这次跨国技术和科研协作的胜利,向世界展示了核聚变能源的巨大潜力和进步速度。随着科学家们不断追求突破,核聚变能源的光明未来正逐渐走近现实,或将在不远的将来为人类能源结构带来根本性变革。