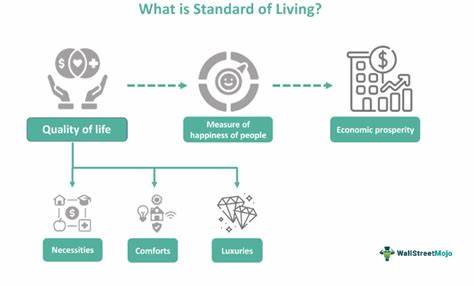

生活水平的提升一直是社会发展的终极目标之一。无论是个人希望改善自身生活质量,还是国家谋求经济繁荣与社会稳定,提升生活水平都被视为衡量文明进步的重要标志。然而,究竟怎样才能根本性地提高生活水平呢?纵观历史与经济学研究,答案逐渐清晰——推动劳动力生产率的提高,是提升生活水平的关键驱动力。劳动力生产率,即单位时间内工人创造的产值,直接关系到经济增长的质量与速度。只有通过增加生产率,社会才能实现收入的实际增长,从而为人们提供更多的物质财富和更好的公共服务。经济产出人均增长往往被作为衡量生活水平的主要指标之一。

更高的人均国内生产总值(GDP)意味着更多的收入,更丰富的消费能力,以及更充足的医疗、教育和保障资源。实际上,生活水平的许多非货币因素,如健康寿命、自我幸福感和贫困率,也都与GDP人均水平高度相关。但是,简单打印货币并不能带来收入的增长,反而只会引发通胀,降低真实收入。因此,真正的经济增长必须来自生产效率的提升,而这正是劳动力生产率的核心。本质上,提高生产率就是用同样的时间创造更多的价值,这样才能实现收入的实质增加。如何实现这一目标呢?历史和理论告诉我们,增长劳动力生产率主要有三条路径。

首先是提升人力资本水平,亦即通过教育和培训,赋予劳动力更高的技能和专业知识。一个受教育程度高、技能娴熟的劳动力队伍,自然能创造更高价值,这也是为什么国家在推动普及和深化教育上的投资如此重要。然而,教育的提升虽有显著成效,但存在边际递减效应。当大部分劳动力都具备较高学历后,单纯扩展学历层级带来的生产率提升空间会逐渐缩小。第二条路径是增加物质资本投入,即为劳动者配备更先进、更高效的工具、设备和基础设施。通过更新机器设备、提升工作环境,工人能够更高效地完成任务,显著提升产出。

但是,物质资本的边际效应也会迟早达到极限,当所有工人都拥有最先进设备时,单靠这方面的投入很难获得进一步的突破。第三条路径则是通过技术创新,推动生产技术的根本飞跃,突破前两条路径的瓶颈。技术进步不仅仅是装备更新,它是开辟新的生产方式、激发新的生产力的源泉。例如工业革命中的机械化、信息技术革命带来的计算机与互联网应用,均极大地提升了劳动者的生产效率。当前,人工智能等新技术被视为可能引发下一轮生产率革命的关键推动力。科技创新不仅提升了单位时间内的工作效率,更带来了新的产业形态和工作岗位,促使经济结构升级。

要实现持续不断的生产率提升,政府和社会需要加大对基础科研的投资。历史经验显示,许多革命性的技术突破源于长期稳定的科研支持。基础科学研究往往风险高、见效慢,但正是这些早期的种子,最终催生改变世界的创新成果。当前,很多国家的基础研究投入不足,与应有的经济规模和社会进步需求不匹配,未来加大这方面的投入尤为迫切。此外,基础设施建设和政策环境的优化也是支持劳动力生产率增长不可或缺的因素。完善的法律体系、有效的市场机制、公平的竞争环境,以及优质的公共服务,都是激励创新和人才成长的重要保障。

值得注意的是,单纯增加劳动时间并非提高生活水平的理想路径。全球范围内,发达国家的劳动时间普遍在缩短,而生活质量却在提升。这表明,在保证合理的休息与生活平衡的前提下,靠生产率提升实现收入增长,才是可持续和符合人类福祉的方式。综上所述,提升劳动力生产率是推动生活水平提高的核心关键。通过深化教育培训、加大资本投入,以及最为关键的技术创新,社会能够实现经济结构升级和财富增长。尤其是在人工智能和前沿科技不断涌现的时代背景下,我们迎来了前所未有的机遇。

只有抓住技术发展的脉搏,投入足够的资源支持基础研究,提高全社会的创新能力,才能确保劳动力生产率持续增长,使更多的人享受经济繁荣带来的实惠,最终实现生活水平的不断提升。未来的发展需要各界共同努力,政策制定者需重视科学研究投入,企业应积极拥抱新技术,教育机构要培养具备未来技能的人才。只有合力推进,我们才能在全球竞争中抢占先机,迈向更加富裕、健康和幸福的社会。