意识,作为生命体和智能体核心的存在状态,一直是神经科学、哲学和人工智能领域的研究热点。如何准确检测和评估意识,不仅关系到基础科学的突破,也涉及医学诊断、伦理判定和技术应用等多个层面。随着科学技术的飞速发展,研究者们开始探索意识检测的多种可能形式,试图用客观指标揭示这看似主观的内在体验。意识的界定复杂且多样,其涵盖了感知、自我认知、环境互动等多个方面。对于意识的科学探测,传统上依赖于患者的行为反应,然而对于重度脑损伤患者或某些动物,行为表现极为有限,甚至无法通过常规方法判断其是否具备意识。早在2005年,一名脑损伤严重的23岁女性患者被科学家使用功能性核磁共振成像(fMRI)技术扫描时,研究人员给予她一个简单指令——想象打网球。

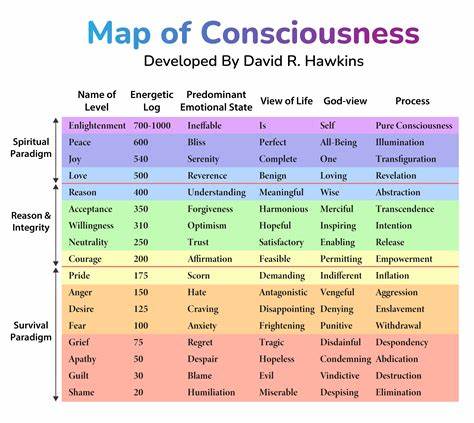

令人震惊的是,患者脑中与运动相关的区域被激活,显现出她虽然表面无回应,却仍具备某种形式的意识。此类研究不仅重塑了我们对“无意识”状态的理解,也推动科学家寻找更加精准、非侵入性的意识检测方法。现代神经科学通过多模态成像技术结合计算模型,对大脑活动做出细致分析。研究者们开发了多个神经指标,比如神经复杂性、信息整合度以及网络连接性,来评估意识的存在及程度。例如整合信息理论(IIT)提出,意识与大脑内部信息的整合复杂度密切相关。相较于传统观察外显行为的方式,这些基于神经活动的指标能为非语言交流的存在提供证据,尤其适用于无能力表达的病患或动物。

动物意识的研究同样备受关注。实验表明,灵长类、海豚甚至章鱼拥有一定程度的自我意识和环境感知能力。通过行为观察、神经监测和认知测试,科学家尝试理解各物种意识的多样性及其演化意义。尽管无法完全复制人类的主观体验,动物意识的存在佐证了神经机制及环境适应在意识形成中的关键作用。这种跨物种研究不仅丰富了认识论,也对动物福利和伦理产生影响。随着人工智能技术的崛起,意识检测的边界再次被挑战。

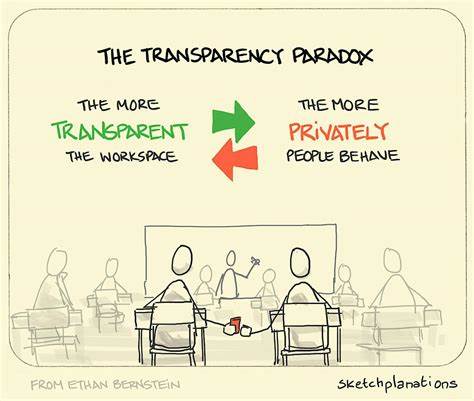

当前人工智能虽然在数据处理和模式识别方面表现优异,但是否具备意识仍是争议焦点。研究者试图设计检测框架,评估AI系统的自我反省能力、环境理解和适应性行为。部分前沿探索结合神经形态计算机和深度学习模型,以模拟人类大脑的某些功能来构建“类意识”系统。尽管离真正具备人类式意识尚远,这些尝试推动了对意识本质的再思考。意识的检测还面临诸多技术和伦理难题。例如,如何区分无意识反射和真正的主观体验?如何在缺乏语言和行为反馈的条件下做出准确判断?此外,对意识的判定直接关系到生命维持的医疗决策、人工智能的责任归属等关键问题,呼吁跨学科合作和社会共识的形成。

未来,随着多学科的融合,先进的脑机接口和神经成像技术有望实现更准确、更广泛的意识检测。这不仅会提升脑损伤患者的诊疗效果,也有助于深化对意识起源和功能的理解。而对动物和人工智能意识的研究,将推动伦理规范的完善和智能技术的安全发展。总之,意识检测的探索是科学和人文交汇的复杂旅程。它突破了传统认知的界限,促使人类重新定义生命、自我和智能的意义。在这个过程中,我们将见证科技与哲学的结合,开启对意识终极奥秘的新篇章。

。