社会保障体系作为许多国家保障退休人员基本生活的重要制度,其稳定性和公平性一直是社会关注的焦点。近年来,关于社保私有化的讨论逐渐升温,尤其是在经济压力和政府预算紧张的背景下,越来越多的声音支持将传统的社保体系转向私人投资账户。社保私有化即允许个人代替政府管理退休基金,选择将缴纳的社保税款直接投资于股票市场或其他金融产品中。尽管倡导者认为这能够带来更高的投资回报,解决养老资金不足的问题,但这一改革同样充满争议,特别是在受益群体的归属上显现出明显分化。首先,华尔街的经纪人和基金经理被认为是社保私有化的最大“赢家”。目前,传统社保体系的行政管理费用极低,通常不足1%。

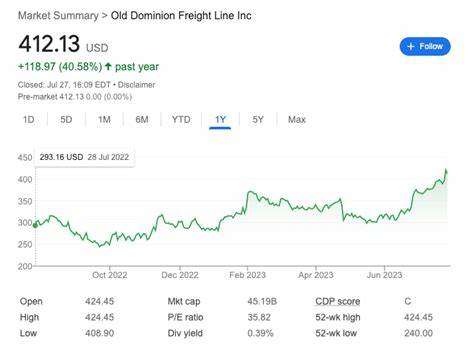

但私有化后,个人账户需要依赖金融机构管理,这必然带来高额的费用和佣金开支。根据美国邮政工人工会的分析,投资者每投入一美元,可能就有高达15美分的资金流失于管理费用和佣金。这样巨大的利差让华尔街的金融机构获得了近乎垄断的利润空间。大量资金从个人投资者手中转移,成为金融行业稳定的盈利来源。其次,高收入者由于其资金实力和资源优势,也能从私有化中获得显著好处。具备高额可支配收入的人群通常能够聘请经验丰富的财务顾问,这些专业人士帮助其制定合理的投资策略,有效分散风险,抓住市场机遇。

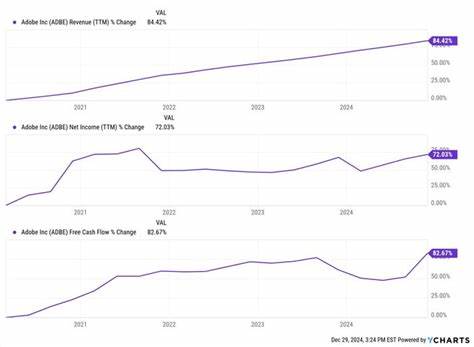

即使股市出现波动,高收入者的资金池庞大,承受风险能力强,不容易因短期亏损而恐慌而做出糟糕决策。他们往往可以通过多样化资产配置,实现较传统固定收益更高的退休积蓄收益。再次,理财知识丰富和投资经验深厚的个人同样可能在私有化体制下获益。正如普通民众不具备专业背景,致使被动接受政府保障,掌握投资技巧的个体能够主动参与资本市场,从行情中寻找增值空间。这部分人群不仅包括金融从业者、退休理财专家,还包括那些投入大量时间与精力学习投资知识的普通投资者。有效的投资决策可能带来超过社保固定收益的回报,换言之,聪明的投资者能在私有化背景下实现财富增长。

然而,必须警醒的是,社保私有化并非对所有人都有利。大部分普通低收入及缺少理财经验的人群受制于资金有限和信息不对称,容易遭遇市场风险与资金管理不善的双重冲击。一旦市场发生波动,低收入者和投资新手可能会因资金缩水导致退休生活陷入困境。社保作为一种强制性社会互助制度,其初衷是保障全民基本的退休生活水平,确保社会稳定。私有化倾向于把风险转嫁给个人,弱势群体的保障功能被削弱,社会不平等风险上升。此外,退休资金从政府手中转移至私营金融机构,也存在利益输送的隐忧。

金融业巨大利润诱惑可能促使他们向客户推荐高佣金产品,从而损害投资者利益。综观全球经验,诸如智利等实行社保私有化的国家,虽在某些时期带来了资本市场活跃与经济增长,但同时也暴露了养老金不足、老年贫困加剧等问题,引发社会争议和调整需求。政策制定者在讨论是否推进社保私有化时需要综合考虑各方面因素,确保制度改革既能提高投资效率,又不削弱社会公平保障。对于普通民众而言,了解社保私有化的利弊与受益主体,有助于做出理性的财务规划与参与决策。总结而言,社保私有化的最大受益者首先是金融机构和华尔街经纪人,他们通过管理大量投资资金赚取高额佣金。高收入者凭借资金优势和专业顾问,也能从市场波动中获利。

理财精明的个人通过主动投资能获得超额回报。然而,广大普通和低收入劳动者存在较大风险,社会保障公平性的保障问题日益突出。因此,在推动社保私有化的同时,如何完善配套机制提升全民理财意识与风险防控能力,是未来改革不可忽视的重要课题。