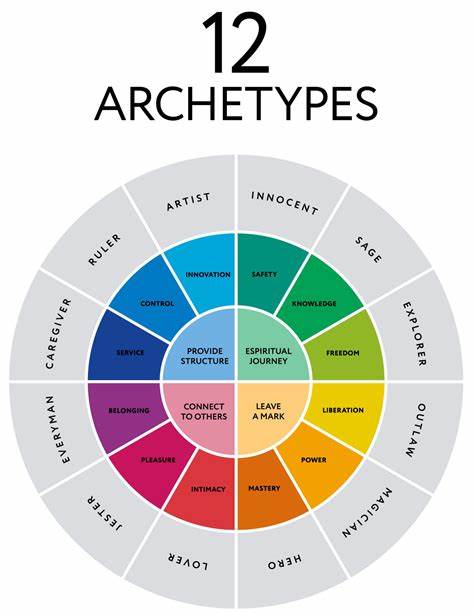

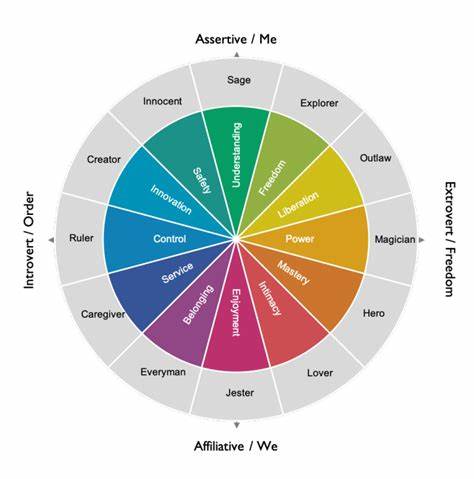

在心理学的领域,约翰·荣格的原型理论为我们提供了一个理解人类行为、情感和思想的独特视角。荣格认为,原型是集体无意识中的普遍模式,超越文化和历史的界限,是人类心理的基石。本文将探讨这些原型与生物学之间的紧密联系,揭示它们如何影响我们的一生。 原型不仅仅是文化构建,它们被认为是嵌入我们基因中的内容,影响着我们的行为和心理状态。例如,英雄、战士、受害者和叛逆者等原型在不同文化和历史背景中反复出现,表现出人类在面对挑战和机遇时的共同反应。 原型作为普遍模板 原型如同人类经验的共同语言。

在世界各地的神话、传说和社会结构中,我们都可以找到这些原型的影子。尽管各个文化在叙述故事时表现出无尽的变化,但原型的核心模式仍然保持一致,为人类提供了一条文化交融的纽带。 荣格指出,个体通过这些原型构建其自我认同和世界观。然而,原型的扭曲可能导致心理病理。原型膨胀,即某一原型的过度主导,往往会扰乱心理平衡,导致不适应的行为。例如,过度认同英雄原型可能导致自恋,而对受害者原型的执着则可能引发无助和怨恨的感受。

表观遗传学与原型表达 表观遗传学作为一种研究环境因素如何影响基因表达的科学,提供了对原型影响的深刻理解。环境刺激,如压力、创伤或重要生活事件,可以激活特定的基因通路,进而影响行为和认知。这种“原型印记”在敏感的发育时期尤为明显,此时个体对文化和环境线索的内化能力最强,非常容易受到外界影响。极端意识形态(如饮食失调)、夸大的痛苦反应,甚至暴力极端行为,如校园枪击和恐怖主义,都可视为这种印记的表现。 科学研究表明,激素信号在早期发育阶段会创造持久的生物学变化。原型的印记可能通过类似的机制运作,环境信号在关键时期的作用可能塑造了你内心深处的原型表达。

例如,早期生活中的过度压力或创伤可能在表观遗传学上强化特定原型的激活。 原型行为的跨代传递 原型行为的跨代传递为我们理解原型模式的遗传提供了一个框架。某一代人经历的环境因素可能导致表观遗传改变,这些改变会影响后代的基因表达模式。这种情况不同于孟德尔遗传学,其中的特征是通过固定的基因序列传递下去,表观遗传学则涉及基因表达模式的转移。例如,产前的压力暴露已被证明与后代行为的表观遗传改变有关,这些改变可能表现为更高的焦虑或改变的压力反应,与特定原型角色行为密切相关。 这种行为的持久性建议了交互性生物机制的存在,为我们理解原型模式及其潜在扭曲的遗传提供了依据。

原型与心理病理表现 原型的印记还为我们理解心理病理提供了有力的视角。这些印记可能表现为夸大或僵化的行为模式。例如,具有自恋型人格障碍的人可能会展现出膨胀的英雄原型,驱动着他们无尽地需要认可与自我优越感。而边缘性人格障碍的人则可能在受害者和叛逆者之间来回动摇,反映出不稳定的自我认知和冲动行为。 这种原型扭曲受到生物神经和心理因素的影响,如极端高估信念(EOBs)和心情驱动。心情驱动源于人类对认同和公正的需求,增强了对扭曲原型的情感承诺,进一步强化了个人和集体的病理行为。

基因在心理病理中的作用 如果原型是编码在我们的DNA中的,那么它们就架起了生物学与心理学之间的桥梁。这种编码确保了跨代行为策略的传递,同时环境也在塑造其表现。原型的普遍性彰显了其进化的重要性,反映出支配人类行为与身份的深层机制。 结论:心理病理的统一视角 原型通过表观遗传机制编码在基因组内,这一观点为我们提供了一个理解生物、心理和文化之间相互关系的统一框架。它强调了原型作为人类行为的重要模板,还展示了在特定条件下,如何失序的原型可能导致心理病理。通过更深入地理解这些机制,我们能够开发出更有效的预防和干预策略,促进心理韧性和幸福感。

原型不仅仅是符号,更是生物学的必然,为我们提供了洞察人类思维复杂性的深刻见解。