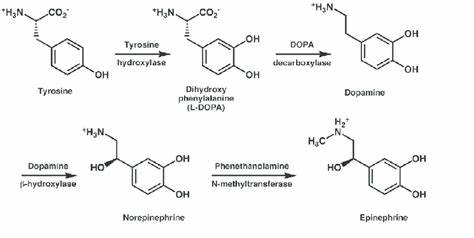

多巴胺是一种神经递质,常被称为“快乐化学物质”,在调节人类情绪、动机和快乐感中扮演着重要角色。随着现代社会节奏加快和科技的发展,多巴胺的释放方式和频率也发生了显著变化,塑造了我们对快乐的认知和追求。了解多巴胺的工作机制,不仅能够帮助我们更好地掌控自己的情绪,还能引导我们远离过度刺激,走向更加健康和满足的生活状态。 在过去,人类的多巴胺释放往往与实现目标、满足基本生理需求和社交互动相关。例如,狩猎成功、收获粮食或获得同伴的认可,都会带来多巴胺的分泌,使人感到满足和愉悦。然而,现代社会中,多巴胺的“刺激源”远比以往丰富且复杂,从丰富的食物选择,到社交媒体的即时反馈,再到各种娱乐方式,都可能带来短暂的快乐体验。

这种快速且反复的多巴胺释放,让我们沉迷于即时满足,却往往忽略了身心的长期健康。 社交媒体是当代多巴胺释放的重要来源之一。平台通过点赞、评论、消息推送等机制,让用户频繁获取短暂的满足感。这种机制有意设计成“上瘾”模式,让用户不断刷新页面,追逐下一波快感。然而,这种频繁的多巴胺波动也带来了心理上的疲劳感和焦虑,尤其是当期望未被满足或负面信息侵袭时,容易导致情绪低落和社交隔离。 饮食习惯对多巴胺的影响同样不可小觑。

高脂肪、高糖分的食物会迅速刺激多巴胺释放,带来强烈的愉悦感,促使人们反复摄取。类似洋葱层般叠加的食物,比如在美国某些餐厅里常见的重油盐加工餐,特别容易让人陷入“吃过量”的循环,结果不仅损害健康,还可能引发饮食失调和负罪感。而简单且天然的饮食,比如意大利的卡乔佩佩面,凭借食材的纯粹与均衡,能带来更纯正的味觉满足,帮助人们重新建立对食物的真实感知和愉悦体验。 运动作为释放多巴胺的天然方式,近年来越来越被人们关注。与社交媒体或高热量食物带来的快速满足相比,户外运动尤其是耐力型运动所带来的多巴胺释放更为稳定且持久。比如山地自行车骑行,不仅能激发身体释放多巴胺和内啡肽,还能让人远离电子设备,专注于自然景观和身体的运动节奏之中。

这种体验不仅有利于身心健康,也逐渐被视为对抗现代生活压力的有效方式。 随着多巴胺过度刺激的问题日益显现,一种被称为“多巴胺排毒”的方法开始流行。然而,这种做法往往被误解为简单地减少娱乐或食物摄入即可,实际上,多巴胺的调节是一项复杂的生理过程,无法通过短暂的“断舍离”彻底复位。真正有效的方法,应当是通过建立健康的生活习惯,调整对多巴胺刺激的敏感度,实现心理和生物节律的平衡。 在日常生活中,减少依赖社交媒体,主动参与线下社交活动,有意识地控制屏幕使用时间,是重建多巴胺调节机制的关键。同时,培养阅读、欣赏艺术、做手工等深度参与的兴趣爱好,有助于提升注意力和满足感,避免浅层多巴胺刺激带来的精神空虚。

饮食方面,则倡导回归自然,减少加工食品,享受简单且用心的烹饪,重新发现食物的本味与情感联结。 对许多人来说,现代生活节奏的加快带来了心理压力和注意力分散。这时,回归自然,进行无手机干扰的徒步或骑行,能够帮助放松身心,减少多巴胺的过度依赖。此外,传统的冥想虽对部分人存在难度,但尝试通过有意识的呼吸调节或进行适合自身的放松训练,同样能有效缓解焦虑,促进神经系统的平衡。 多巴胺不仅影响我们的情绪,更直接关联到行为习惯和大脑塑性。通过理解大脑如何受到环境和行为的影响,我们可以有意识地创造正向循环,培养更为健康的“奖励系统”。

例如在工作或学习中设立合理目标和奖励机制,既能保持动力,又避免追求即时满足带来的负面影响。 艺术、文学和音乐同样是激发和调节多巴胺的重要途径。沉浸于优秀作品中,如独特的绘画风格或深刻的文学叙事,能够启动大脑深层次的愉悦系统,带来持久且温和的心理满足。推荐尝试多样化的艺术形式,扩展精神世界,从而获得更丰富的快乐体验。 社会现象也深刻体现了多巴胺的作用。比如对高糖高脂食品的广告轰炸,社交媒体平台的设计陷阱,这些商业力量无时无刻不在影响我们的神经系统。

作为个体,认识到这些机制,有助于增强自我控制力,避免被外界刺激操控。而从社会层面,则呼吁更多对心理健康和消费文化的反思与规范,推动形成健康和可持续的生活环境。 总之,多巴胺不仅是一种生化物质,更是连接大脑、行为与环境的重要纽带。现代人更需要对其科学理解,从简单追求短暂快感,转向构建长效且正面的心身健康模式。通过适度控制电子产品的使用,优化饮食结构,推动身心运动,以及丰富精神活动,我们可以让多巴胺成为幸福生活的助推器,而非陷阱。同时,面对社会和技术的快速变化,保持自我觉察和理性判断,是每个人守护自己心理健康的重要能力。

探索多巴胺的秘密,正是认识自我、实现真正快乐的开始。