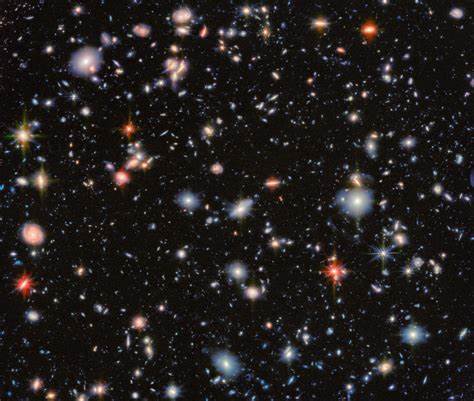

近日,欧洲航天局(ESA)发布了一幅经过长达100小时曝光的超深场(Ultra Deep Field)图像,这幅图像展现了宇宙中数以千计的遥远星系,揭示了宇宙早期结构的丰富细节。此次观测依托的是NASA和合作伙伴共同开发的詹姆斯韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope,简称JWST),其搭载的近红外摄像机(NIRCam)和中红外仪器(MIRI)使得观测数据极为清晰和精确,成为史上最深、最锐利的宇宙视野之一。哈勃超深场最初于2003至2004年通过哈勃太空望远镜收集数据而成,是天文学领域极为重要的宇宙窗口,展示了超过一万颗星系的壮丽景象,这些星系中一些甚至在宇宙大爆炸不到十亿年后便已形成。韦伯望远镜对同一区域的长时间深度观测主要集中在MIRI的短波滤镜段,耗费近100小时的曝光时间,刷新了外星系领域单一滤镜曝光时长的纪录。通过这段长时间精细测量,韦伯发现了超过2500个光源,包括数百个色彩极为深红的星系,这些星系可能是被宇宙尘埃掩盖的巨型星系,或者是形成早期富含成熟恒星的演化星系。图像中的色彩以红外波长为基准编码,橙红色部分对应较长的中红外波段,显示出尘埃浓厚、星形成活跃或活跃星系核(AGN)等特色。

绿色至白色的小型星系主要是经过红移效应的遥远星系,它们的光线被拉伸至中红外区段。而蓝色和青色系的星系则表示在近红外波段表现较强,表明这些星系缺乏中红外的特征增强。詹姆斯韦伯望远镜对哈勃超深场的最新观测不仅在深度和分辨率上实现飞跃,也为天文学家提供了研究宇宙早期星系形成机制的重要数据。精细的红外成像有助于揭开尘埃遮蔽下的宇宙结构,理解星系是如何在早期宇宙环境中诞生和演变,特别是揭示星系内部活动如恒星形成、星系核激活乃至合并等关键过程。此次韦伯望远镜的观测不仅让科学界直观看到一个更加复杂且丰富的宇宙图景,也推动了天文学在宇宙学、星系构造和恒星演化等多个领域的研究进展。特别是中红外波段的高灵敏度探测,使得隐藏在尘埃浓厚区域的远古星系首次被揭示,填补了过去设备观测上的空白。

此外,韦伯望远镜技术的先进性体现在其巨大的主镜和多波段探测能力,能够捕捉到极其微弱的红外光线,突破了地面望远镜受大气干扰的限制。这些优势使得它成为继哈勃之后最具影响力的空间观测平台。科学家们通过对这幅超深场图像的分析,不仅能够研究各个星系的形态和光谱属性,还能够追踪星系的红移速度与距离,进一步揭示宇宙膨胀史及暗能量的影响。未来,随着詹姆斯韦伯望远镜持续进行更长时间、更广区域的观测,科学界有望揭开更多宇宙未解之谜,推动我们对宇宙起源和演化有更加深入的理解。此次ESA发布的100小时曝光超深场图像,不仅是天文观测史上的一大里程碑,更象征着人类探索宇宙的能力不断迈向新高度。高级红外成像技术的应用为天文研究注入了新的活力,未来将进一步促进跨国合作和多学科融合,共同揭示宇宙深处的奥秘。

这幅图像展现的星系群不仅吸引了科学家的目光,也激发了公众对宇宙探索的浓厚兴趣,促使更多人关注天文科学带来的启示和科技进步。总的来看,詹姆斯韦伯太空望远镜对哈勃超深场的再观测,取得了罕见的成果,展现了宇宙中最古老、最神秘天体的详细面貌。通过持续的深入观测和数据分析,天文学将不断刷新我们对宇宙空间和时间的认知,推动人类文明向着更广阔的宇宙未来迈进。