随着人工智能技术的飞速发展,以及其潜在风险和影响的日益显现,越来越多的人关注如何制定有效的战略以应对未来挑战。在相关领域的讨论中,常常有人将优秀的研究能力与战略思考能力等同起来,认为出色的研究人员必然具备同样出色的战略眼光。然而,这种观点实质上是一种误解。良好的研究观点固然重要,但它们远不足以保证一个人能够做出正确且深刻的战略判断。理解这一点,对人工智能安全以及更广泛的复杂系统管理领域都至关重要。要理解为何优秀的研究能力并不能直接转化为优秀的战略思维,就必须先明确这两者本质上的差异。

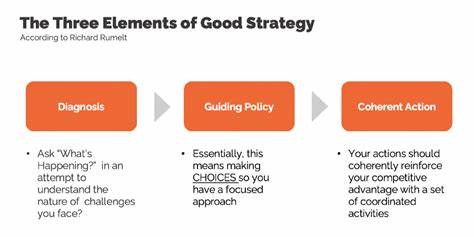

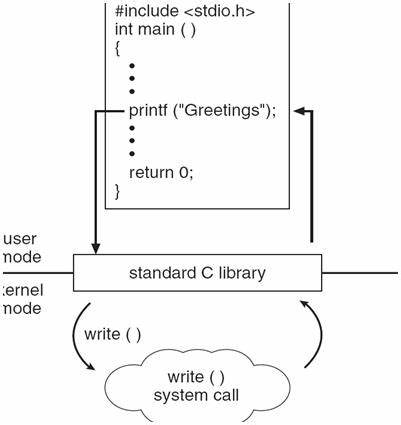

研究工作往往侧重于实验设计、数据分析、理论验证等环节,这些环节都有明确的反馈机制。研究人员能通过实验数据和结果不断修正假说和方法,逐步接近客观事实。反馈的频繁性和明确性使得研究过程在很大程度上依赖于可验证的证据和逻辑推理。在这种环境下,精确的问题解决能力、细节观察力、技术熟练度往往决定了研究的质量。这些技能虽关键,但其主要优点在于能够应对高度结构化和具体化的任务。相比之下,战略思考面对的是广泛而不确定的未来情形。

它要求思考者在极不确定的环境中进行长期推演,需要在信息缺失、反馈稀少甚至几乎没有直接验证的情况下作出判断。因此,战略思维更强调对复杂系统动态的理解、未来趋势的预测、利益相关者行为的洞察以及在多变环境中灵活调整的能力。缺乏频繁反馈使得战略思维难以快速纠错,这要求从业者具备更强的直觉判断能力和兼顾全局的洞察力。人工智能安全领域的复杂性体现了这一点。面对诸多未知的技术风险、国际政治经济环境变化以及不同开发团队的策略选择,战略思维要求结合技术理解与更广泛的社会、经济、政策背景。仅仅依赖于技术层面的研究成果,无法准确预测哪条路径最终能够保证安全,哪些策略最有效。

因此,具备跨领域知识背景、对经济政治动态有敏锐洞察,并能够统筹调配多方面信息的战略思考者显得尤为重要。研究人员虽然在所在领域的专业知识极强,但这并不意味着他们自动具备这些跨领域、面向未来的视角。经常出现的情况是,研究人员习惯了依赖反馈和实验验证的环境,在战略问题上缺少足够的纠偏机制,导致可能持有错误或片面的战略观点却难以觉察或修正。这种现象不仅存在于人工智能领域,也可在其他高复杂度、多变量的社会或技术系统中观察到。提升战略思考能力需要培养多方面素质。首先,清晰地理解和分析深层次的概念和问题是基础,避免被表面现象误导。

其次,要有意识地接触和理解多样的观点,包括那些与你自己或你的团队不同的视角,以增强判断的全面性和包容性。进一步,要积累跨学科的知识储备,经济学、政治学、心理学等学科对判断技术发展和应用的社会影响尤为重要。最关键的是,战略思维需要时间和空间来沉淀,单靠偶尔参与战略讨论或零散思考难以培养深度。与长期浸淫于相关思维环境中的群体互动,有助于形成更丰富、更精准的战略判断。此外,要认清自身的局限,时刻检视自己所依据的假设和推理,愿意挑战既有认知。对他人观点的深入理解而非盲目接受,更能促进自己战略视角的成熟。

由于反馈机制有限,寻求不同领域专家的意见和理解他们的证据基础,也是一种重要的校正方法。社会层面上,组织和场景设计应当鼓励战略思考的培养。机构领导者不能简单地以研究成果作为战略能力的唯一衡量标准,而应设计专门的培训和考核体系,强化战略视角的培养。同时,多元化的团队组合将有利于整合多学科和多角度意见,避免单一视角制约决策质量。总而言之,研究能力和战略思维是两套相关但不同的技能体系。优秀的研究者如果想为未来复杂的、不确定的挑战提供有价值的战略见解,必须超越专业技术视角,主动培养跨领域的知识储备和面向长远的全局洞察力。

对于关注人工智能安全的组织和个人,明智的做法是既尊重技术研究的成果,同时保持对战略判断能力的独立评估,避免因片面崇拜技术专家而误判形势。未来的挑战需要研究与战略合力,才能在不断变化的环境中立于不败之地。