在人类文明长河中,文字是承载历史的关键媒介。古代铭文、手稿和其他文字载体不仅是语言和文化的体现,更是洞察那个时代社会与思想的重要窗口。然而,随着时间推移,许多古代文本面临遗失、损毁及内容缺失的困难,古文字学家和历史学家在解读这些文献时遭遇诸多挑战。传统的研究手段强调人工比对,依赖专业学者多年积累的知识背景与文献资料,耗时且容易受限于区域和时间范围。近年来,人工智能特别是生成式神经网络的发展,为古代文本的解析带来了新机遇,从而开启了数字人文研究的新时代。生成式神经网络作为深度学习的一种典型技术,通过模拟人类语言和图像理解能力,能够辅助学者恢复残缺文本、推断文献年代及地理起源,甚至自动发现文本间的联系与语境,弥补传统工具在规模和准确度上的不足。

生成式神经网络在古代文本研究中的应用核心之一是“文本修复”任务。遗失的字符和词汇空缺不仅影响文本的完整性,更直接影响对文献意义的理解。机器学习模型通过输入部分损毁的文本,同时结合文字图像资料,生成合理的文本修复建议。与之前基于规则的匹配算法相比,神经网络能处理长度未知的缺失片段,并基于上下文语义做出预测,大幅提升修复的准确率。此外,这些模型还能利用模态信息的融合,如文字图像的形态特征,这对于鉴别不同年代和地域的书写风格尤为关键。 另一项重要任务是文献的时间和地域归属。

古代文献大多缺乏明确的年代和出处信息,这导致历史学家需要综合语言特征、历史事件和文化背景进行复杂推断。生成式神经网络借助大规模标注数据学习不同时期和地区语言的微妙差异,包括用词变化、语法结构、拼写变体等,从而实现对文献更精确的年代估计和地理定位。通过对比模型生成的预测与历史考证,研究表明AI辅助可以显著缩小误差范围,增强归属结果的置信度。 在帮助历史学家进行文本语境化方面,生成网络同样展现出卓越能力。传统研究往往依赖找寻相似文本作为参考,以构建更丰满的历史背景和解释框架。生成式神经网络能够自动挖掘海量文本数据库,识别文本间潜在的上下文关联,并为研究者推荐相关文本,帮助打开新的视角。

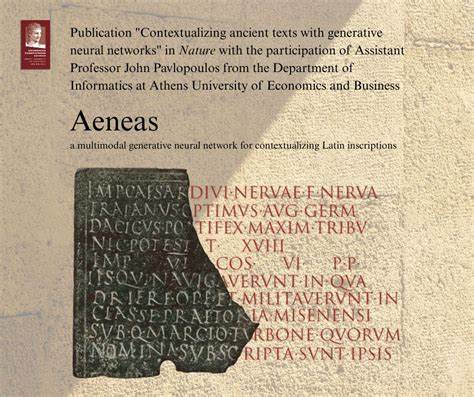

这样的数字辅助不仅降低了人工检索的劳动强度,还拓宽了跨空间、跨时间的比较范围,促进对古代文化相互交流和演变的深入理解。 构建高质量、全面的古代文本数据库是实现上述应用的基础。经过标准化处理和严格筛选的多语料库被整合,形成了涵盖数十万条铭文、跨越千余年的拉丁语铭文数据集。这些数据经过严格预处理,包括文字规范化、缺损标注以及图像筛选,确保模型在训练时输入数据的准确性与多样性。同时,为避免过度依赖编辑者主观修复导致的数据循环性,研究团队也对模型进行了不同训练方案的比较,保证模型的泛化能力和可靠性。 具体的模型架构设计充分体现了多任务学习和多模态融合的优势。

文本输入通过轻量化且深层的Transformer解码器处理,配合相对位置编码捕获长距离的文本依赖关系。图像输入则由卷积神经网络提取视觉特征,为地理归属等任务提供辅助依据。模型集成了多个针对性“头部”网络,分别负责文本修复、未知长度缺失预测、地域归属和年代归属等任务。此外,模型可输出显著性图,突出其在推断过程中的关键输入特征,提高结果的可解释性,帮助历史学家理解与评估AI建议。 这一技术的实际影响通过大型人机协作评估得到了有力证实。在控制实验中,数十名专业历史学家参与评测,针对古代铭文的修复、分类和年代判断任务分别独立完成,然后分别辅以生成网络推荐的文本对比与模型直接预测。

结果显示,历史学家在智能辅助下,不仅准确率和置信度显著提高,研究效率也大大提升,有效缩短了以往需要数天甚至数周的查找和比对过程。多数参与者反馈,生成网络推荐的对比文本极具启发价值,克服了区域专长限制,拓展了研究思路,成为他们不可或缺的辅助工具。 具体案例中,专家团队运用生成网络解析了堪称“拉丁铭文皇冠”的权威文本《罗马皇帝奥古斯都事迹记》。借助AI推荐的文本对比、归属预测与显著性分析,模型不仅反映了传统学界对文本成书年代的主流判断,还揭示了文本中存在的语言复古特征和时代专属词汇,证明了AI能够有效捕获语言演变和文化语境。另有实地出土的军事祈祷碑文案例,模型成功定位文献对应的地理区域和历史时间,并自动找到罕见的、极具参考价值的文本平行实例,辅助学界厘清地方信仰与历史事件的联系。 尽管生成式神经网络在古代文本研究中表现卓越,但仍存在诸如数据规模有限、图像样本稀缺、文本碎片短小及区域和年代分布不均衡等挑战。

未来研究方向包括扩展多语种、多体裁多模态数据集,提升模型泛化能力,优化时间推断的概率分布表达,系统评估视觉信息在不同任务中的贡献,并推动该类模型与大型对话式语言模型结合,构建更具交互性和可解释性的历史研究平台。此外,加强数字人文学科与计算机科学的跨界合作,将进一步促进技术在文献考证、文化传播等领域的深度应用。 数字人文时代,生成式神经网络为古代文本的保存、理解与传播开辟了前所未有的新路径,极大丰富了历史学家的研究工具箱,为探寻人类文明的过去提供了强有力的科技助力。通过人机协同的模式,不仅提高了研究效率,更促进了历史学科内部知识体系的创新,展现出人工智能与人文科学交融的深远潜力。未来,随着技术不断进步和数据资源的丰富,生成式神经网络将在推动历史研究数字化转型和深化文化遗产保护方面,发挥更加重要且独特的作用。