文学小说作为一种文化载体,曾在20世纪中叶拥有极高的社会影响力和广泛的读者基础。然而,进入21世纪以来,文学小说的文化地位和市场表现显著下滑,引发了学界和业界的广泛关注和深刻反思。是什么促使文学小说经历如此剧烈的变迁?其衰败背后的根本原因何在?未来文学小说又将面临何种挑战与机遇?本文将从多角度深度剖析当代文学小说文化衰退的现象与机制,探索可能的解决路径。首先,从市场需求角度观察,文学小说的销量和受众持续萎缩已是不争的事实。以美国为例,上世纪五六十年代,文学小说不仅频现畅销书排行榜,还拥有众多享誉世界的伟大作家,如约翰·厄普代克、托马斯·品钦和大卫·福斯特·华莱士等。这些作家不仅创造了杰出的文学作品,也常常登上大众媒体和畅销书榜单。

对比当下,文学小说几乎消失在主流的销量排行榜之中,市场大部分销售额被通俗类小说、浪漫小说及自助类书籍占据。这种现象不仅意味着文学小说失去了大批忠实读者,也反映出现代读者的阅读偏好和消费习惯发生了根本转变。这一变化与多个消费结构因素密切关联。数字化时代的来临使互联网、社交媒体和智能手机成为人们获取信息和娱乐的主要方式。快速碎片化的阅读习惯普遍存在,人们倾向于选择节奏轻快、情节紧凑的作品,复杂深刻、晦涩难懂的文学小说自然难以适应这一趋势。同时,传统文学杂志与期刊的萎缩也使原创文学作品的发表平台锐减,限制了新兴文学人才的成长与曝光。

这种供需两端的收缩形成了恶性循环,进一步弱化了文学小说的市场基础。教育与学术环境的变化也是文学小说文化衰败的重要因素。过去,文学系和创意写作项目为文学大师的诞生提供了强大的学术支撑和培养机制。学者不仅研究文学作品,也积极参与写作和推广。然而,上世纪八九十年代以来,高等教育资源的紧缩与职业市场的收缩,使许多文学相关专业趋于边缘化。博士毕业生数量大幅增加,但终端教职岗位锐减,导致大量有潜力的写作者流失在职业选择的十字路口。

越来越多有才华的写作者转而投身影视剧本创作或者其他更加商业化的创意产业,文学小说的人才供给受到严重遏制。与此同时,文学小说创作风格的转变也引发广泛争议。上世纪七十年代开始,后现代主义文学的兴起标志着文学追求从受众广泛认可转向批评界的高度评价及艺术实验。后现代作品往往语言晦涩、结构复杂,对大众读者的吸引力显著下降。随后的MFA(创意写作硕士)课程兴盛,使得大量写作者倾向于按照学术和批评界认可的模式创作,而非迎合普通读者的口味。这种“为圈内人写作”的现象进一步加剧文学小说与公众之间的隔阂。

学术批评与市场需求之间的矛盾越发明显,文学小说逐渐变成一个小众的、相对封闭的文化领域。从出版角度看,现代出版业面临巨大压力,广告收入下滑导致杂志数量锐减,传统杂志对文学短篇小说的扶持力度大幅减弱。即便像《纽约客》这样的顶级文学杂志,虽维持着一定的读者群体,但也难以恢复早期黄金时代的影响力和经济支持。出版商更倾向选择那些迅速实现商业回报的作品,这种风险规避态度自然排挤了深度文学作品。同时,出版业内部的竞争和文化资本竞争,从多维度角度挤压了文学小说的空间,编辑们在道德地位与商业利益之间的权衡影响着作品选择的标准。关于互联网的角色,尽管有人认为网络时代分散了读者的注意力,导致文学阅读的减少,但数据表明,整体文学阅读人数并无显著减少,甚至有所增长。

问题的核心,不在于读者量的缺失,而是当代文学小说难以引起大众共鸣。旧经典如《傲慢与偏见》《战争与和平》《卡拉马佐夫兄弟》等依然畅销,而当代文学作品却鲜有获得类似关注。这说明文学品味本身并未发生根本崩溃,倒是当代文学失去了与普通读者的连接。文学批评领域对文学小说质量的评价标准也在发生变化。批评界常以复杂性、创新性和理论深度为评价标准,却忽视了文学作品的可读性和情感共鸣。作者为追求批评界的认可往往牺牲了故事的吸引力,进一步挤压了文学小说的市场空间。

众多年轻才华横溢的作家因为写作风格过于晦涩,难以突破读者的阻隔,造成新一代“伟大作家”的缺失,也使文学小说的文化影响力不断下降。尽管如此,文学小说的未来并非一片黯淡。随着新型数字平台的兴起,如Substack等个人创作平台,为写作者提供了回归读者、绕过传统出版渠道的机会。网络环境下的自我出版和社群互动,有可能重新构建文学小说与读者的直接联系。与此同时,文学小说如何在保有艺术价值的同时,重拾大众的阅读兴趣,成为新时代作家和出版人的重要课题。未来,应当关注多方面努力以挽回文学小说的文化地位。

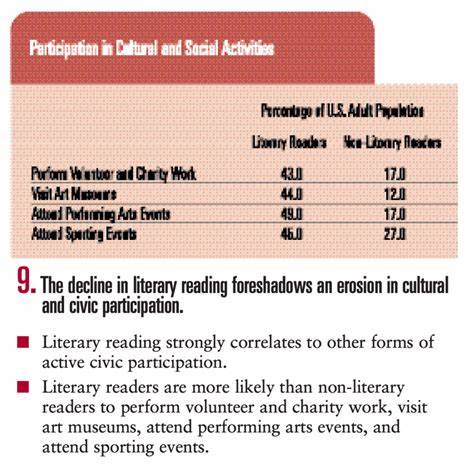

首先,需要在教育上加强对于文学写作的支持,创新培养模式,避免人才流失。其次,出版行业应重新审视文学小说的商业潜力,探索多元化的发行渠道和盈利模式。再次,文学批评界需要反思评价标准,兼顾艺术探索和大众阅读体验,构建更具包容性的文学生态。最后,文化机构和社会公众应重新认识文学小说的价值,恢复文学在公共话语场域中的重要性。综上所述,文学小说的文化衰退是多重因素交织的复杂现象,既有市场结构变化、消费习惯转移,也源于学术与创作生态的深刻变革。尽管当前困境严峻,但新技术带来的变革与创作实践的创新,或能为文学小说的复兴开启新的可能。

文学作为文化与精神的核心载体,其衰落虽令人惋惜,然而其生命力深植于时代与人心,值得我们持续关注与努力守护。