在微观世界中,一粒沙子看似微不足道,却蕴藏着无穷的秘密和启示。这些琐细之物不仅是自然界丰富多彩的组成部分,更是科学与艺术相互交织的桥梁。沙粒作为自然的产物,同时凝聚了物理规律与审美价值,成为理解人类与宇宙关系的重要象征。人类的科学探索和艺术创作,在这颗微小的沙粒中找到了共鸣,体现了对世界本质的不断探寻。艺术与科学究竟如何在一粒沙子里相遇?这种交叉与融合又能带来哪些全新的思考?本文将从多个维度,解析“沙粒中的艺术与科学”,揭示两者相辅相成的内在逻辑和深邃哲学。 首先,科学与艺术作为两种不同但相关的认知方式,都源自人类对未知的好奇和探索。

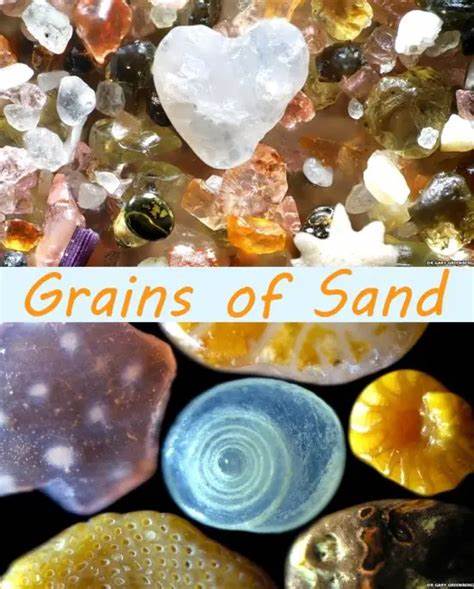

科学侧重于通过实证和逻辑揭示自然规律,而艺术则通过感知和表达展现人类的情感与想象力。看似对立,实则相互补充。在沙粒的故事里,我们既能看到科学家借助显微镜、光学仪器揭示其复杂结构和物理特性,也能看到艺术家从中汲取灵感,通过绘画、雕塑乃至电影将沙子的形态与质感生动呈现。沙粒精准的晶体结构、自然磨蚀的纹理及颗粒分布,都成为科学研究的重要对象,也同时激发着艺术创作的灵感源泉。 沙子作为地球的重要组成部分,蕴含着丰富的矿物资源。它的形成过程经历了风化、侵蚀、堆积等多重自然作用,折射出地质演化的历史长河。

科学家们利用沙粒中的化学成分和同位素分析,揭示过去气候变化与环境演变,为理解地球的生态系统提供关键线索。此外,沙粒中的硅元素是现代信息技术不可或缺的基础材料——半导体芯片的核心原料便源于硅,这让沙子成为连接宏观世界与微观电子技术的重要媒介。艺术与技术的融合,从这里得到了具象体现。通过数字艺术和科学模拟,艺术家能动态展示数据背后的科学原理,让公众更加直观地感知自然与科技的美妙。 电影导演马克·莱文森的纪录片《沙粒中的宇宙》在这方面堪称范例。他将科学与艺术对话的理念通过影像语言展现出来,强调两者不仅同源于人类的创造精神,而且共同诠释了人与世界的关系。

影片通过点彩画与数字信息的比喻,将科学中“离散单元表达信息”的理念与艺术表现形式结合,促使观众重新审视传统科学与艺术间的边界。这种跨界作品不仅拓宽了人们的思维维度,也激发了新一代科学家和艺术家对融合创新的追求。 在科学的层面,沙粒研究依托显微技术和物理模型,揭示微观结构背后的物质特性和力学规律。沙粒的形态各异,包括石英、长石、贝壳碎片等多种成分,不仅影响其物理强度和摩擦特性,也影响整个沙滩和沙漠生态系统的演变。沙粒迁移、堆积过程成为了地貌学研究的重要内容。与此同时,艺术家们则将这种千变万化的自然纹理转化为视觉艺术主题,以微观视角和宏观表现相结合的方式创作出独特的作品,深化人们对自然世界的感知与审美体验。

科技的发展也让艺术与科学的界限变得更加模糊。电脑模拟、数字成像和虚拟现实技术的应用,赋予沙粒新的生命力。艺术家能够透过现代科学手段深入探索沙粒的微观世界,创造虚拟空间中令人震撼的视觉盛宴。同时,科学研究也得益于艺术思维的启发,激发新的实验设计和理论提出。此种融合不仅推动了科学技术的进步,更推动了文化艺术的发展,形成了一种全新的“跨界创新”范式。 此外,沙粒在哲学和文化层面同样具有深远意义。

它象征了自然界的微观秩序与宏观无限,也隐喻了人类认识自我与宇宙的边界。威廉·布莱克的诗句“在一粒沙中看见宇宙”,正是这种思想的诗意表达。它提醒我们,科学不应抹杀想象力和人文关怀,艺术也不应忽视科学的严谨性和启迪性。两者的结合,是对人类整体智慧的呈现,也助力人类在复杂世界中寻得平衡与和谐。 教育领域同样从沙粒的艺术与科学关系中获益匪浅。通过跨学科的教学方式,学生们不仅学会科学知识和技术技能,也体会到艺术的表达力量和创意思维的重要性。

课程设计中引入沙粒的科学探究和艺术创作,激励学生更全面地理解自然法则,培养创新意识和审美能力,为未来多元化发展奠定基础。 展望未来,随着科技的不断进步和艺术形式的不断革新,沙粒作为科学与艺术交汇的象征,其价值和意义将愈加突出。纳米技术、生物艺术、环境艺术等新兴领域的兴起,为人们以全新视角审视沙粒提供契机。同时,全球环境保护的需求也使得人们重新关注这些看似平凡却承载未来的自然资源。沙粒提醒我们,微观与宏观并非对立,而是宇宙整体的一体两面,是科学与艺术实现完美统一的典范。 总之,沙粒中的艺术与科学,不仅仅是自然界物质的组合,更是人类思想、文化与技术交融的缩影。

它教导我们欣赏微观世界的美丽与复杂,理解科学与艺术的本质联系,激励不断创新与融合,推动人类文明向更高境界迈进。用一粒沙子看宇宙,不仅拓宽了知识的边界,也深化了我们对生命、自然与创造的敬畏。未来,沙粒中的奥秘将持续启示科学家和艺术家携手探索,共同书写人类认识世界的新篇章。