随着技术的飞速发展,软件行业也在不断进化。长久以来,软件维护作为一个独立的阶段被广泛认可和讨论,许多企业和开发者将其视为软件生命周期中的第二个重要阶段。然而,随着敏捷开发、持续集成和持续交付等现代开发理念的普及,传统的“先开发后维护”模式正逐渐被新的观点所取代。如今,软件维护已经不再是独立存在的概念,而是与软件开发紧密融合的一体过程。理解这一转变,对于优化开发流程、提升产品质量、增强用户体验具有重要意义。 传统的软件开发过程通常被理解为先进行需求分析、设计、编码和测试,完成软件交付后进入维护阶段。

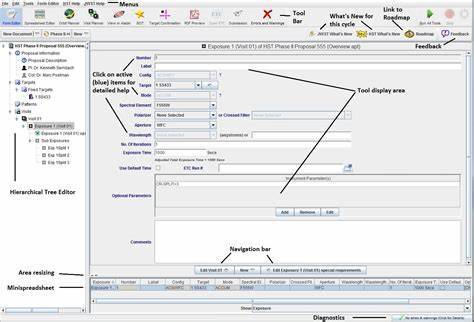

所谓的软件维护,涵盖了修复程序中的缺陷、适应环境变化以及改进功能等内容。在这种“项目模式”中,软件似乎是一个静态的实体,一旦完成开发就进入维护,直到被替代或废弃。该模式的背景来自软件产业早期,当时多数软件系统功能单一、需求明确且变化较少。 然而,随着应用环境的复杂化和业务需求的多样化,软件的生命周期呈现出全新的动态特征。现实中,软件不仅仅是一次性交付的产品,而是一个持续演进、持续改进的系统。用户反馈、市场变化、安全威胁以及技术升级不断推动软件进行变更和升级,需求不断重塑,功能持续增加。

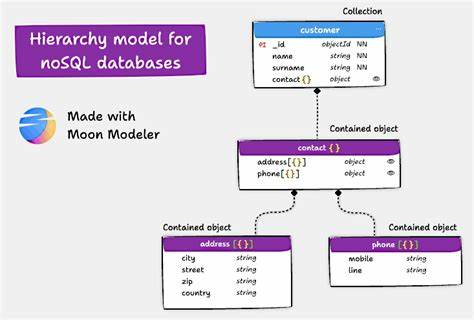

这种情况下,很难将维护与开发简单划分为两个独立的阶段。 与传统项目模式相对应的是“产品模式”软件开发方法。在这种模式下,软件被视为一个持续发展的产品,拥有专职的开发团队负责其整个生命周期。团队不仅关注新功能开发,更在意用户体验、性能优化和安全性提升。无论是修复缺陷还是适应环境变化,所有工作均被纳入开发范畴。在这里,维护实际上是软件开发的自然组成部分,是不断完善产品的过程。

产品模式不仅仅体现在开发流程的持续性,更体现在团队成员的紧密合作与持续积累对软件的理解。相比项目模式中开发人员在交付后即离开的情况,产品模式鼓励开发者长期参与,深刻理解系统结构、业务背景及用户需求,使得软件能够在动态的环境中更快速、更有效地演进。 另一方面,虽然将软件维护视作开发的一部分愈来愈被认可,但传统维护工作中涉及的挑战依然存在。软件运行的环境不断变化,包括操作系统升级、第三方库的弃用、安全漏洞爆发等,使得软件必须及时调整以保证兼容性和稳定性。修复安全漏洞和兼容性问题,确保软件持续可用,这些“维护内容”确实是不可忽视的任务。但这些任务的本质依然是软件开发的组成部分,强调了开发工作的广泛性及延续性。

此外,许多开发者对“维护”工作存在负面看法,认为维护枯燥、重复、无关创新,甚至希望逃避这部分任务。但实际上,维护工作提供了深入理解系统的机会,也能够发现隐藏的问题、锻炼解决复杂难题的能力。更重要的是,持续改进和调整让软件更贴合真实业务需求,避免了“交付就算完成”的误区。良好的维护实践甚至能够防止系统产生技术债务,确保代码质量与系统健康。 有趣的是,软件与物理产品在“维护”概念上存在本质差异。实体设备可能因为长时间使用而磨损、老化,需要更换零件或替换设备。

然而软件是非物质的,使用越频繁,越多反馈参与修改,系统通常会更健壮、更完善。正如一句软件领域的名言所说:“硬件终将失败,软件终将实现”。这体现了软件的抗脆弱性和持续进化能力。 在这种大背景下,企业在制定预算、规划资源时,也应抛弃传统项目与维护明确分界的思维。相反,需要把软件开发视作一个长期持续的过程,合理分配团队资源,应对不断变化的需求和环境。同时,技术管理者应关注团队的长期投入和知识积累,提升产品质量和用户满意度。

不过,这并不意味着不断添加功能总是有益的。扩展功能必须基于用户需求和实际应用场景,否则容易导致“范围蔓延”,使系统变得复杂冗杂。有效的软件管理还需要关注代码简洁性、性能效率及用户体验,确保持续改进带来的价值最大化。减少不必要的功能,提升系统的专注度和稳定性,也是现代软件开发的重要课题。 总结来说,“软件维护”不应被看作一个单独、次要的阶段,而是软件开发生命周期中不可分割的一环。现代软件开发的趋势是拥抱持续开发和持续改进,将修复缺陷、适应变化与功能扩展整合为同一流程。

通过长期稳定的团队合作,软件产品能够不断适应新环境、满足用户需求,从而实现高质量的持续演进。理解并践行这种理念,将使开发团队更灵活、更高效,也能带来更有竞争力的软件产品,真正迎接软件开发的新时代。