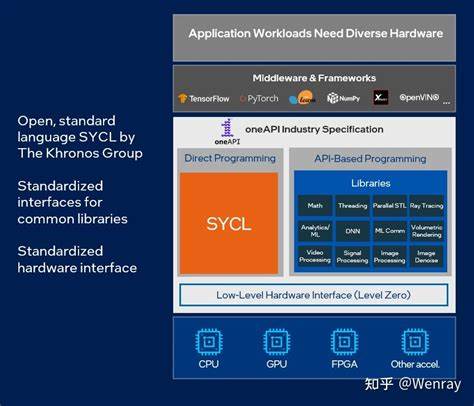

随着信息技术的迅速发展,数据规模的爆炸式增长推动了“大数据”概念的广泛应用。大数据不仅指具备海量规模的数据,更强调数据本身的复杂性和高速变化特性。面对这样的多样性挑战,传统数据处理技术显得力不从心,因此专门设计的分布式数据处理系统成为当前的主流解决方案。然而,在构建和运营这些系统时,开发者常常会陷入各种隐性陷阱,导致系统效率下降甚至崩溃。因此,理解并规避这些“陷阱”成为保障大数据项目成功的关键所在。大数据处理的根本挑战在于时间与空间的限制。

所谓时间限制包括数据输入的高速流入(数据变化速度)和事件处理的及时响应需求,空间限制则指数据本身的庞大规模,这两者共同形成了对系统设计的严苛考验。许多系统采用分布式架构,将数据和计算任务拆解并分布到多台计算节点上,以实现水平扩展。但在分布式环境下,处理流程的并行化带来了消息顺序的不确定性。举例来说,一款在线游戏中,玩家实时上传位置信息,若各玩家消息传递的时延不同,且各节点独立并行处理,这就无法确保事件在接收与处理时的完全顺序性。这种顺序混乱若不加以管理,可能直接影响系统的状态准确性与实时分析效果。许多尝试通过事件的时间戳来维持事件顺序的做法在实际应用中面临巨大挑战,因客户端或服务器端时钟的误差、抖动使得时间戳的不准确成为普遍问题。

基于此,更为稳健的方案是引入局部强序(local strong ordering)机制,例如为每个玩家事件加上递增的序列号。通过序列号的比较,可以保证单个用户事件顺序的正确性,从而避免因时间戳异常带来的误判。该方法的核心是将事件处理约束在局部范围内,避免追求全局顺序带来的复杂度和开销。同时,为确保数据准确性,这类比对和更新操作通常需要基于原子性事务执行,依赖分布式数据库或键值存储的原子写入特性,防止竞态条件导致数据错乱。数据分区策略在大数据处理系统中扮演着基础而重要的角色。极大规模数据集不可能全部集中处理,因此合理划分数据子集是实现高效并行计算的前提。

分区策略因目标不同大致分为面向计算处理和面向存储检索两种类型。在处理阶段,理想的分区方案能够均匀分配负载,使各节点获得相近的数据量,最大化资源利用率。同时,良好的分区也应当保证同一业务实体(如某个玩家)的所有相关事件集中在同一节点进行处理,避免跨节点同步带来的性能瓶颈和一致性难题。然而,这种将相同实体数据集中处理的方案会引发资源利用率的不平衡,尤其是在用户活跃度有限时部分节点会空闲,造成计算资源浪费。这种权衡是设计分布式大数据处理方案时必须面对的问题之一。在数据存储与查询阶段,构建有效的分区结构更显挑战性。

理想的分区方案需根据不同的查询模式设计,以便快速定位和读取必要数据。例如,若某分析需求是统计月度玩家特定动作的频率,可以基于动作类型、玩家ID及日期进行多级划分,有效缩小查询范围,提高响应效率。然而不同查询需求对分区设计提出了互斥需求,单一方案难以同时满足所有查询场景,因此分区设计必须结合业务实际,促使查询引擎尽可能“精确打击”,避免无效扫描。大数据系统的另一个不可忽视方面是对故障的容忍与恢复能力。在分布式环境下,故障必然发生,网络中断、节点存储损坏或代码缺陷成为常态。试图事先预测并完美防范所有问题既成本高昂又不现实。

取而代之的,是建立完善的数据再处理机制,能够识别、剔除脏数据,并重新导入数据进行处理。此举不仅确保系统的数据一致性,也为系统演进和升级提供基础支持。实现再处理策略的关键,是确定不同阶段和场景下数据处理的语义需求。存在“至少一次”(at-least-once)和“最多一次”(at-most-once)两类处理保障。前者允许重复处理同一数据单元,需业务逻辑保证幂等性,如玩家最后位置信息更新,通过事件序列号版本控制即可避免重复影响结果。后者拒绝重复处理,但可能遗失部分数据,适用于对缺失可容忍、但对重复敏感的场景,如平均值计算。

正确区分和组合这两种处理模式,能够平衡数据完整性与系统效率。综上所述,大数据系统构建并非单纯堆砌计算与存储资源,其设计需要深刻理解数据的时间特性、分布式并行处理的复杂性以及业务查询需求的多样性。特别是精准把握数据顺序控制机制、合理设计数据分区架构和完备数据再处理方案,是避免系统陷入“泥潭”,实现稳定、健壮、高效处理的基础。前瞻性规划和设计不仅节约日后维护的时间和资金成本,也能够保障在不断扩展和变化的应用环境中持续稳定运行。未来大数据技术仍将不断演进,拥抱分布式计算的同时,综合考虑容错、顺序保障与查询需求,将是开发者实现系统成功运营的必修课。