在现代天文学的探索史上,直接成像技术一直是观测系外行星的重要手段之一。近日,NASA的詹姆斯韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope,简称JWST)在这一领域取得突破性进展,成功捕获并确认了一颗围绕年轻红矮星TWA 7运行的类土星质量行星。这一发现不仅刷新了通过直接成像技术观测到的行星质量最轻的记录,更为理解行星系统的形成和演化提供了宝贵的实证数据。TWA 7是一颗位于距离地球约111光年的年轻恒星,其年龄大约为640万年。作为一颗红矮星,TWA 7的光度相对较低,这使得围绕其运行的行星和周围的尘埃盘成为极具研究价值的对象。恒星周围广泛存在着绕星尘埃盘,其中特殊的环状结构和间隙往往预示着行星的存在。

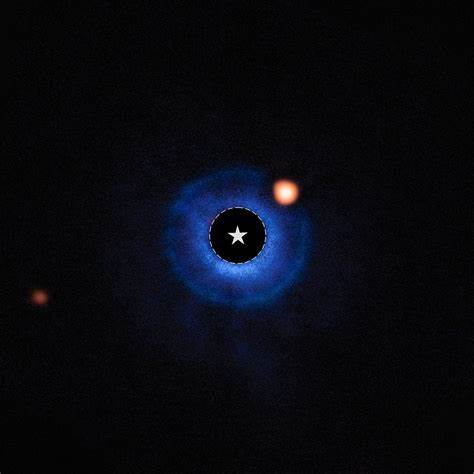

此前基于地面望远镜的观测已经确认了TWA 7系统中存在三道明显的尘埃环,但这些环之间的空隙中一直缺乏直接观测到的行星存在证据。NASA韦伯望远镜借助中红外仪器MIRI(Mid-Infrared Instrument)的冠状仪功能,有效抑制了恒星本身强烈的光芒,从而在浩瀚星空的背景中揭示出近距离微弱的红外辐射信号。研究团队发现了一个光点,其位置正处于TWA 7尘埃盘的某个环状结构的间隙内。经过详细分析,结合光点的亮度、颜色特征以及其距离恒星的大致位置,科学家们推断这极有可能是一颗年轻的冷行星,质量约为木星的0.3倍,也就是与土星接近的数值。该发现获得了英国国家无线电天文台和欧洲南方天文台(ESO)的支持,团队利用ESO的极大望远镜(VLT)上的SPHERE仪器所提供的蓝色数据,与韦伯望远镜MIRI设备拍摄的橙色光斑进行了综合对比,形成了鲜明的多波段冠状图像。图像中蓝色显示尘埃盘的分布,橙色声强表现出可能的行星候选体。

行星TWA 7 b的表现形式恰好符合理论计算中对一颗距离恒星约50个天文单位(地球到太阳平均距离的50倍)且具备相应质量的行星的预期。科学家们指出,存在于尘埃盘间隙中的行星极有可能正在通过引力作用“雕刻”周围的尘埃轨迹,创造出清晰的磁盘结构。此次发现若得以最终确认,将是人类首次通过直接成像技术将一颗特定的类土星质量行星与包含环状和间隙特征的尘埃盘物理关联起来,这对验证行星形成理论意义重大。过去,尽管多次观察到星际尘埃盘内的分层结构,但围绕这些结构直接观测行星的任务一直未见成效。此次借助JWST的高对比成像能力,低光度目标的弱红外信号得以检测,填补了过去设备技术限制下的空白。除此之外,科学家还提出了对“特洛伊尘埃盘”存在的观测暗示,意味着在行星轨道的拉格朗日点可能存在被引力捕获的尘埃云,这种结构与太阳系中木星周围的特洛伊小行星带类似,为比较不同星系的行星和微小天体分布提供参考。

研究团队成员Anne-Marie Lagrange在论文中提到,诞生6.4百万年的TWA 7系统为理解年轻恒星及其行星系统的动态演变提供了理想样本。韦伯望远镜敏锐的中红外观测能力突破了以往的限制,使得之前难以察觉的低质量行星获得清晰成像,开启了研究类土星及更轻质量系外行星的新天地。随着未来观测的不断深入,科学家们有望精准测定TWA 7 b的轨道、温度、组成以及对周围尘埃盘的影响程度,这将促进对系外行星形成机制和演化阶段的深入认知,并推动相关理论模型的修正与完善。这一成果标志着人类在探测类太阳系行星,尤其是低质量行星领域的技术迈出了坚实步伐。韦伯望远镜作为迄今为止最强大的太空科学观测平台,正逐步揭开宇宙中星际尘埃、行星形成与星系构造的神秘面纱。未来,结合多波段天文观测及地面望远镜的辅助研究,科学家们期望发现更多类似的年轻行星系统,进一步探索宇宙间行星多样性、宜居性及其形成条件。

此次类土星质量行星的直接成像不仅技术上意义非凡,更为检查银河系附近的行星丰度及系统演化提供了科学依据。它展示了在恒星耀光遮蔽下,借助先进的仪器设备,人类能够捕获最微弱的星际信号,揭示更多未知的宇宙奇观。总之,NASA韦伯望远镜的这项壮举彰显了国际天文学界在系外行星发现领域的合作力量与技术创新,未来将继续推动对宇宙中地外文明及宜居世界的科学追寻。