以太坊工作量证明分叉:恩赐还是欺诈? 在区块链世界中,分叉(Fork)这一概念变得越来越普遍,尤其是在以太坊(Ethereum)这类大型项目中。2022年,以太坊成功完成了向权益证明(Proof-of-Stake,PoS)机制的过渡,标志着其生态系统的重要转型。然而,这一转变也催生出了一系列以太坊工作量证明(Proof-of-Work,PoW)分叉,令人们不禁要问:这些分叉究竟是对用户的一种赠礼,还是一种潜在的欺诈行为? 首先,了解以太坊的历史和其转型过程至关重要。以太坊自2015年推出以来,一直采用工作量证明机制,这意味着矿工们通过计算复杂的数学题来获得以太币(ETH)作为奖励,确保网络的安全性和交易的有效性。然而,随着以太坊网络的庞大和日益增长的交易量,这种机制的效率开始显得捉襟见肘。为了应对这些挑战,以太坊开发团队决定采用更为环保和高效的权益证明机制,旨在降低能耗,提升交易速度和网络安全性。

然而,此次转型并非没有争议。在以太坊转向权益证明的过程中,一些矿工和投资者对这一变化表示不满。他们担心,PoS机制将使他们失去对网络的控制权和收入来源。因此,一些支持原工作量证明机制的人决定推出以太坊的工作量证明分叉,保留原有的挖矿方式。这些分叉的出现,像是对以太坊治理和未来方向的一种挑战。 在众多以太坊工作量证明分叉中,最受关注的无疑是以太坊经典(Ethereum Classic,ETC)和以太坊PoW(ETHW)。

这些分叉旨在让矿工继续在PoW网络上进行挖矿,并为他们提供一个继续盈利的平台。许多矿工视这些分叉为对其投资和劳动的尊重,认为这是保持经济利益的一种选择。 然而,值得注意的是,这些分叉带来的不仅是潜在的盈利机会,还有不少争议和质疑。例如,有人认为这些分叉实际上是在利用以太坊的品牌效应,以次充好,把原本已过时的PoW机制重新包装后推出市场。一些行业分析师甚至警告,这些分叉可能会导致投资者遭受损失,认为它们在缺乏实质性技术改进和市场需求的情况下,只是在追逐短期利润。 回过头来,我们可以思考,一个项目的分叉究竟是为了什么?是为了保护矿工的利益,还是为了达到某种政治目的?分叉的出现,不论是出于技术发展的需要,还是为了历史遗留问题,都是市场演变的一部分。

作为投资者和参与者,了解它们的潜在风险和机会是至关重要的。 以太坊的工作量证明分叉所吸引的投资者,不乏希望通过这些新项目迅速获利的投机者。有些人甚至预测,短期内这些分叉代币的价格可能会大幅上涨,创造出一波新的财富神话。然而,历史告诉我们,很多这样的项目最终都会走向失败,留下的只有失望和教训。 在区块链和加密货币领域,许多项目在推出初期都经过了一段“狂热”的时期,随后便迅速崩溃。这不仅源于项目本身的技术问题,还与市场的情绪、竞争的激烈程度以及资金的流动性密切相关。

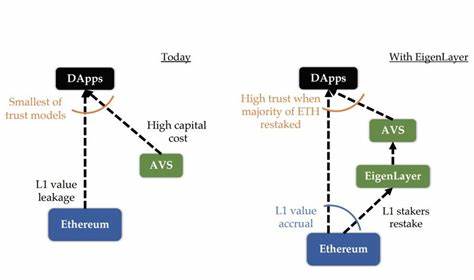

对于以太坊PoW分叉而言,如何在竞争日益激烈的环境中找到自身的定位,将是其未来发展的关键。 不仅如此,以太坊未来的生态系统将极大依赖于开发者的支持和用户的参与。在权益证明机制下,以太坊网络将更加注重去中心化和用户体验,而传统的PoW则可能无法满足这些需求。要想在这样一个动态变化的市场中立足,分叉项目需紧跟技术进步的步伐,不断迭代和创新。 尽管存在众多争议,以太坊的工作量证明分叉仍然吸引了大量的关注和讨论。在社交媒体上,有关这些分叉的声音此起彼伏,支持者与反对者之间的辩论也愈演愈烈。

有人认为,这些分叉是技术发展的必然结果,是对以太坊生态的一种丰富和补充;但也有人觉得,它们不过是一种短视的行为,试图在长期发展中占得一席之地。 总的来说,以太坊的工作量证明分叉究竟是恩赐还是欺诈,答案或许并不简单。作为参与者,了解每一个分叉项目的本质,理智看待其潜力与风险,始终是每个投资者所必须具备的素养。区块链的未来充满了不确定性,而在这样一个飞速变化的时代,只有善于判断、勇于创新的人,才能在此混沌中找到机遇。