当今社会,天气应用几乎成为人们日常生活中不可或缺的工具。无论是出门前查看天气预报,还是应对极端气候带来的风险,天气应用都被广泛依赖。然而,现实情况是,当重要的天气预报失误时,比如突发的洪水或暴雨来袭,用户往往会将矛头指向天气应用本身。其实,这背后的核心问题恰恰在于数据的缺失和不充分,而非技术本身的失败。 以2023年发生在非洲的刚果(金)和卢旺达洪水为例,致命洪灾导致了上百人死亡,当地居民几乎没有收到预警。危机的根源在于气象监测网络的稀缺,尤其是在刚果东部,该地区几乎没有可用的本地气象数据传感器和预警系统,导致居民对即将来临的灾害毫无准备。

这一事件不仅是悲剧,更是一记警钟,提醒我们现有气象预警系统亟需革新。 传统的气象系统依赖于固定的气象站点收集数据,这些站点通常分布稀疏,覆盖范围有限,且多数位于远离受灾人口的区域。因此,很多地方被称为“数据荒漠”,缺少持续和及时的气象观测。一旦极端天气发生,这些数据荒漠成为了信息真空,错失了提前预警和减灾的黄金时间。 全球气象组织数据显示,非洲约有60%的人口享受不到有效的早期气象预警服务。随着气候变化加剧,风暴、洪水、干旱等极端天气事件频率和强度不断提升,缺乏及时准确气象信息的弱势群体受到的影响尤为惨重。

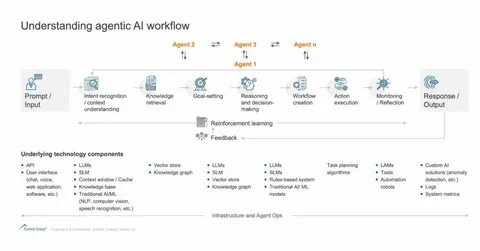

这个问题不仅事关人命安全,也关乎经济发展和社会稳定。 为了解决这一困境,业界开始探索借助去中心化物理基础设施网络(DePIN)结合人工智能的创新模式。DePIN的核心理念是通过个人和社区参与,分布式部署大量小型传感器和数据采集设备,从而大幅提升气象数据的覆盖密度和实时性。这种模式激励用户参与构建物理基础设施,通过经济奖励等手段鼓励数据共享和传感器安装,形成开放、透明且实时更新的气象信息网络。 人工智能技术在这一机制中扮演着至关重要的角色。AI不仅能够对分布式传感网络收集的大量多样化数据进行清洗和验证,还能通过机器学习算法识别和预测复杂天气模式,挖掘超本地的气象异常信号。

相比传统由少数大型气象站和中央模型主导的系统,人工智能具备更强的灵活性和适应性,能够在全球范围内自动学习和优化预警策略。 许多国际组织和研究机构已经开始关注并支持以DePIN和AI为基础的新型气象预警体系。例如,联合国气候变化框架公约(UNFCCC)发布的技术白皮书中明确提出,人工智能能有效整合分散来源的实时数据,精确识别异象,帮助实现及时且针对性的灾害预警,从根本上提升气候应对能力。 实现这一蓝图的关键在于系统的开放性和自治性。去中心化的设计意味着任何社区成员都可以成为气象数据的贡献者和受益者,网络能够根据需要迅速扩张和调整,打破政府气象局难以覆盖的边界限制。同时,AI的智能过滤机制保证了数据质量,减少噪声和误报风险,使预警信息更加可靠和具备实用价值。

尽管存在一些关于去中心化数据和AI准确性的质疑,事实证明通过大规模数据集成和持续机器学习,系统能不断提升自身性能。它并非意图取代国家气象机构,而是作为其有力补充,放大其能力,实现覆盖范围与精度的双重飞跃。对于资源有限的发展中国家和偏远地区而言,采用此类新技术尤为重要,能有效弥补传统气象基础设施不足的短板。 气候变化是全球性挑战,但灾害的伤害并非均等分布。弱势社区往往因信息闭塞而备受打击,当风暴凶猛袭来而无人预警时,损失惨重就是必然。当前的中心化气象预报模式无法满足所有人需求,而基于去中心化网络和人工智能的气象预警系统,或许真正提供了实现气候韧性的重要突破。

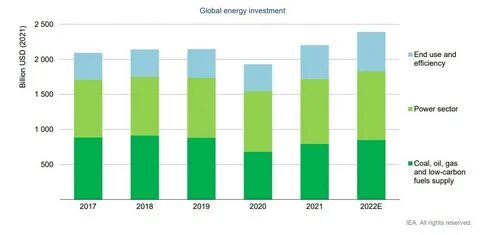

我们无法阻止气候变化的脚步,但通过改善气象数据采集和预警手段,我们可以控制灾害带来的影响,减少生命和财产损失。关键是全球社会需共同作出选择,是坚持旧有模式的局限,还是积极拥抱技术创新,建设一个人人共享的气象信息新时代。 未来,随着传感器成本的下降和区块链、AI技术的成熟,去中心化气象网路将有望实现全球覆盖,尤其是覆盖那些传统气象站无法到达的角落。天气应用不再只是依赖少量固定站点的片面信息,而是基于海量实时数据和智能分析,向用户推送精准且高度个性化的气象预警。 对于普通用户而言,这意味着外出时可以获得更加可信的天气信息,极端天气来袭提前准备,避免意外和损失。对于政府和应急管理者,这提供了更科学的决策依据,优化资源投入和应急响应效率。

对社会整体则是向着数字化、智能化和包容性更强的气候韧性迈进了一大步。 总之,现有天气应用的不足提醒我们不能停留在数据稀缺和覆盖不足的阶段。借助去中心化物理基础设施网络和人工智能的结合,新一代气象预警系统正在孕育。它注重社区参与和技术引擎并重,真正实现为每一个角落的人提供准确、及时的气象服务。未来的天气不再让人措手不及,而是通过科技赋能,成为可预测、可管理的风险。这是气候时代赋予我们的新挑战,也是新时代为生存与发展带来的新希望。

。