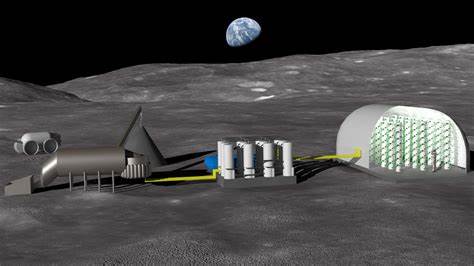

随着人类对太空探索的持续热情,月球作为地球近邻的天然外太空平台,一直是科学家和航天机构关注的焦点。长期以来,月球缺乏空气和水资源的严酷环境被认为是制约月球基地建设的最大瓶颈。然而,近期科学界传来令人振奋的消息:月球土壤中不仅蕴藏着宝贵的水分,且有望为人类提供制造氧气和燃料的原材料,这一发现极大改变了人类未来月球生存的可行性评估。 由香港中文大学(深圳)研究团队主导的一项创新研究,成功开发出利用月壤提取水分并将二氧化碳转化为氧气和燃料的技术。这项成果发表于国际权威期刊Joule,标志着对月球资源自主利用迈出了关键一步。研究团队运用了一种新型的光热催化技术,能够利用太阳光的能量驱动月壤中的水分释放,并将宇航员呼出的二氧化碳高效转化为碳氧化合物和氢气,这些产物不仅可为宇航员呼吸供氧,更可制成推进燃料,极大降低了从地球运输水和燃料的经济成本。

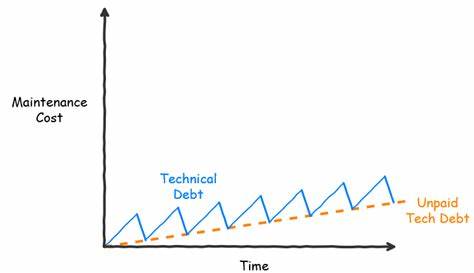

在过去,月球水资源的提取多依赖复杂且能耗高的多步骤化学处理过程,难以在月球恶劣的环境中有效操作。新技术的核心优势在于高度集成与简化流程,将水的提取和二氧化碳转化集于一体,提升能源利用效率,同时减少设备体积和维护难度。研究中利用了月球土壤中的黑色矿物钛铁矿(Ilmenite),作为水分储存和催化过程的关键素材,展示了材料本身的独特光热响应性能,为未来实际应用提供了理论与实验基础。 月球土壤中的水分最初由中国嫦娥五号任务采集的月壤样本中发现,其含水性质令科学界惊讶。水的存在不仅以冰的形式存在于极地陨石坑阴影区,也广泛分布于其他区域的矿物结构中。鉴于每名宇航员每天平均需消耗数加仑水资源,而运载成本极高(约每加仑8.3万美元),开发月球水资源的提取技术具有重要战略意义。

值得注意的是,月球环境的特殊性带来诸多挑战。剧烈的昼夜温差、强烈的宇宙辐射以及低重力效应均对技术设备的稳定运行构成考验。此外,月壤组成在不同区域存在显著差异,导致提取效率和催化效果不均匀。同时,宇航员呼出的二氧化碳量有限,可能不足以完全满足所有生命支持和燃料生成的需求,这需要结合持续性的资源补给和更高效的技术改进。 针对这些问题,科学家们提出了多种解决方案。例如,通过部署多点采样和混合处理系统,提升月壤资源的稳定利用率;利用先进的辐射防护材料和自动化设备,增强系统的抗环境干扰能力;进一步优化催化材料的微观结构和反应机制,以提升转换效率和能量输出。

此外,未来还可以考虑与月球冰层结合开采,实现多源水资源的综合利用。 这项研究不仅对月球基地的建造意义深远,也为未来火星乃至更远深空探索奠定了重要基础。太空探索中的资源瓶颈问题一直是制约人类长远太空生活的核心难题。通过利用当地资源制造支持生存和前进的必需品,是实现太空可持续发展的关键所在。 目前,人类的月球探测正逐步从短暂的探针任务向长期居住过渡,NASA的阿尔忒弥斯计划、中国的嫦娥系列以及多个国际合作项目都在积极推进月球登陆和基地建设。月壤资源开发与利用技术的突破,将显著降低运输成本和后勤压力,提高基地的自主生存能力,使得月球从被动的探测场所转变为主动的科研和生产平台。

除了水和氧气制造,该项技术的燃料生产同样令人期待。将二氧化碳转化成碳氧化物和氢气,不仅为燃料电池和火箭推进提供了燃料原料,也使月球成为深空探险的跳跃点。通过在月球补给燃料,可以支持更远距离的太空航行,节省了大量宝贵的地球资源。 此外,科学界对月壤本身就生命支持潜力的重新评估,也激发了对月球环境生物适应性研究的兴趣。虽然目前月球环境极其严苛,不具备已知生命生存条件,但水资源存在为生命活动的可能性打下基础。未来,合成生物学及极端环境微生物研究或许能让人类实现月球上的生态封闭循环系统,从而在月球上创造“小型生命圈”。

科技的不断进步带来希望,但月球基地面临的技术难题尚未全部攻克。能源存储与管理、长期设备可靠性、宇航员健康保障都是重要课题。研究人员须持续创新催化材料,完善能量转换系统,同时针对月球独特的环境设计耐用高效的生命支持系统。 综上所述,科学家们对月球土壤潜力的深刻认识和创新技术的成功研制,正推动人类在太空探索史上开启崭新一页。月球不再是单纯的地质研究对象,而是未来深空开发和人类外星生存的重要基地。随着技术不断成熟,未来人类在月球建立宜居社区的理想渐渐变为现实。

探秘月壤资源,将为人类跨越星际的梦想照亮前行道路。