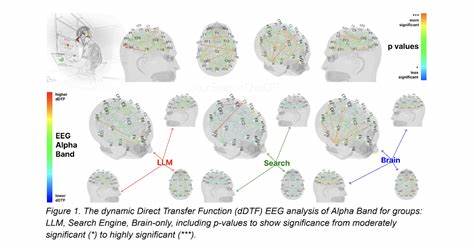

随着人工智能技术的迅猛发展,特别是大型语言模型(LLM)如ChatGPT的广泛应用,越来越多的人开始借助这些工具来辅助写作、学习和信息获取。这些工具以其强大的语言生成和信息整合能力,极大地提高了工作和学习效率。然而,最新的神经科学研究表明,依赖这类AI辅助工具在完成写作任务时,可能导致大脑认知负债的逐渐积累,从而影响人们的认知能力和学习效果。 认知负债,顾名思义,是指使用辅助工具完成任务时,大脑减少自主思考和记忆的活动,导致认知负荷下降,但同时也带来了认知能力的退化风险。美国麻省理工学院等顶尖机构近期进行的一项长达数月的神经认知实验,系统地比较了三组写作方式——纯脑力写作、搜索引擎辅助写作以及ChatGPT等大型语言模型辅助写作的效果。研究通过脑电图技术(EEG)监测参与者写作时的大脑活动,分析他们完成的文章内容,并结合教师评分及AI评审系统,得出丰富而令人深思的结论。

结果显示,纯脑力写作的参与者在大脑连接性上表现出最强和最广泛的神经网络活动,说明他们在写作过程中保持了高水平的认知参与。搜索引擎辅助组虽有一定程度的认知参与,但强度较纯脑力组稍弱,反映出部分认知负担被工具分担。而使用ChatGPT辅助的参与者大脑网络活动明显减少,尤其是在与认知控制相关的α波和β波频段的连接度下滑,表明大脑在执行写作任务时的主动思考和记忆检索能力大幅下降。 更令人关注的是,当这些参与者在第四次写作任务中被重新分组后,原本依赖AI写作的参与者转为纯脑力写作,在没有辅助工具的情况下更显得认知不足,称为“认知脱节”现象。这种转变导致他们的大脑活跃度和记忆召回能力明显降低。而反过来,从纯脑力写作转向AI辅助的参与者,他们的大脑活动迅速恢复至与搜索引擎用户相似的水平,显示出一定的认知灵活性,但总体数量较低表明部分认知功能已经减弱。

此外,研究还发现使用ChatGPT撰写文章的参与者在自我认知和自我表达上存在一定障碍。他们普遍对自己作品的归属感较低,难以准确引用自己生成的内容,也较难完全理解生成内容的深层含义。这种现象从心理学角度分析,可能源于对AI生成内容的过度依赖,导致个体在知识整合和创造力方面的主动参与下降,进而影响学习动机和自我效能感。 从教育角度来看,虽然AI辅助写作极大地方便了写作过程,降低了即时的认知压力,却也潜藏着深远的负面影响。大脑依赖外部工具完成复杂认知任务,会逐渐削弱关键信息加工和深度思考能力,形成一种“认知惰性”。这种惰性不仅限制了知识的内化和迁移,也可能导致长期学术表现和创造性思维的下降。

未来,教育工作者和技术开发者需要谨慎平衡AI工具在教学中的角色。一方面,应充分利用AI带来的便利和效率,帮助学生快速获取信息和初步构建文本框架;另一方面,更应注重培养学生的自主学习能力和批判性思维,鼓励他们在使用AI的同时保留深度认知和个性化创作的空间。 为应对认知负债的挑战,可采取多种策略。首先,强化元认知训练,提升学生对自身认知状态的觉察能力,从而合理安排使用AI工具的时机和频率。其次,设计混合式学习模式,结合纯脑力写作和AI辅助写作,促进认知刺激和技能持续发展。此外,教师应加强对学生原创性和理解深度的评估,避免依赖技术导致的浅层学习。

总的来说,随着AI技术与教育的深度融合,认识到认知负债积累的风险尤为重要。ChatGPT等大型语言模型虽然带来了显著的便利,却不可忽视其对大脑认知结构和功能的潜在影响。保持大脑的活跃参与,培养批判性思维和创造力,才是未来智能辅助学习的核心目标。只有在科学引导下合理运用AI,才能实现教育和认知能力的双重提升,避免技术依赖带来的认知衰退。 展望未来,随着技术的不断进步和认知科学的深入研究,人工智能有望变得更加智能化和个性化,能够主动支持而非替代人类的认知处理。结合神经反馈和自适应学习系统,未来的AI助手或许能够实时检测用户的认知状态,提供个性化的辅助策略,促进学习效率和认知健康的平衡发展。

然而,在这一过程中,保持人体大脑的自主能动性和认知独立性依然是不可动摇的原则。只有将技术作为认知助推器,而非认知替代品,才能真正实现人机共生的智慧未来。